あるカメラマンのアーカイブ〜丹野清志の記憶の断片〜

公開日:2025/10/23

第10回 庄内平野その2 1979年-80年 ササニシキヤング

Photo & Text 丹野清志

冬の庄内へ

1978年の庄内通いは春から秋。冬の庄内はキビシイよ、言われたことが気になっていて、年明けてすぐに余目町を再訪したのでした。イネ刈りが終わって茶褐色になっていた田んぼは白一色になっていて、その白い平地を雪が走ります。雪が地上から舞い上がって乱れ飛ぶ、と言われる地吹雪です。田んぼに落ちないように緊張しながら歩いていていきなり直撃を受けた時は、白い強風に包み込まれて、息がつまって雪の中に埋もれてしまうのではないかと恐怖でした。その数日後、地吹雪の中を下校する子どもたちの列に出会いました。この時は、吹き付ける雪に包まれて黙々と歩いている子どもたちの姿を見て感動して、凍りついた体がカッと熱くなり夢中でシャッターを切っていました。

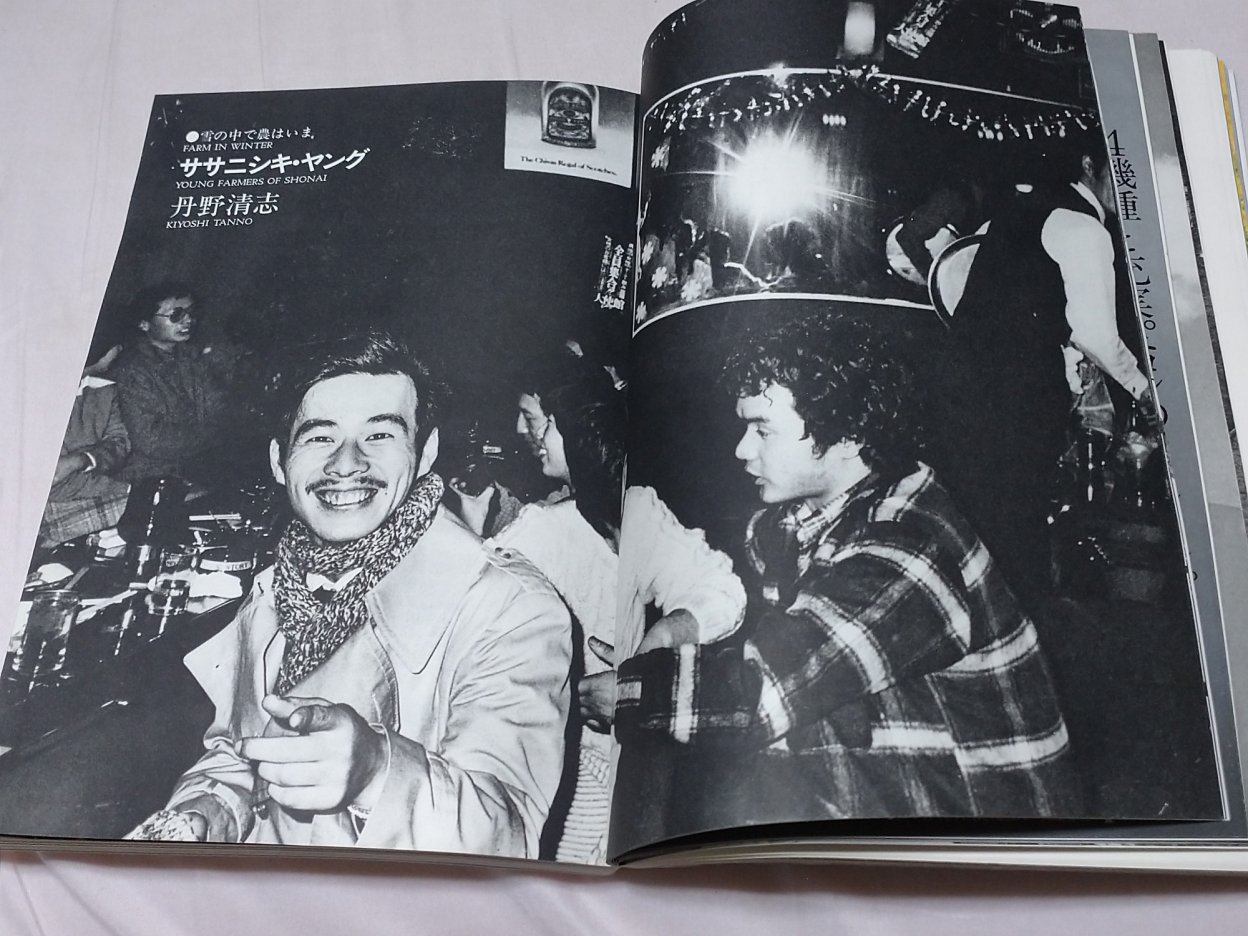

スナックの夜から

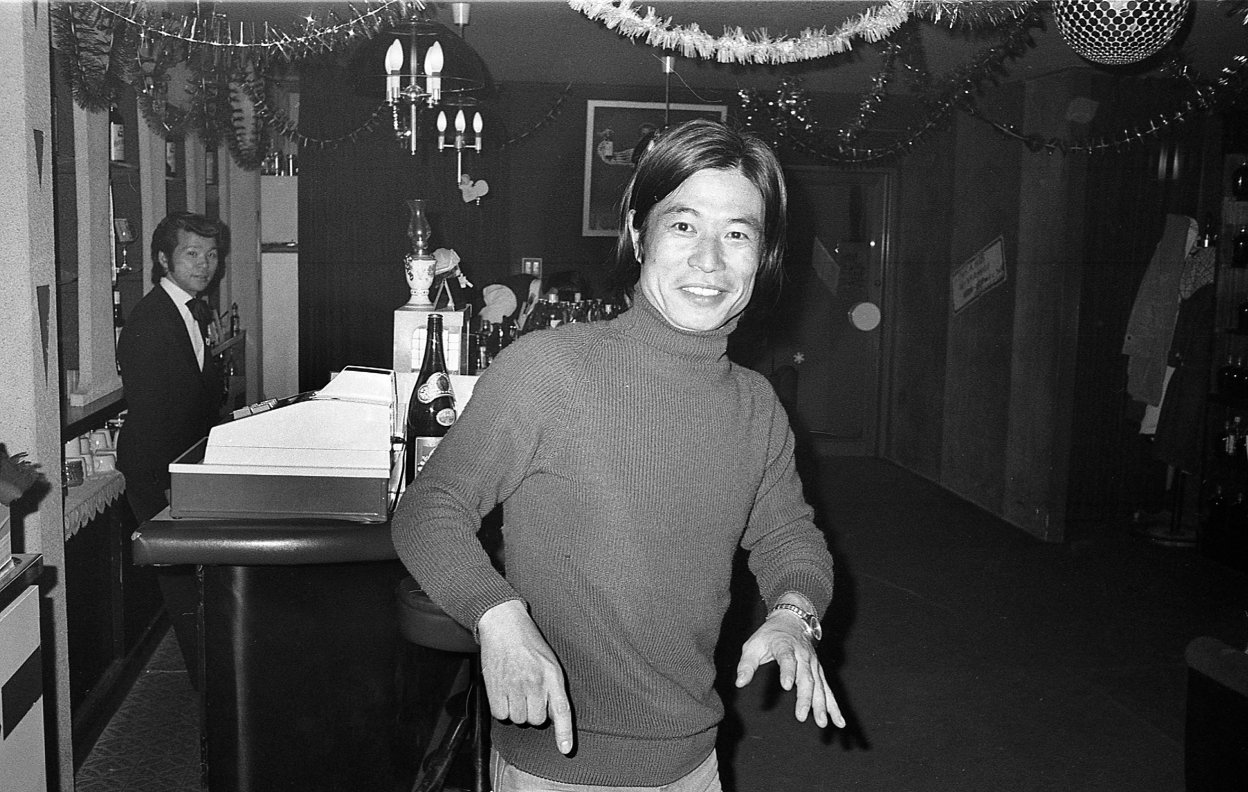

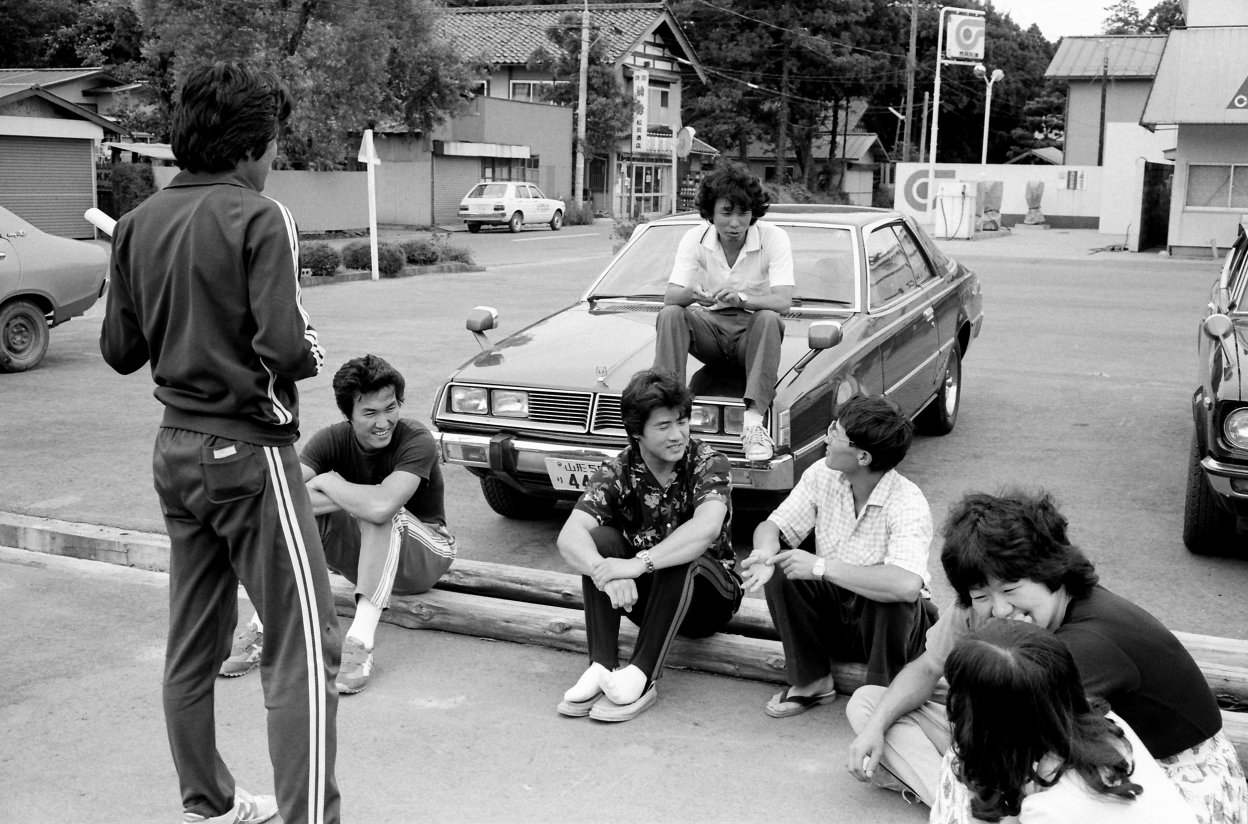

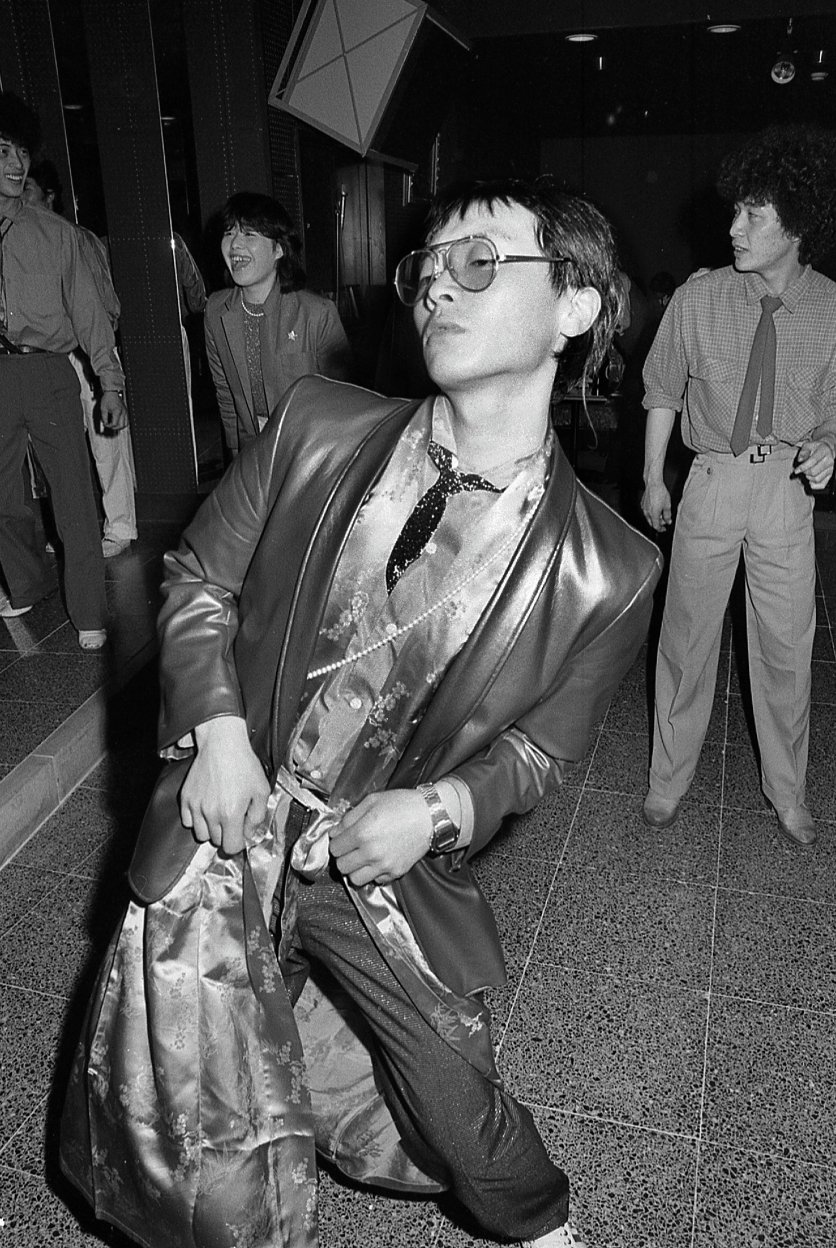

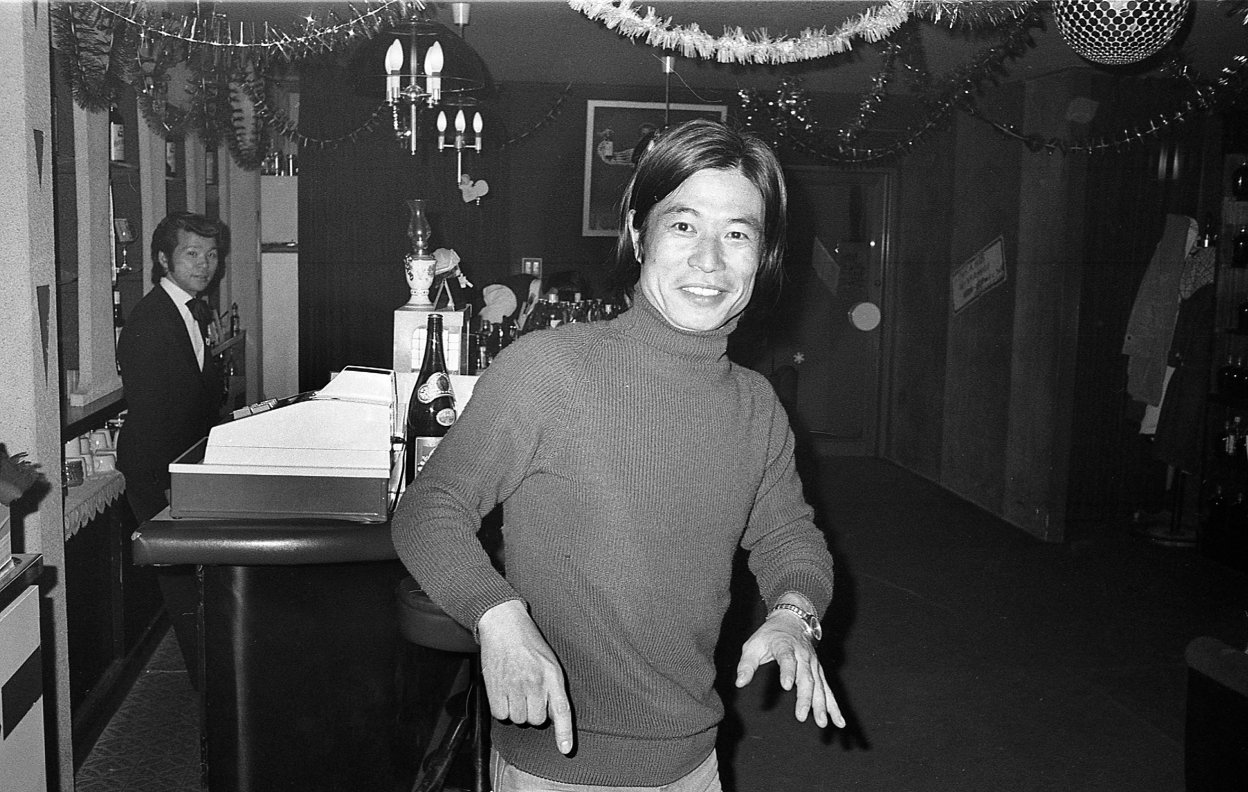

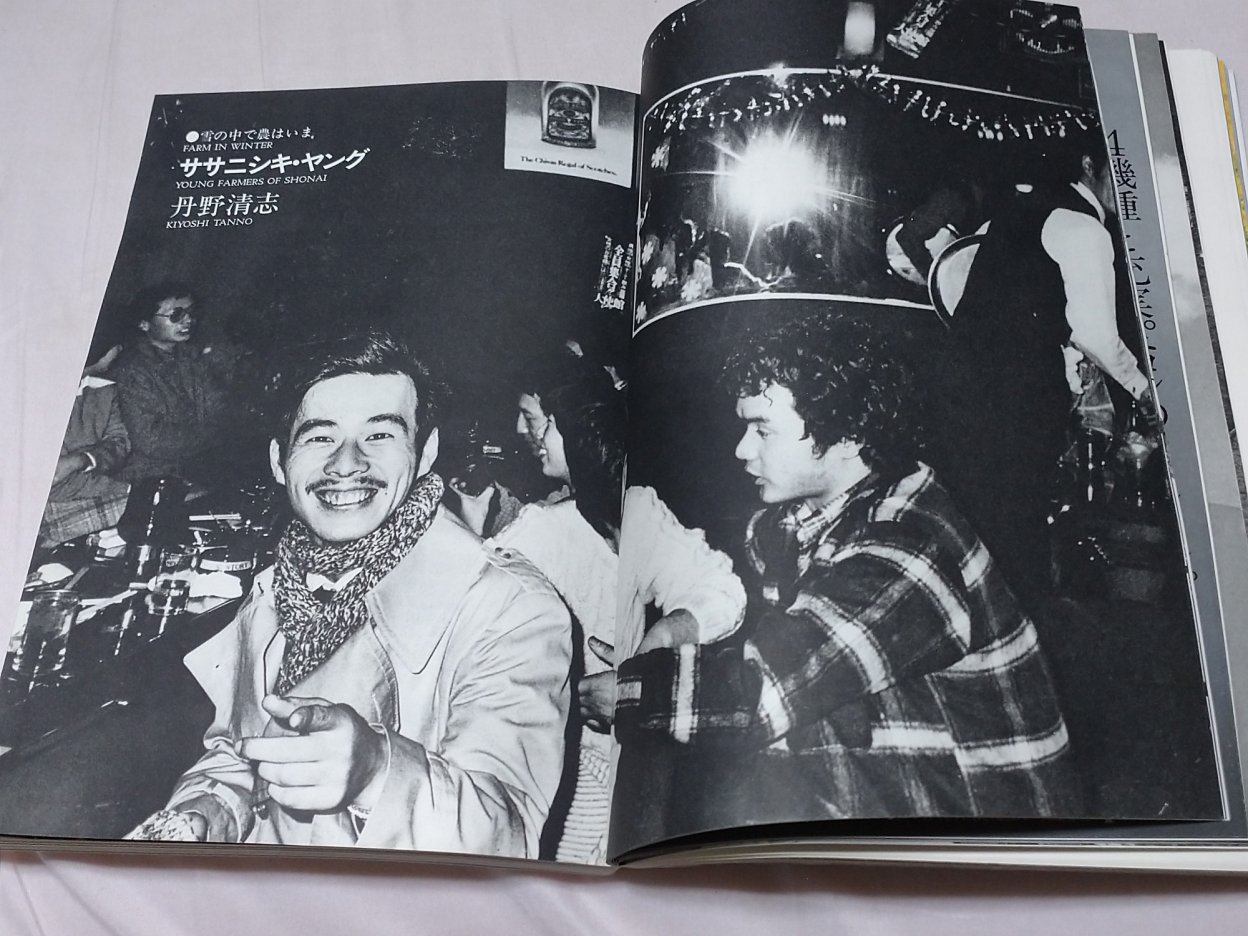

「農民の写真というと日に焼けて黒い顔、ひび割れた手のアップというのが多いよね。そういうケッサクねらってるの?」と前年の「庄内平野」取材中に農業青年に言われたことがありました。マスコミが紹介する農民像、漁民像は、そういった見せ方で厳しい労働であることを強調しようとするので、アマチュア写真コンテストなどでも農漁民の顔のアップなどは「絵になる被写体」とされ入選作でよく見かけました。選評には決まったように「“農民らしさ”あるいは“漁民らしさ”が強く表現されている」と書かれていました。私は、実際の生活にふれていない人が作り上げる「何々らしさ」に反発していましたから、スナックの夜の “農村らしさ”とは無縁の青年団の若者たちとの出会いは興奮の時間でした。水割りコップ片手のほろ酔い状態で、ふだんは使うことのないストロボを若者たちに向かって連続発光させながら、ササニシキを作る日本有数の穀倉地帯に暮らす若者たちと写真で遊んでみようと思ったのでした。今回の「ササニシキヤング」の主役、農業後継者阿部利勝さん22歳との出会いの夜でもありました。(青年団とは地域に暮らす20歳から30歳代の青年男女が集まった組織)

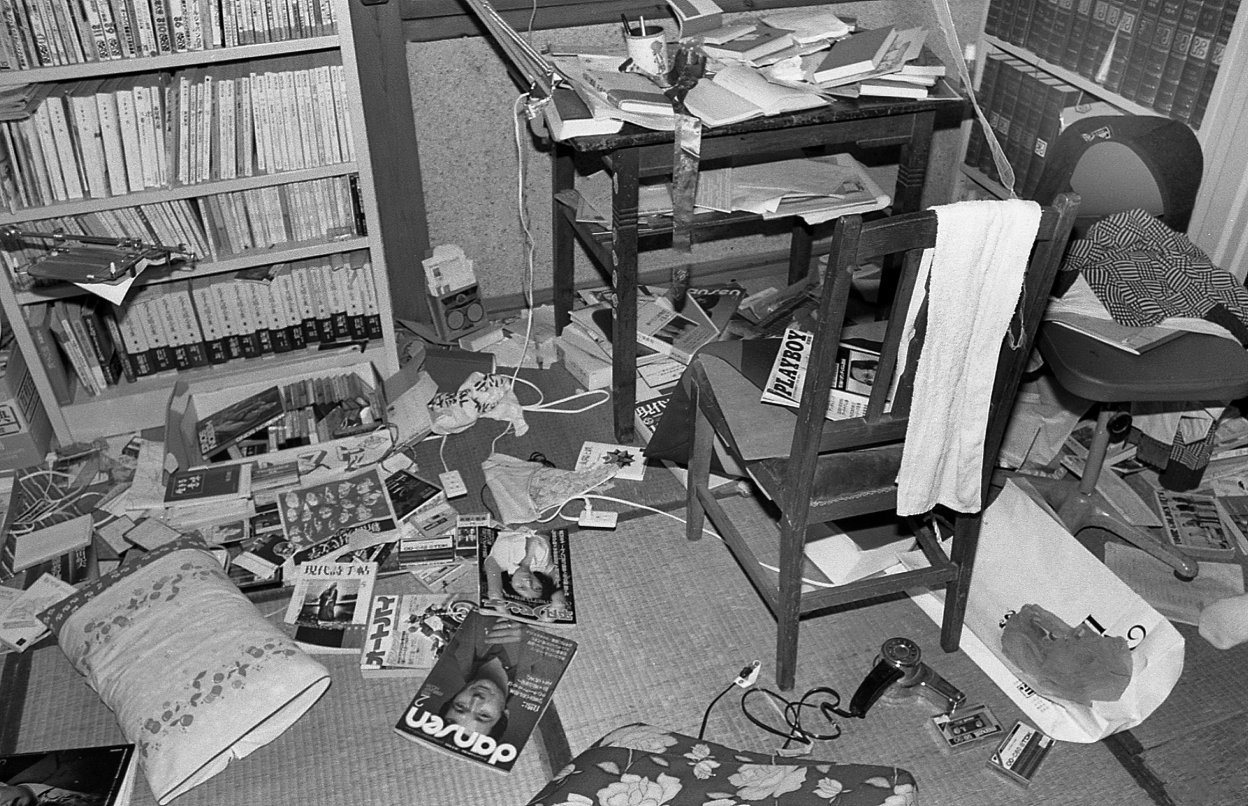

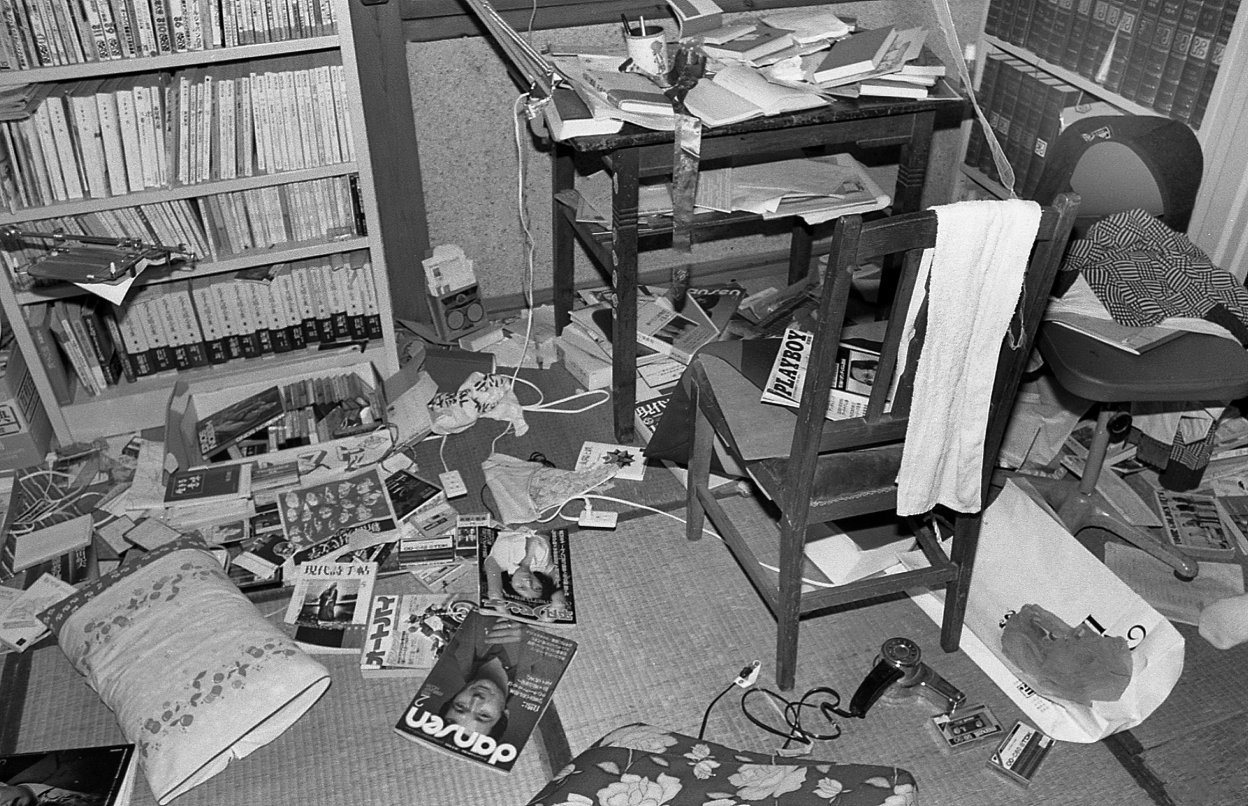

1月20日の日記。西野集落に住む阿部利勝さんの家に行く。彼の部屋には万年床ふうのふとんが無造作にたたんであり、畳の上にはギター、ミュージックテープ、ヘアドライヤーが転がっていて、プレイボーイ、平凡パンチ、オートバイの雑誌などが散らばり、書棚には現代詩手帳、金子光晴全集などが並んでいる。最近は行ってないんだよね、と言いながらギンギラのディスコ衣装を着て見せてくれる。その姿を写していたらちょっと待ってと言い、こんどは皮のジャケットにレザーパンツ姿のバイク服に着替えてあらわれた。そして倉庫の農機具の間からオートバイ、カワサキ500SSマッハIIIを持ち出して路上へ。カッコイイ。

2月2日。阿部利勝さんが冬の間仕事をしている建設会社の工事現場へ行く。米専業農家の人たちの多くは冬の農閑期にはさまざまな仕事をしていて、東京、関東へ出稼ぎに行く人もいます。街中にある大きな看板に、『無事故で帰るパパのみやげ・母の会』。

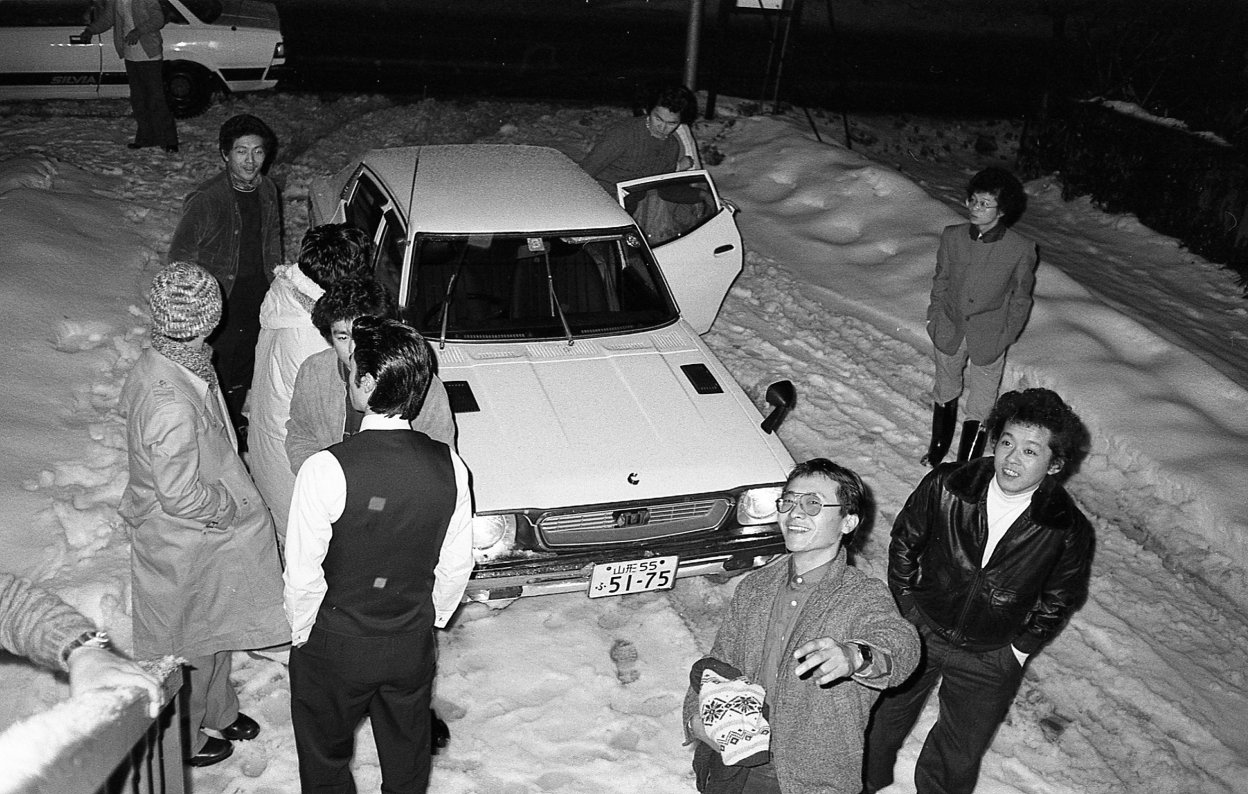

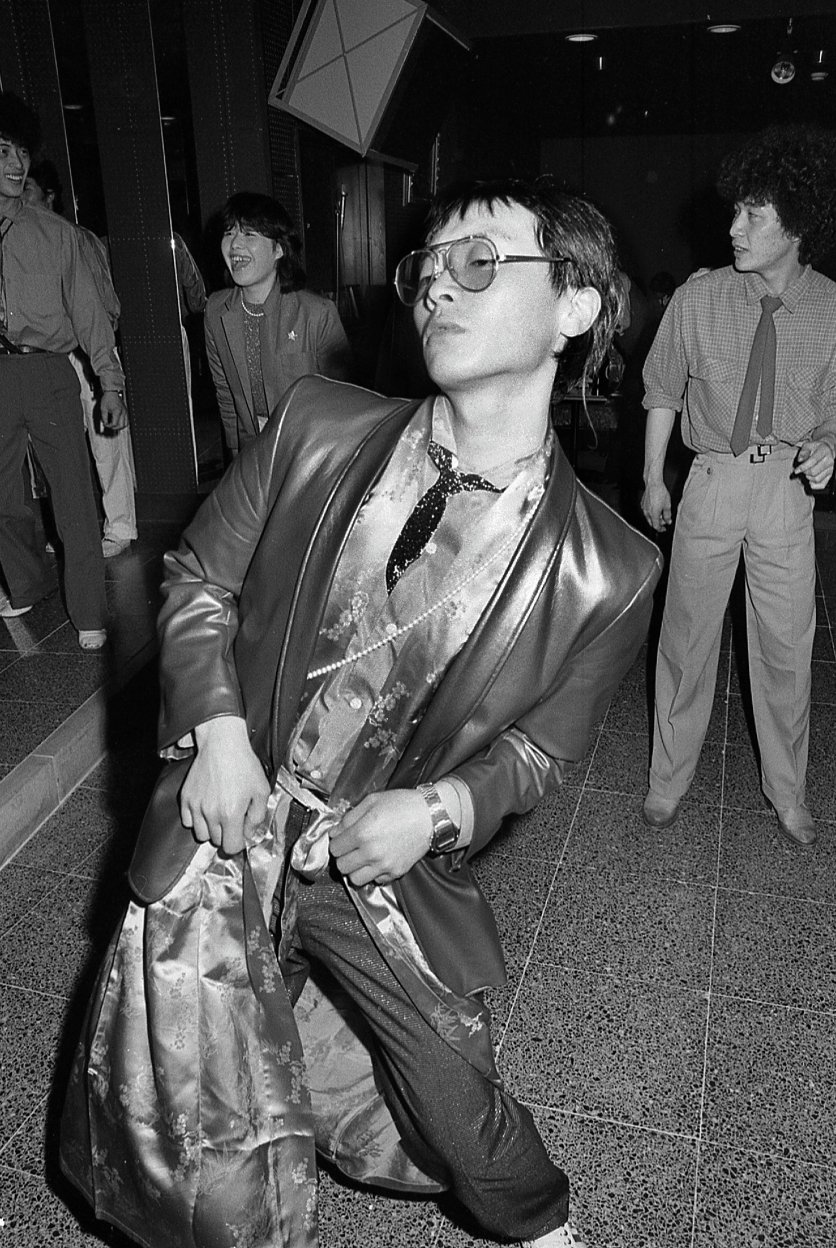

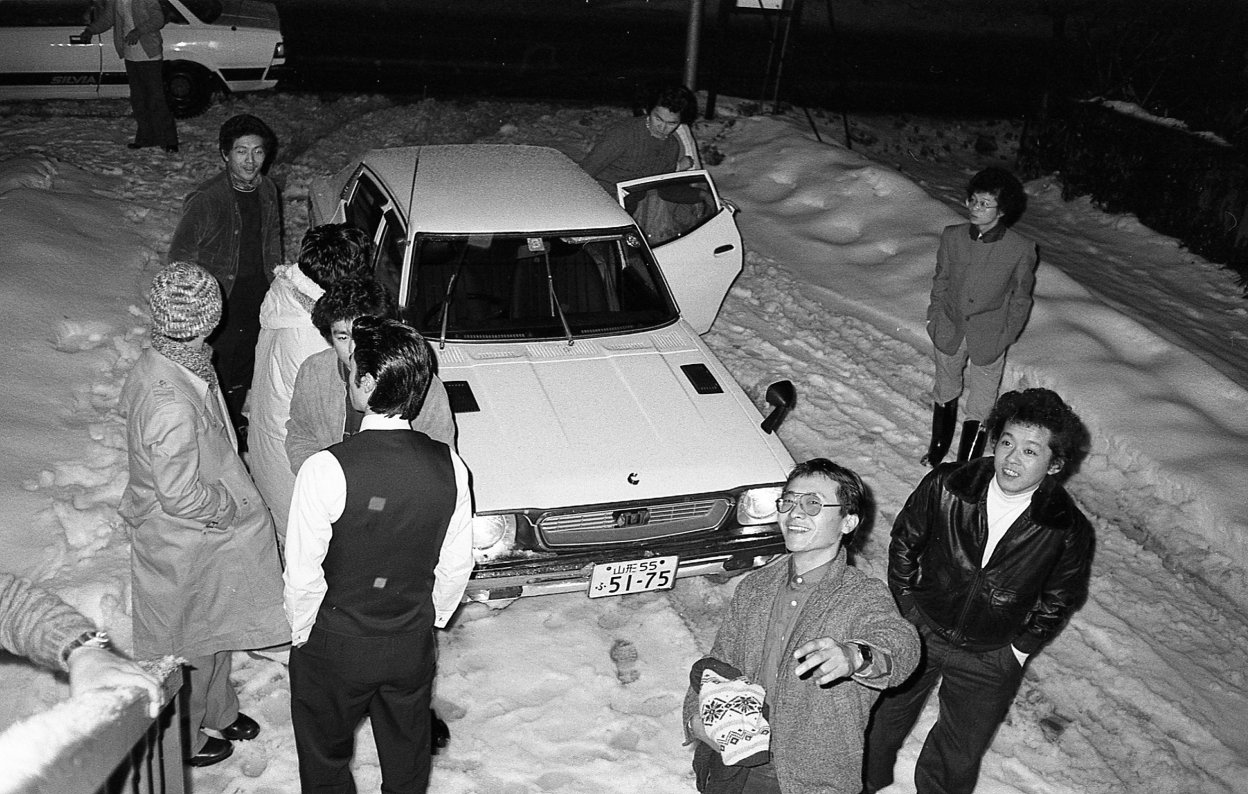

建設会社の仕事を終えた夜、利勝さんの車で三川町のディスコへ行きました。大音響の部屋ではたくさんの若者たちが踊っていて、作業着をディスコ衣装に着替えて踊り続ける利勝さんをストロボで“激写”。地吹雪の帰り道、吹き上げた雪の中に車が突っ込んで動けなくなり、利勝さんは車からスコップを取り出してかき出すも動かず、通りかかった車に助けてもらって脱出したのでした。

スナックに集まった青年団の仲間たち。

青年団気分でノリノリの私、35歳。

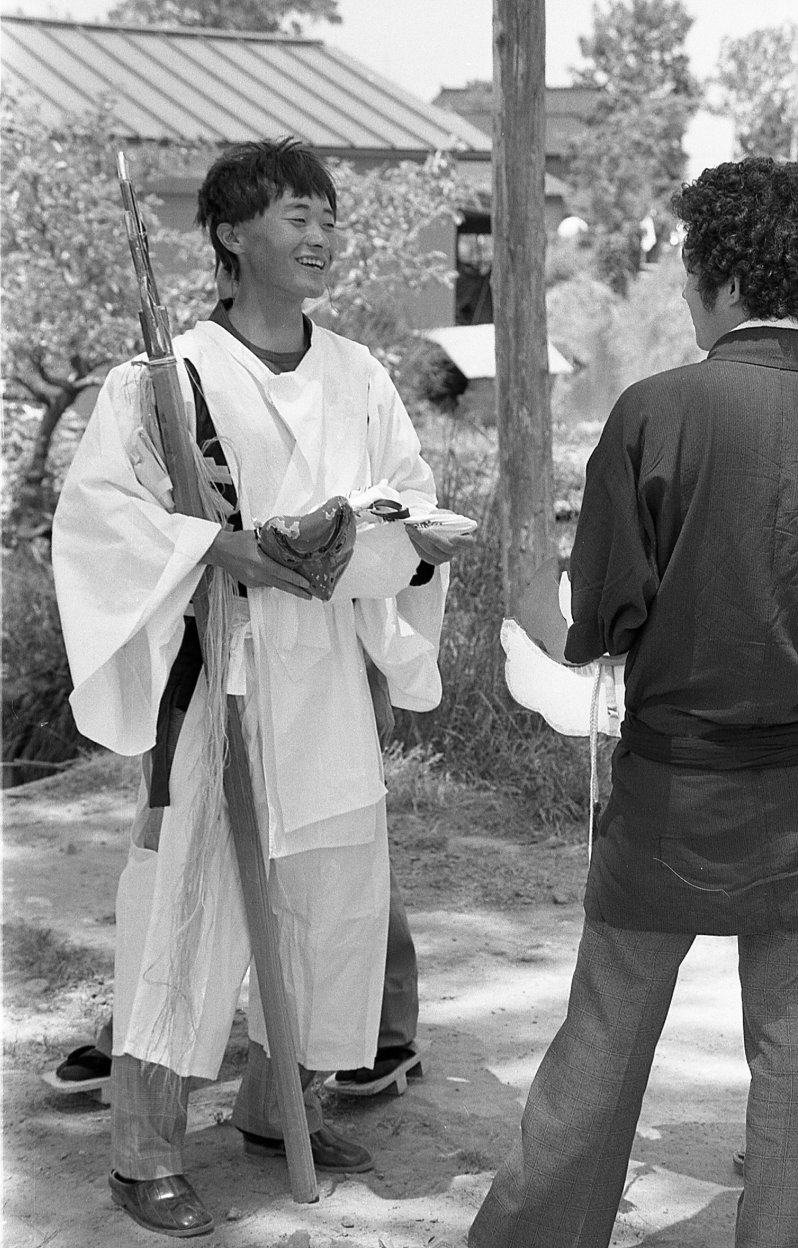

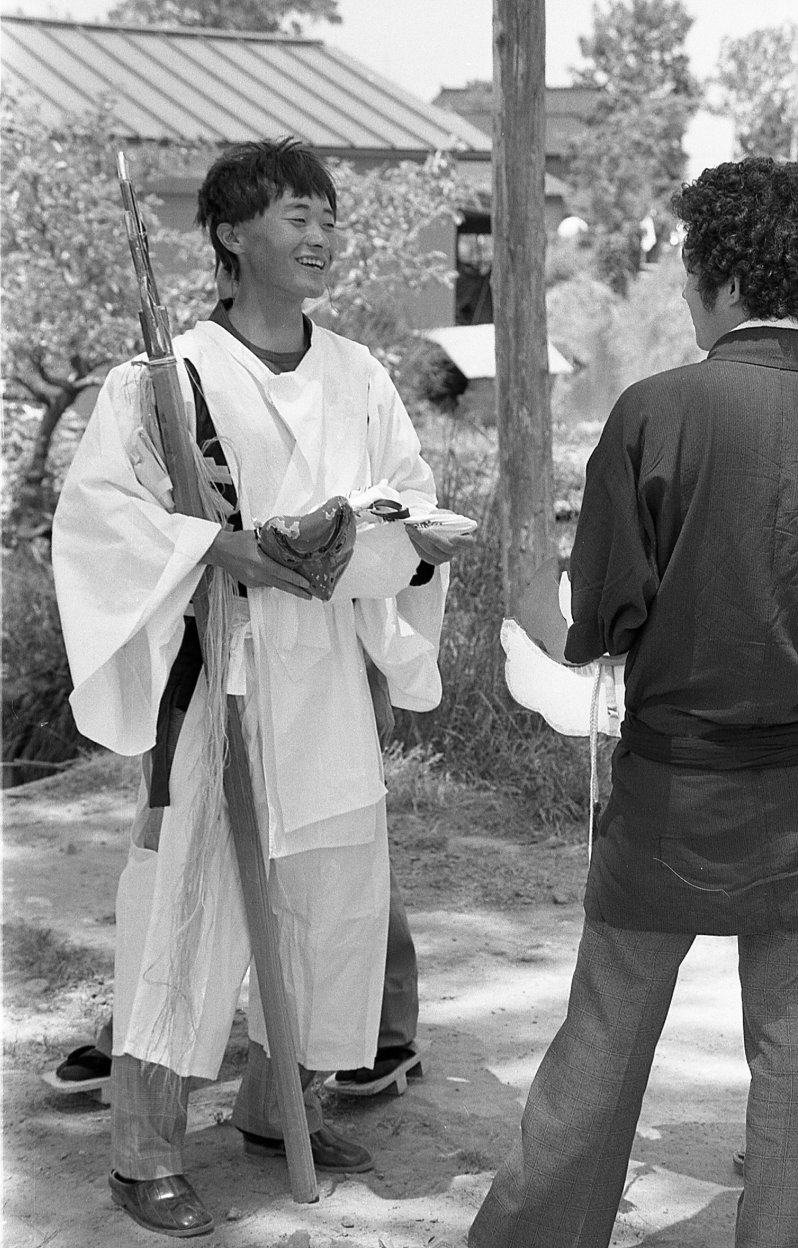

阿部利勝さんの住む西野集落では毎年4月、西野皇大神社例大祭に、悪疫退散、豊作祈願として「西野神楽」の舞が奉納されます。神社舞台のほか集落の代表者や希望する家などをまわります。昔は集落全戸を回ったのだそうです。神子舞、獅子舞、剣舞、天狗舞、凸兵衛(どんべえ)・亀さんという6つの舞があります。現在、西野神楽保存会では子どもたちへの伝承活動をすすめています。阿部利勝さんは保存会の副会長。

「僕には農業を心の底からやってやろうという意志がない。ともすれば軽蔑のまなこで見ることさえある」十八歳の時のノート。高校の時よく友達に、サラリーマンなんか人に使われるだけでつまらないよ。農業は自由にやれてすばらしい。自然とともに野に咲く花と共に人生の花を咲き乱れさせてみるんだ。太陽は作物にも僕にも愛の光を惜しみなくそそぎ、その光でぼくらは健康に育つんだなどと言ったものだった。しかしそれは、僕が農業にコンプレックスをもっているのに、長男のためにどうしても家の跡を継がねばならぬ環境のため、無理に自分を納得させようとそんなことを言ったのだろう。現在二十三歳。農業をやり始めて何年かたつ。四、五年前のように「僕には農業を心の底からやってやろうという意志がない」などとは思ってない。(仮に思ってたとしても口に出しては言えまい。事情はどうであれ自分で選んだ道なのだから。しかし、農業に従事している当事者としての自覚が足りない。モラトリアム人間という言葉を耳にする。僕の中にも見出せるだろう)。1981年刊(私的写真誌「丹野清志写真ノート」に書いてもらった阿部利勝さんの文章から。

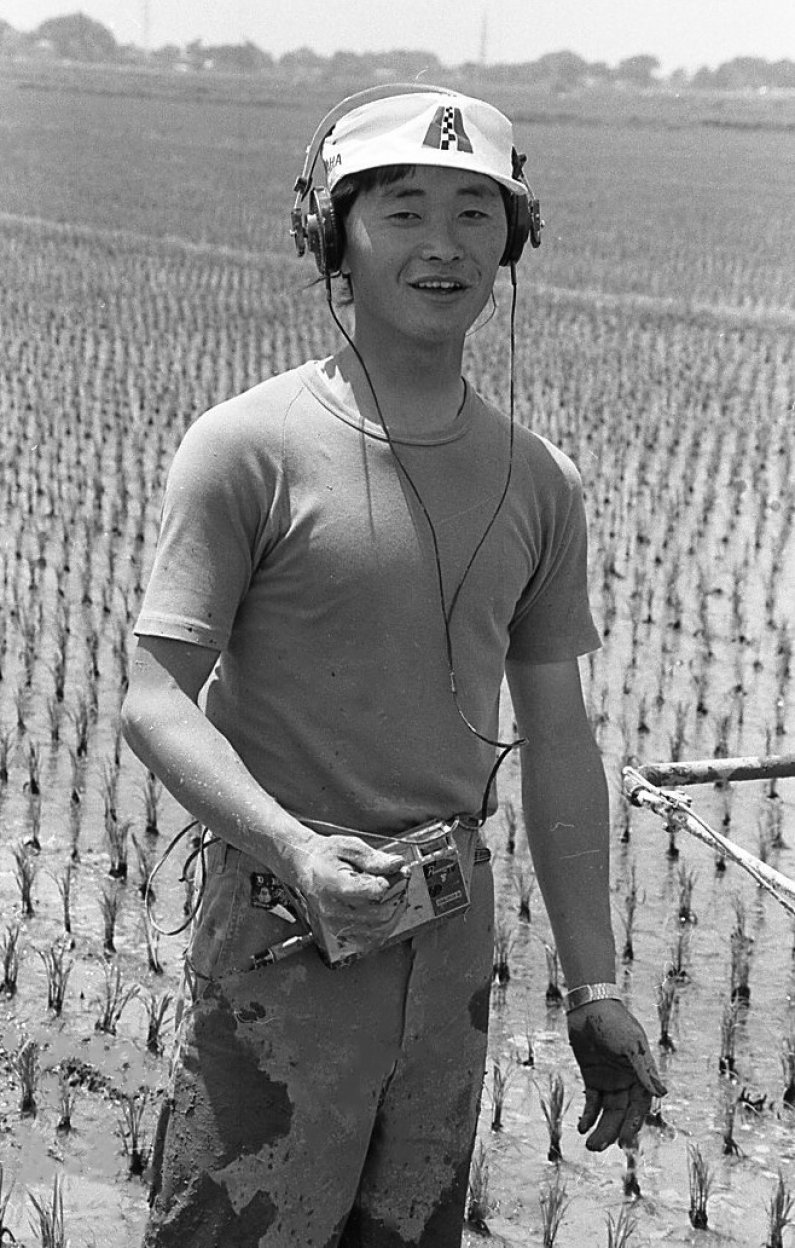

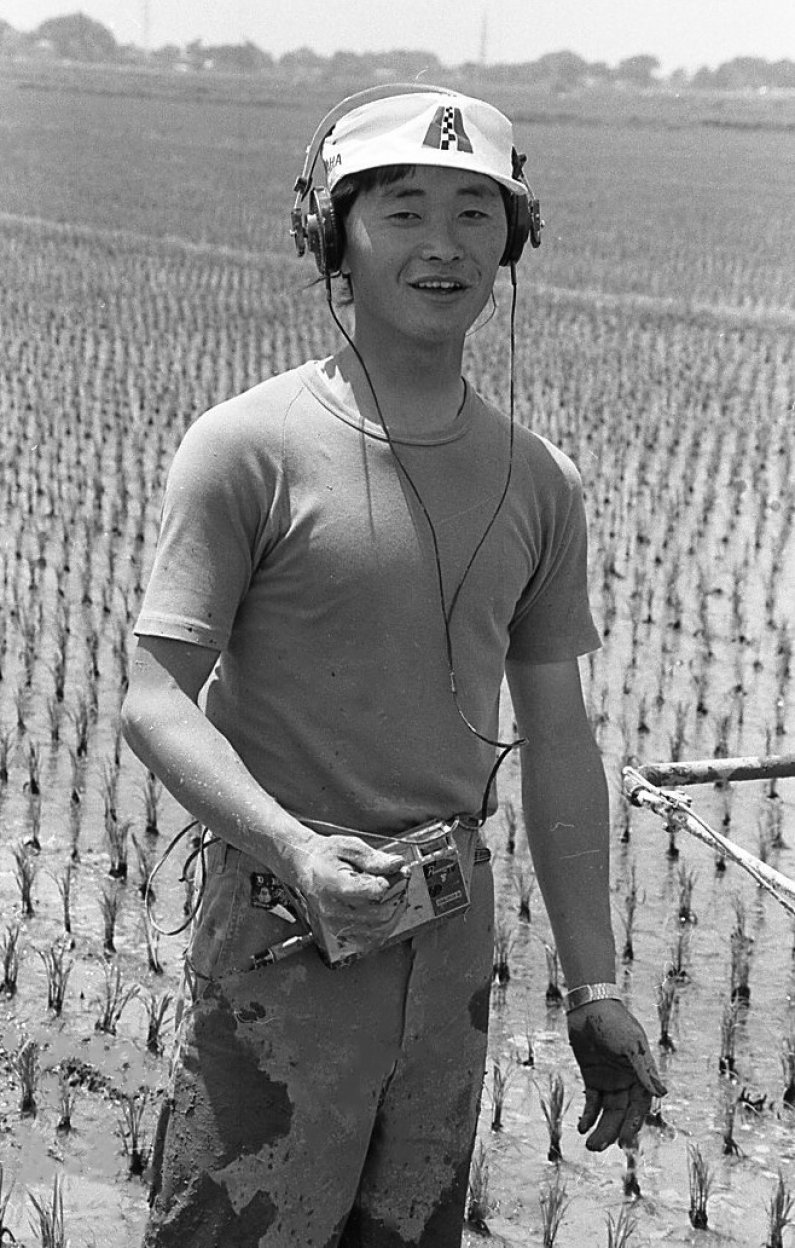

田植えする阿部利勝さん。水田3.5ヘクタール。好きな曲はドナ・サマーの「ホット・スタッフ、グロリア・ゲイナーの「恋のサバイバル」、そしてオフコースの「さよなら」などニューミュージック。

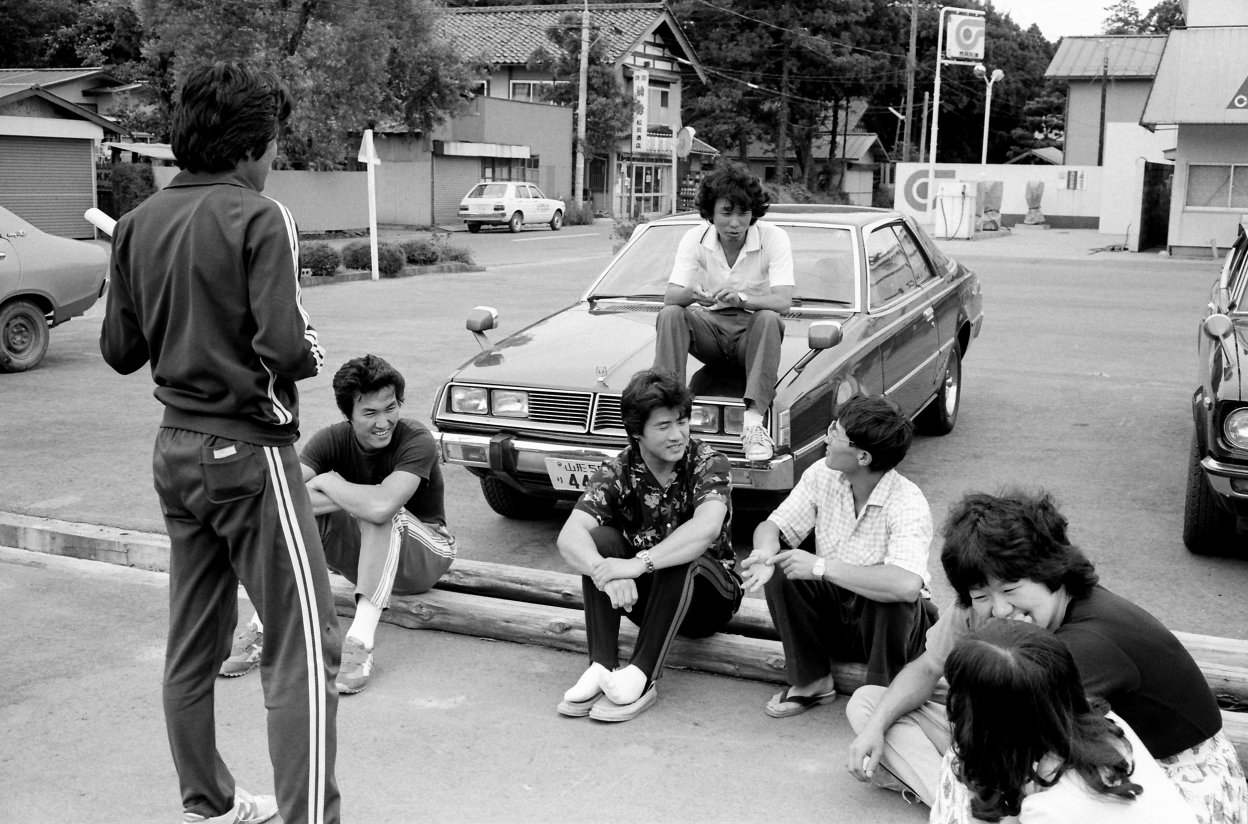

田植えの休憩。両親と。

共同防除作業。

若者たちが余目駅ホームまで送ってくれた。

かかしまつりに展示されたかかし。

ササニシキの収穫をする阿部利勝さん。

「アサヒカメラ」1980年4月号に「ササニシキヤング」と題して掲載。翌1981年同じタイトルで写真集を制作しました。市販の一般雑誌では、写真のセレクト、レイアウトがこちらの思い通りにはならないことが多い。であれば個人でグラフ誌を作るしかない、と始めたのですが、“食えないフリーカメラマン”、制作資金がなく2号でストップでした。

カモが田んぼを走る

阿部利勝さんがコメ作りにカモ農法を取り入れてから31年。カモ農法は、苗が育つとともに増える雑草の除去と害虫退治を、除草剤、殺虫剤を使用せずにカモに託すという無農薬農法です。1900年代半ばに、アヒルとカモの交配種アイガモを使うので合鴨農法として全国的に広まりました。カモが動きまわることで土がかくはんされて稲の生長が良くなり、カモの排泄物は養分となるという効果もあります。庄内地方ではマガモが使われていて、田植えが終わるころヒナを購入して育てて田んぼに放ちます。カモの羽根の先が切ってあるのでカモは飛ぶことができません。2013年、阿部利勝さんのカモを見にいきました。数十羽のカモが隊列を組むように並んでざわざわと田を駆け回る様子は、迫力があって眺めていると興奮します。この時の写真は週刊誌「サンデー毎日」に掲載され、編集部がつけたタイトルは『マガモ除草隊・ただいま作戦行動中』。

カモは田に放しておけばいいというものではなく、管理が大変です。田の草を食べるといっても田の草と虫だけでは、栄養不良になってしまいます。また、空腹でイネを食べられては困ります。そこでエサやりが欠かせないのです。養殖したマガモは野に放つことは禁止されていますから、田の草取りの役目を終えたカモは食肉用として飼育されることになります。庄内地方で無農栽培をしている人の多くがカモを使っているそうです。

カモ農法で気が抜けないのが、キツネ対策。カラスは死んだカモを持ち去るのですが、キツネは生きているカモを襲うのです。阿部利勝さんの田んぼでは、キツネに襲われて全滅してしまったことがありました。キツネ対策として、田の周囲には弱い電流を流す電気柵が設置されていますが効果なく、地域ではオオカミのおしっこの臭いを嫌うというので外国製のそれを田んぼの周辺につるしたり、といろんな防御策が講じられているのですがどれもかんばしくなく、利勝さんがとった方法は、キツネは人間の臭いがすると寄り付かないという習性があるというので、田の畔にテントを張って寝ずの見張りをすることでした。

農作物は、作る人の農への思い入れと作り方によって味が変わります。これは長年農作物を取材してきての実感です。食べる側としては、安心安全な農産物であってほしいと思う。しかし農産物の無農薬栽培(阿部利勝さんは現在有機肥料も使わない無肥料そして農薬不使用によるコメ栽培を続けています)は、作る人の大変な苦労と努力によるところが大きく、コメの収量は農薬を使う水田と比べるとかなり少なくなってしまうのです。阿部利勝さん栽培の産直米の名は「しょうもない米」と言います。

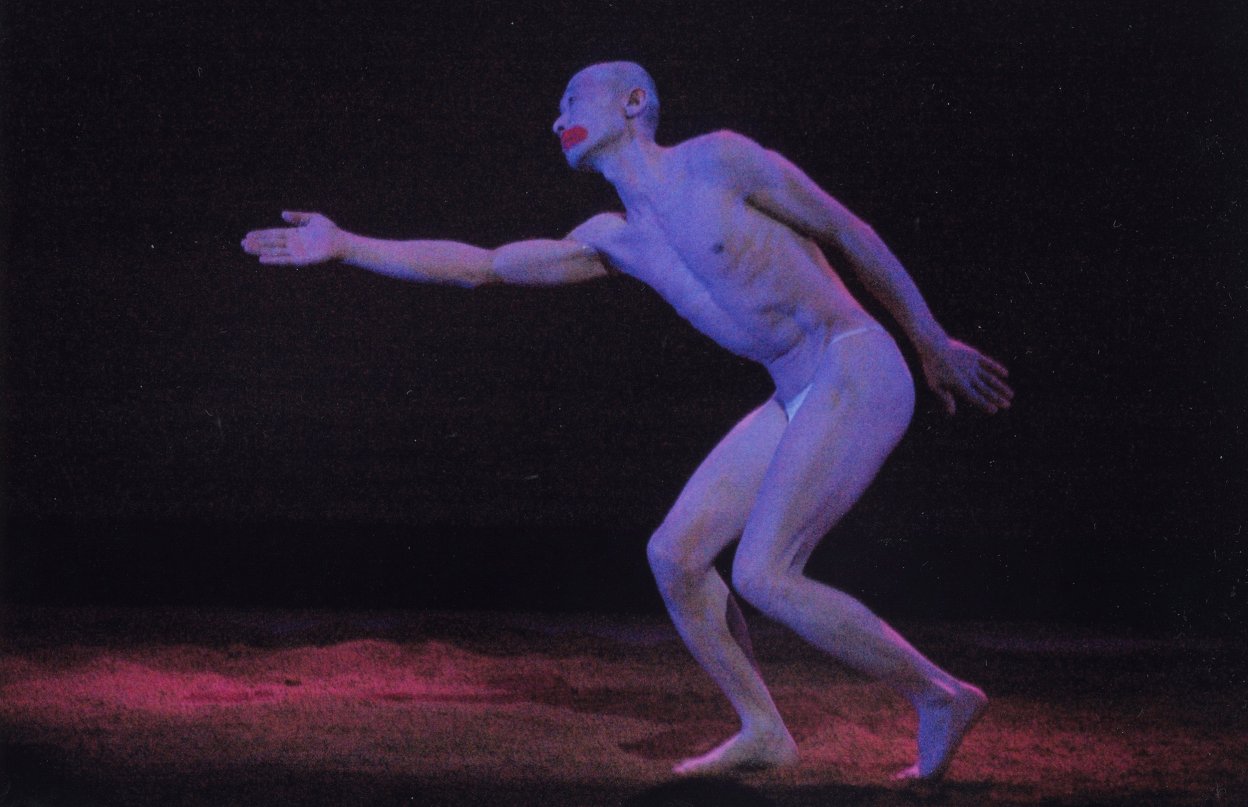

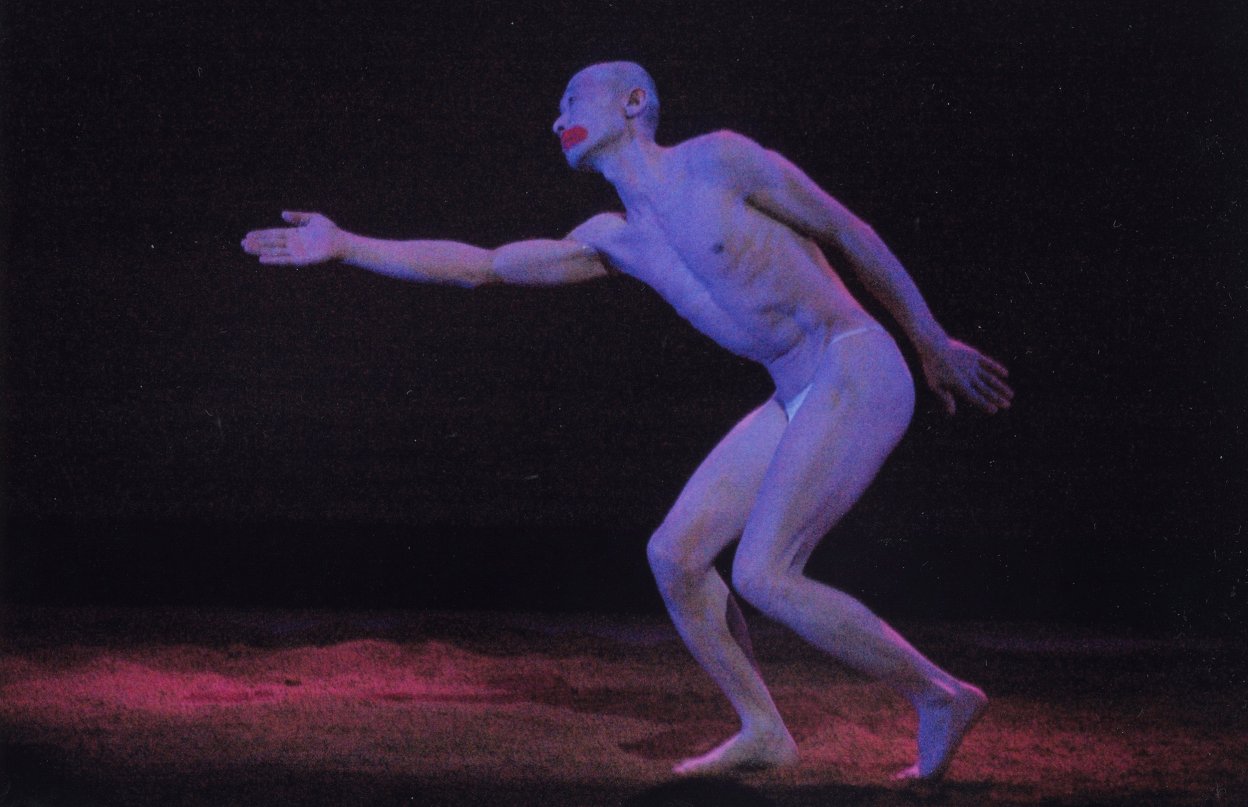

農民舞踏家、阿部利勝「畸形魚のダンス」を踊る

阿部利勝さんは、農業の傍ら舞踏家として活動を続けてきました。1993年、「舞踏に踊る肉体の実存を感じて」、山形県大蔵村在住の現代舞踏家、森繁哉氏に師事し、1996年森繁哉作・演出「都市津千本桜」でソロデビューしました。99年初のソロリサイタル開催、以後農民舞踏家として活動しています。代表作に、稲作ダンスシリーズ(種・青田・出穂)、農機具、農薬ダンスシリーズ(トラクター・田植え機・殺虫剤)。詩人でもあり、1997年に始まった「詩のボクシング」全国大会に3度出場。農機具・農薬ダンスシリーズでは詩の自作の詩の朗読。代表作「農機具詩集」。2001年に余目町でスタートした町民参加型の劇団響では、主宰、制作、脚本を担当しています。ちょっとユニークな「田んぼの先生」として、母校の小学校の子どもたちにイネの生育や昔の農法の違いといったことを伝える授業を20年続けています。阿部利勝さん現在68歳。2018年から庄内町町議会議員を務めていて、現在2期目です。

使用したカメラ

ライツミノルタCL ロッコール40ミリ F2

ニコンFE ニッコール24ミリ f2.8 50ミリ F1.8 (舞踏の写真はニコンD700。鴨農法の写真はニコンD90 ニッコールAFズーム28-200ミリ F3.5-5.6)

1979年のできごと

第二次石油ショック。スリーマイル島原発事故。インベーダーゲーム流行。広告、「ナツコの夏」資生堂。「キミが好きだというかわりに、シャッターを押した」オリンパス。「ああ、スポーツの空気だ」伊勢丹。歌謡、民謡ブーム。ジュディ・オング「魅せられて」。小林幸子「おもいで酒」。八代亜紀「舟歌」。ツイスト「燃えろいい女」。松坂慶子「愛の水中花」。アリス「チャンピオン」。小説、五木寛之『四季・奈津子』。水上勉「金閣炎上」。映画、篠田正浩監督「夜叉ヶ池」。藤田敏八監督「十八歳、海へ」。柳町光男監督「十九歳の地図」。東陽一監督「もう頬づえはつかない」。今村昌平監督「復讐するは我にあり」。長谷川和彦監督「太陽を盗んだ男。テオ・アンゲロプロス監督「旅芸人の記録」。マイケル・ミチノ監督「ディア・ハンター」 1980年のできごと

日、米、西独、中国などモスクワ五輪不参加。異常冷夏。レーガン大統領。漫才ブーム。竹の子族。CM、「美しい人はより美しく、そうでない人はそれなりに」富士フイルム。「いまのキミはピカピカに光って」ミノルタ。「それにつけてもおやつはカール」明治製菓。「少し愛して、長ーく愛して」サントリーレッド。歌謡、五輪真弓「恋人よ」。もんたよしのり「ダンシングオールナイト」。都はるみ「大阪しぐれ」。谷村新司「昴」。竜鉄也「奥飛騨慕情」。写真、荒木経惟「偽ルポルタージュ」「偽日記」。ユージン・スミス「水俣」。小説、田中康夫「なんとなく、クリスタル」。立松和平「遠雷」。中上健次「鳳仙花」・村上春樹「1973年のピンボール」。映画、黒澤明監督「影武者」。村川透監督「野獣死すべし」。相米慎二監督「翔んだカップル」。F・コッポラ監督「地獄の黙示録」。アンジェイ・ワイダ監督「大理石の男」。R・ベントン監督「クレイマー、クレイマー」。コンテンツ記事関連商品

ニコン

35mm一眼カメラ

¥35,000

カメラのナニワ

ミノルタ

レンジファインダー

¥188,000

カメラのナニワ

ミノルタ

レンジファインダー

¥114,800

カメラのナニワ