あるカメラマンのアーカイブ〜丹野清志の記憶の断片〜

公開日:2025/09/30

第9回1978年 「庄内平野・山形県東田川郡余目町」

Photo & Text 丹野清志

1965年撮影 余目町

グラフ雑誌の取材

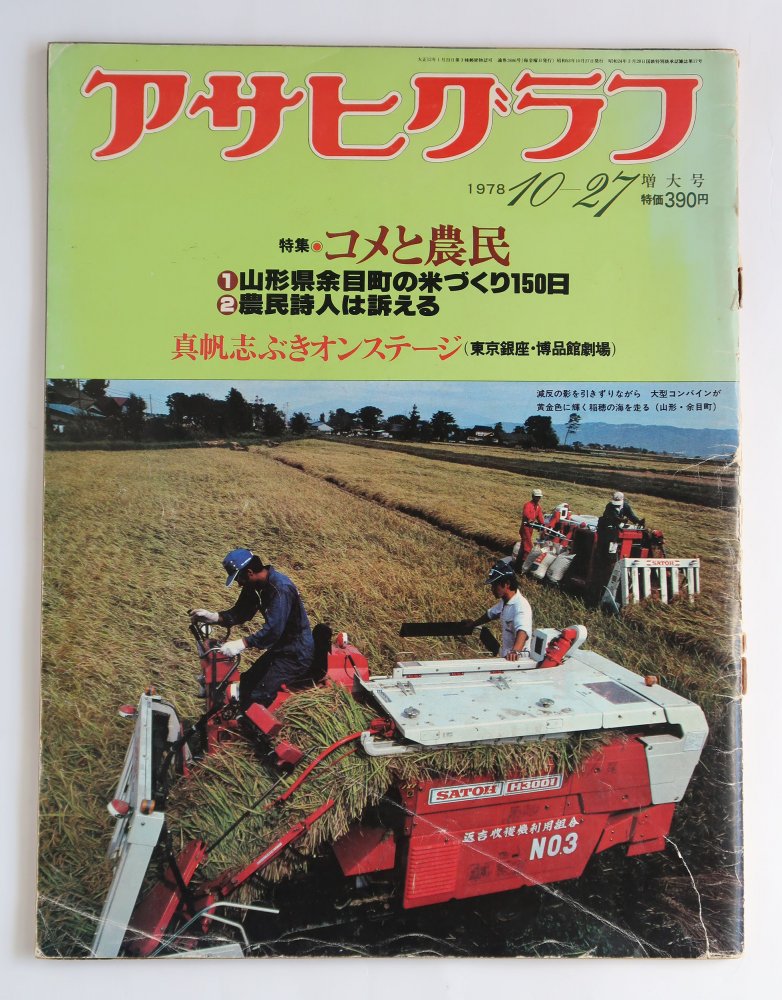

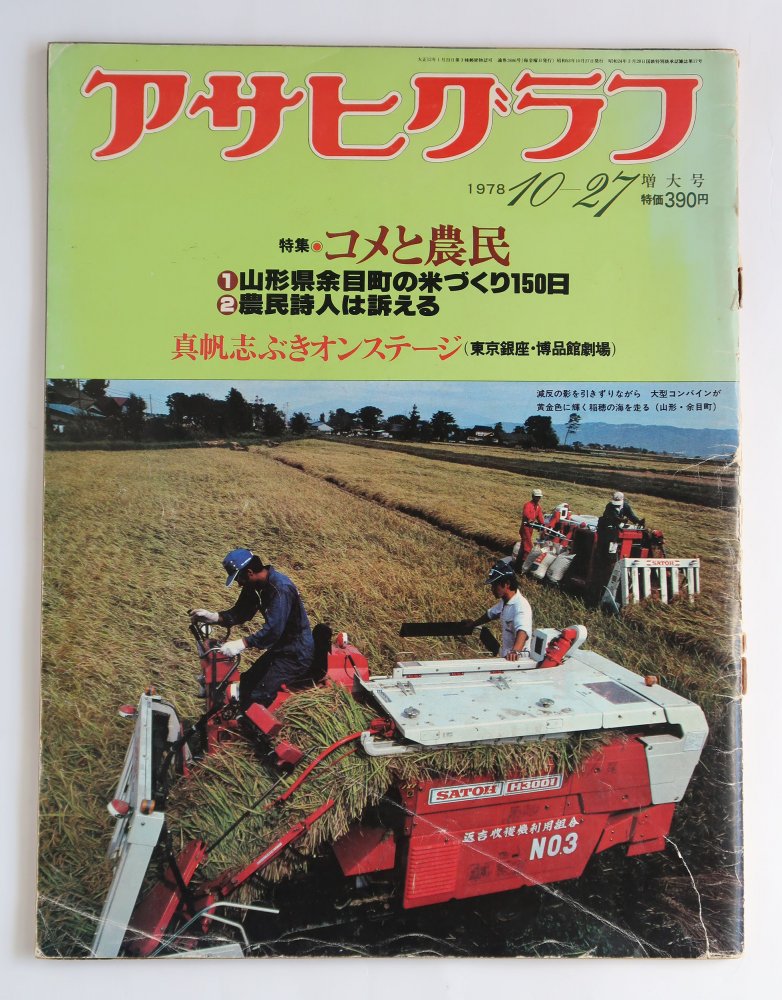

1977年世界初のAFカメラ「ジャスピンコニカことコニカC35AFが発売され、1985年にはAF一眼レフミノルタα7000が爆発的人気、70年代後半から80年代は全自動モードの新製品が次々に発売されて、写真熱が盛り上がった時代でした。いずれも休刊になっていますが、作品とともに撮影機材、技法解説から評論まで写真に関すること満載の写真雑誌「アサヒカメラ」「カメラ毎日」「日本カメラ」は写真愛好家必読の雑誌でした。一般雑誌では、写真を主体に構成された週刊グラフ雑誌「アサヒグラフ」「毎日グラフ」が発行されていました。グラフ誌は判型がB4判と大きく写真一点見開きページとなると大迫力、多くのカメラマンにとって魅力的な写真の発表の場でもありました。 1978年の冬、アサヒグラフ編集部から「庄内平野」に通ってみないかと言われました。田植から収穫期までコメの1年を撮影して、10月の号に掲載するとのこと。行先は山形県の北西部にひろがる庄内平野のほぼ中央に位置する、東田川郡余目町 (現在庄内町) 。1965年、この地で田んぼに女性たちが並んで田植えをしている風景を写したことがあったことと、日本有数の米作地帯である庄内平野はゆっくりと訪れたい場所でもあったので、即ひきうけました。発行元が新聞社ですから、ただ米どころの地を紹介するのではなく「取材テーマ」があります。テーマは「減反」でした。「減反」とは、正確には「水田利用再編計画」と言い、コメの生産量が増えてコメ余り状態になっているので生産量を減らす政策で、1971年から本格的に実施され、78年は大二次減反が始まった年でした。ちなみに「反」は尺貫法で土地の広さのこと。生産地では10アール単位のコメの収穫量を「反収」と言います。

1978年の冬、アサヒグラフ編集部から「庄内平野」に通ってみないかと言われました。田植から収穫期までコメの1年を撮影して、10月の号に掲載するとのこと。行先は山形県の北西部にひろがる庄内平野のほぼ中央に位置する、東田川郡余目町 (現在庄内町) 。1965年、この地で田んぼに女性たちが並んで田植えをしている風景を写したことがあったことと、日本有数の米作地帯である庄内平野はゆっくりと訪れたい場所でもあったので、即ひきうけました。発行元が新聞社ですから、ただ米どころの地を紹介するのではなく「取材テーマ」があります。テーマは「減反」でした。「減反」とは、正確には「水田利用再編計画」と言い、コメの生産量が増えてコメ余り状態になっているので生産量を減らす政策で、1971年から本格的に実施され、78年は大二次減反が始まった年でした。ちなみに「反」は尺貫法で土地の広さのこと。生産地では10アール単位のコメの収穫量を「反収」と言います。

山形県東田川郡余目町へ

コメの品種は全国的人気のコシヒカリをトップに、ひとめぼれ、あきたこまち、つや姫などから北海道のゆめぴりか、青森県の青天の霹靂(へきれき)といったご当地銘柄米の人気が盛り上がりを見せていますが、この時代コメと言えばコシヒカリとササニシキの2大銘柄米で、庄内平野のコメといえばササニシキでした。ところが1993年日本列島を襲った大冷害の影響を受けて、ササニシキは表舞台から姿を消すことになるのです。ササニシキは寒さに弱く、倒れやすいという弱点がありました。粘りのあるコシヒカリに対してさっぱりした味のササニシキファンは少なからずいて、現在生誕の地の宮城県などでわずかに作られています。寿司飯にはササニシキが合うとうことで、お寿司屋さんからの注文が多いのだそうです。今回の写真群は、ササニシキ全盛時に「庄内ササニシキ」を作る余目町へ5月から10 月の間毎月のように通って撮影したのコメの1年です。

70年代私は主に山間地の小さな村を歩いてきましたから、水田が一面に広がる大平野の風景は始めてみる「農村」でした。遠くに田植機がぽつんと動いてるのをぼんやりと眺めながら、雑誌企画のテーマ「減反」問題をどう写していけばいいのだろうかと考えていました。写真は考えてどうなるものではない。見ることと感じることの積みかさねの中にテーマが見えてくるのではないか。とにかくコメを作る人に会おうと、広大な水田がひろがる中に点在する集落を巡ることにしたのでした。

跡、というところでは田植を共同作業で行っていると聞き、田植の日にかけつけました。田の作業は、たいてい夫婦二人か両親を加えて四人での作業ですが、ここでは昔のように集落のみんなが集まって田植作業をしているのでした。いろんな声が飛び交うにぎやかな田植作業を眺めていると、13年前に見たこの地の田植風景と重なってきました。休憩の時にお茶やお菓子をいただきながら、私は以前からの知り合いのように会話に引き込まれているのでした。5月。

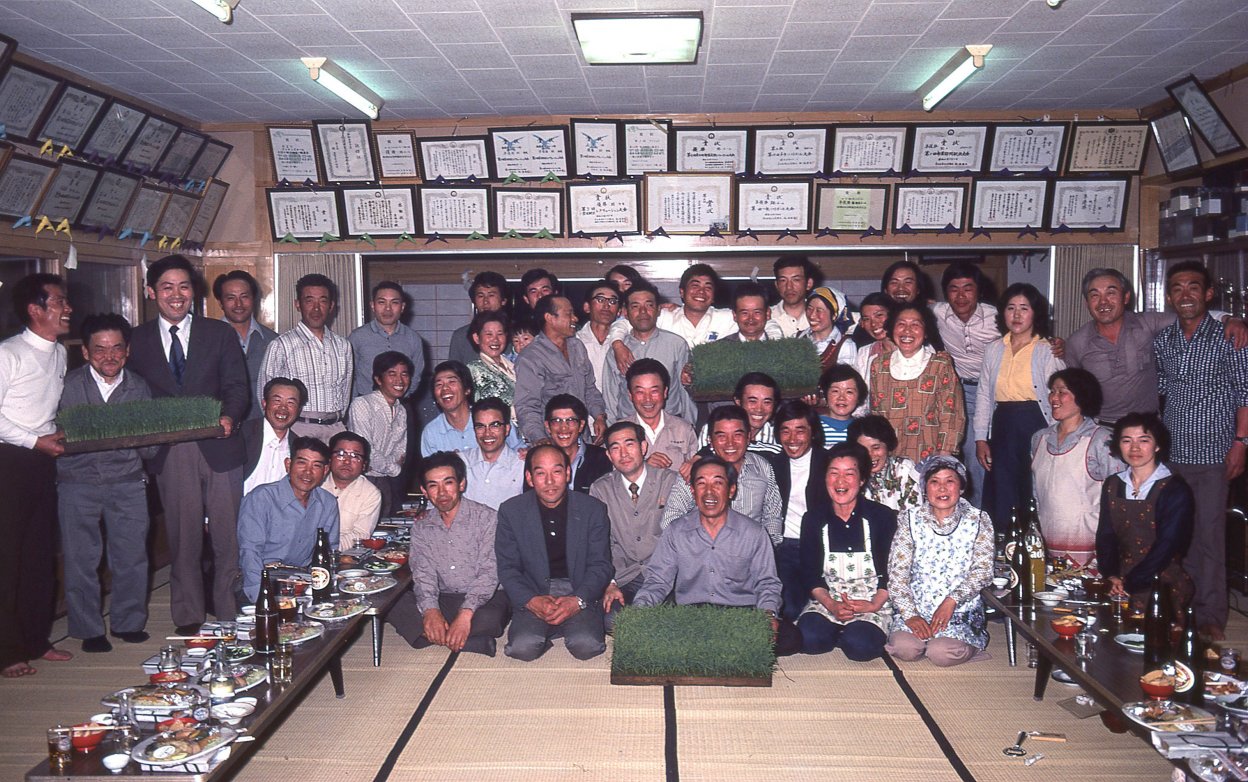

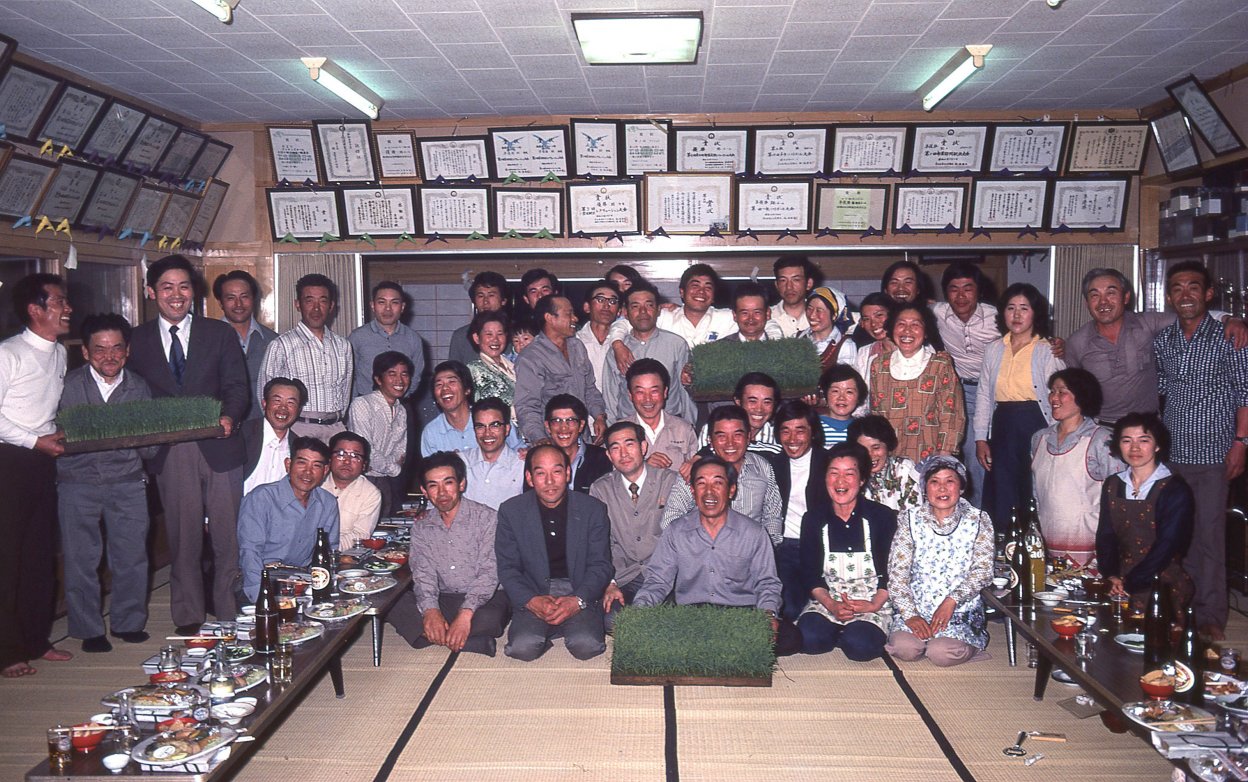

田植が終わると、集落の人たちが公民館に集まって祝いの宴がひらかれます。さなぶり、と呼ばれる行事で、田の神が天に向かうのを送る行事でもあるのです。サ、とは神のこと。さのぼり、と言う地域もあるようです。始めてお会いする人がほとんどでしたが、「まずは庄内の酒を飲まねば」と私の盃には次々にお酒が注がれました。集落の人たちが歌ったり踊ったりしている様子をふだん使うことのないストロボ発光させて写し、一段落したところで全員の記念写真を撮影し、あとは酒、酒。とにかく間を置かずに酒が注がれるのですっかり酔っぱらって座敷でのびてしまいました。「飲んだのぉ」と声をかけられて起きた時は、酒宴が終わっていました。5月15日。

田植機でもれた個所に、苗を植える補植作業。

手押し除草機で、田の土をかき回しながら除草する。6月。

集落の公民館で念仏講の日。お年寄りの女性たちが集まって世間話。

町のマラソン大会の日。

6月、共同除の日。高温続きで例年より病害虫駆除作業が多かった。薬剤散布は、薬剤を噴射する穴の開いた長いビニールパイプの端と端を二人あるいは数人で持ち、田の中を歩いて散布するのです。薬剤散布は危険な重労働で、「風上には行かねえようにしろよ」と言われていたのですが、風の流れが変わって白煙のような中に紛れ込んでしまい、マスクなどしていない私は走って逃げたのでした。今日では減農薬、無農薬栽培が広く行われる時代になっています。育苗では化学肥料を使わず有機肥料で、木酢液、竹酢液が使用されていて、種子消毒、殺虫・殺菌の農薬は不使用、肥料は有機肥料、除草剤、殺虫・殺菌材使用せずというコメ作りをする人も増えてきています。

1942年に政府が食糧を管理統制する「食糧管理制度(食管法)」が出来て以来、コメは政府が生産者から買い入れることになっていました。生産者が得るコメの値段は、国が決めていたのです。労働組合が賃上げ要求をするように、生産者も米価の値上げを要求する生産者集会が毎年開かれていました。1978年の農協の要求米価は60キロ19,276円、政府決定米価は17,231円でした。「食管法」は、コメの消費量は伸びず、在庫米が増えて国の赤字が増えたことから1995年に廃止されました。

まだイネが緑のうちに刈り取ることから「青田刈り」、と呼ばれました。イネを草刈り機で刈り取っている人に、「もう穂が出ていますよね」と声をかけてもその人は、何も言いません。私は黙々とイネを刈り倒していく様子をただ写すだけでした。刈り取ったあとの田んぼを役場の係の人が見てまわり、きちんと指示通り刈り取ったかどうかを測って確認するのです。その役目をすることになった役場のYさんと田んぼを回ったのですが、彼の家もコメ作り農家なので終始複雑な表情でした。コメがスーパーなどの店頭から消えて大騒ぎになった令和の今、この写真を見る人は驚くより怒るのではないでしょうか。1970年にスタートした減反政策は、1978年は第2次減反の年で、生産調整量を170万トンにする目標がたてられたのでした。「減反政策」は2018年に廃止されましたが、今日でも地域ごとに生産調整が行われていて、飼料用米やダイズなどへの転作というかたちで“減反”がすすめられています。8月1日。

イネの花。7月、晴れた日の午前11時ごろに咲く。1つの稲穂に約100の花がつく。

お盆の季節は帰省した人たちで、むらは一気ににぎやかになります。各集落では盆踊りが開かれ、ある集落の盆おどりの場でお酒をいただいていると、おどれ、おどれと引きずり込まれて、見よう見まねの花笠音頭。盆踊りは眺めたことはあるけど参加したことはない。スジがいいよ、などとおだてられるものだからお調子者の私はついいい気になって手を振り続け、ぐるり2回りするとすっかり酔いが回ってふらふらになっているのでした。

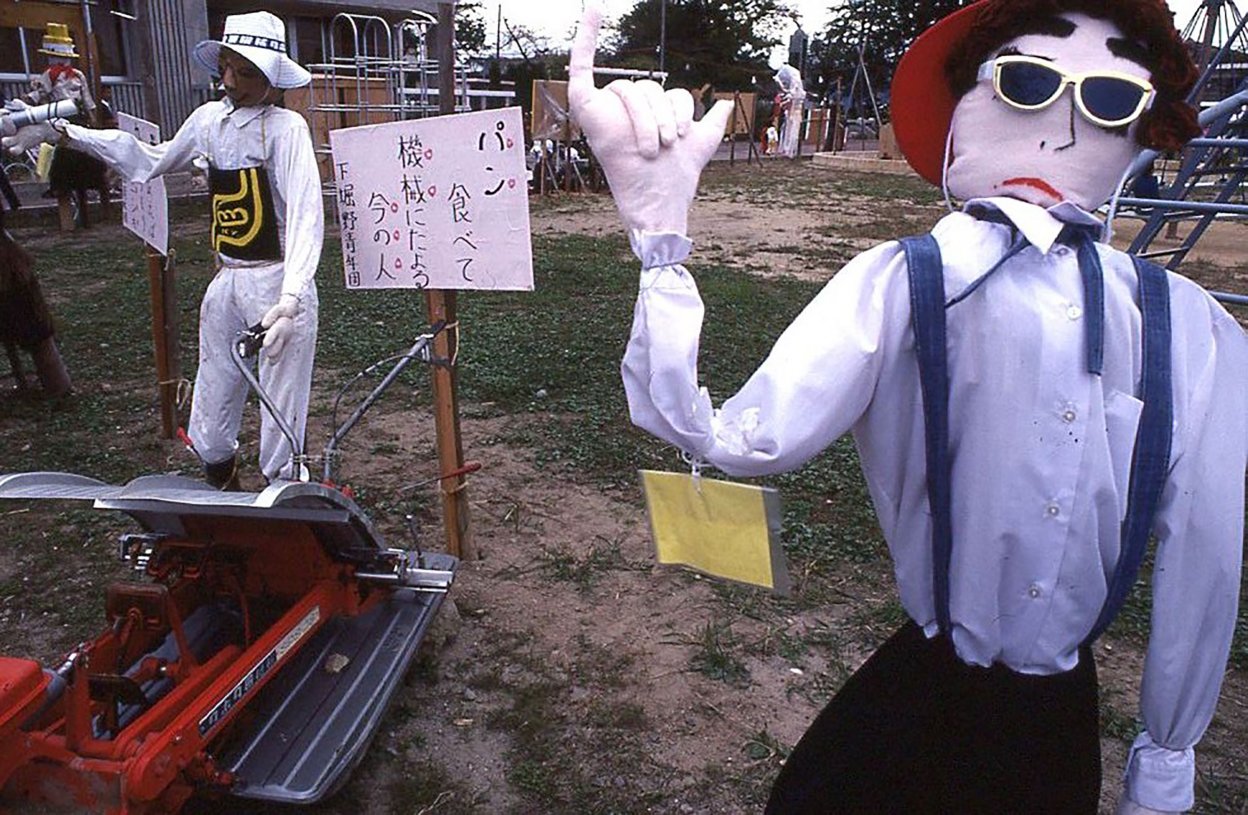

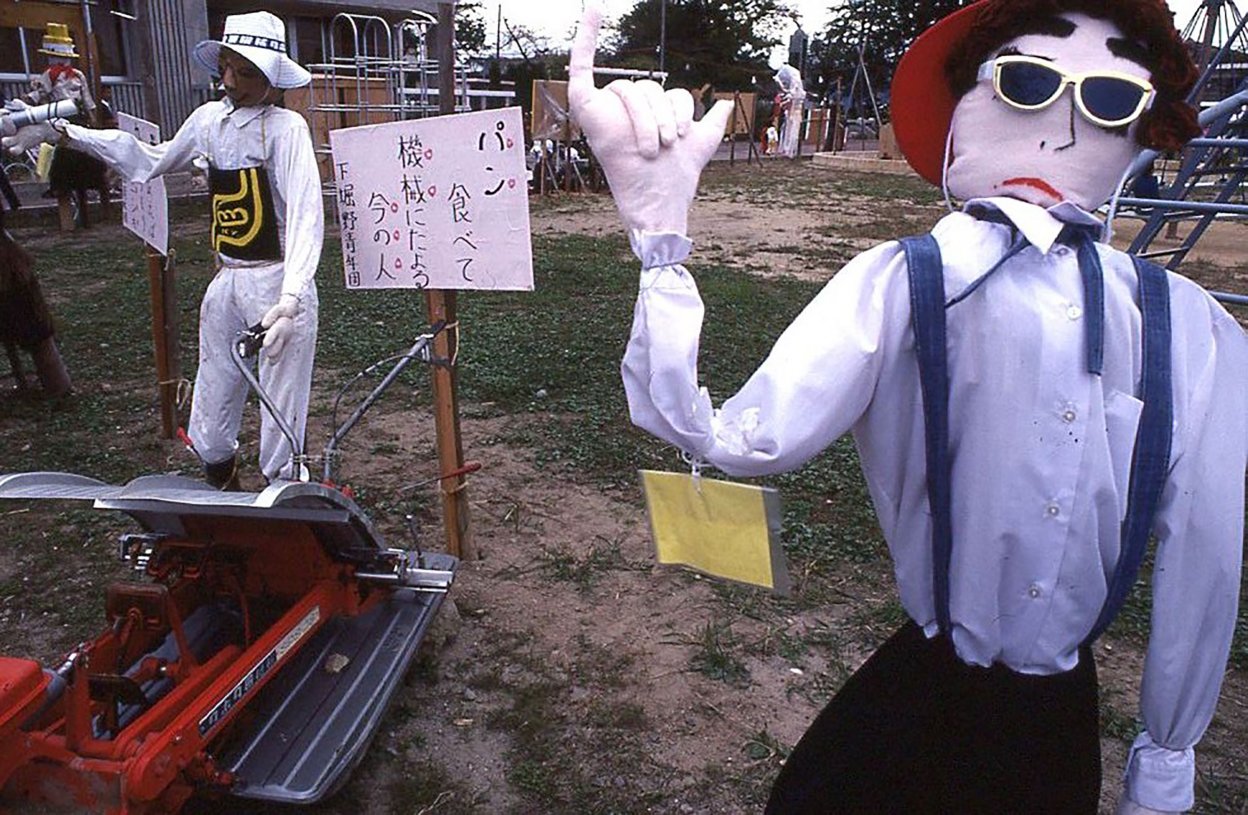

かかしまつり

8月になると各集落の鎮守の祭があり、稲穂がたれるころの9月中旬には余目八幡神社例大祭が開催される。

中山間地の棚田や小規模の農家が中心の地と違い、米どころの大平野は機械化農業の最先端の地でもあり、収穫期の田んぼにはコンバインのモーター音が響き渡ってしました。バインダーで刈り取った後に天日乾燥させているところもありますが、多くの田ではコンバインがあっという間に刈り取って、茎は粉々に田に散らばるのでした。先端技術を生産現場に導入するスマート農業、大規模農業の時代、農機具も大型化しています。今日の最新コンバイン・バインダー・ハーベスタは、6〜7条刈取り、脱穀、選別も行うもので、なんと2000万円を超える価格です。

令和の米騒動

コメは、異常気象による被害がなければ不足することはないと言われてきましたが、1993年80年ぶりという冷害によってコメ不足となり、94年にかけてタイ、アメリカ、中国などから緊急輸入され、最も多かったタイ米でした。ベトナムなど東南アジアで栽培されているコメはインディカ米という粒が細長で(日本のコメはジャポニカ米と言い短粒)、主に煮て食べるものなので、炊いて食べる日本人の主食には合わず不評でした。2024年、再びお米店、スーパーマーケットからコメが消えて大騒ぎになりました。新米が出回ると落ち着くといわれましたが、こんどは価格がドンと上がってテレビでは連日コメ価格がこれまでの2倍に値上がりして高止まりだというニュースが続きました。1994年「平成の米騒動」と呼ばれたことから2024年は「令和の米騒動」と言われました。天候不順でコメの収量が減少したことによるコメ不足となり、コメが余っているからコメを作るなと生産量を減らしてきた減反政策に対する批判も高まりました。政府は凶作などの時のコメ不足の際に使用するために保管しておく備蓄米を放出することにしましたが、全体の米価格が下がるとはいかず、値下げどころか値上がりが続いたのでした。消費者にとって主食であるコメは、価格が安いにこしたとはありません。しかし、生産者の収入が安いままではアンバランスです。資材の高騰が続き、生産者の高齢化が進み、小規模の農家では廃業が増えていて、東急商工リサーチによると2024年の米作農家倒産、廃業は89件、25年2件とあります。コメの生産危うし、の状況なのです。生産者が、余裕をもってコメ作りを行える収入が得られることが第一です。さて生産者、消費者が満足いくコメの適正価格とはいくらになるのでしょうか。 アサヒグラフ1978年10月27号

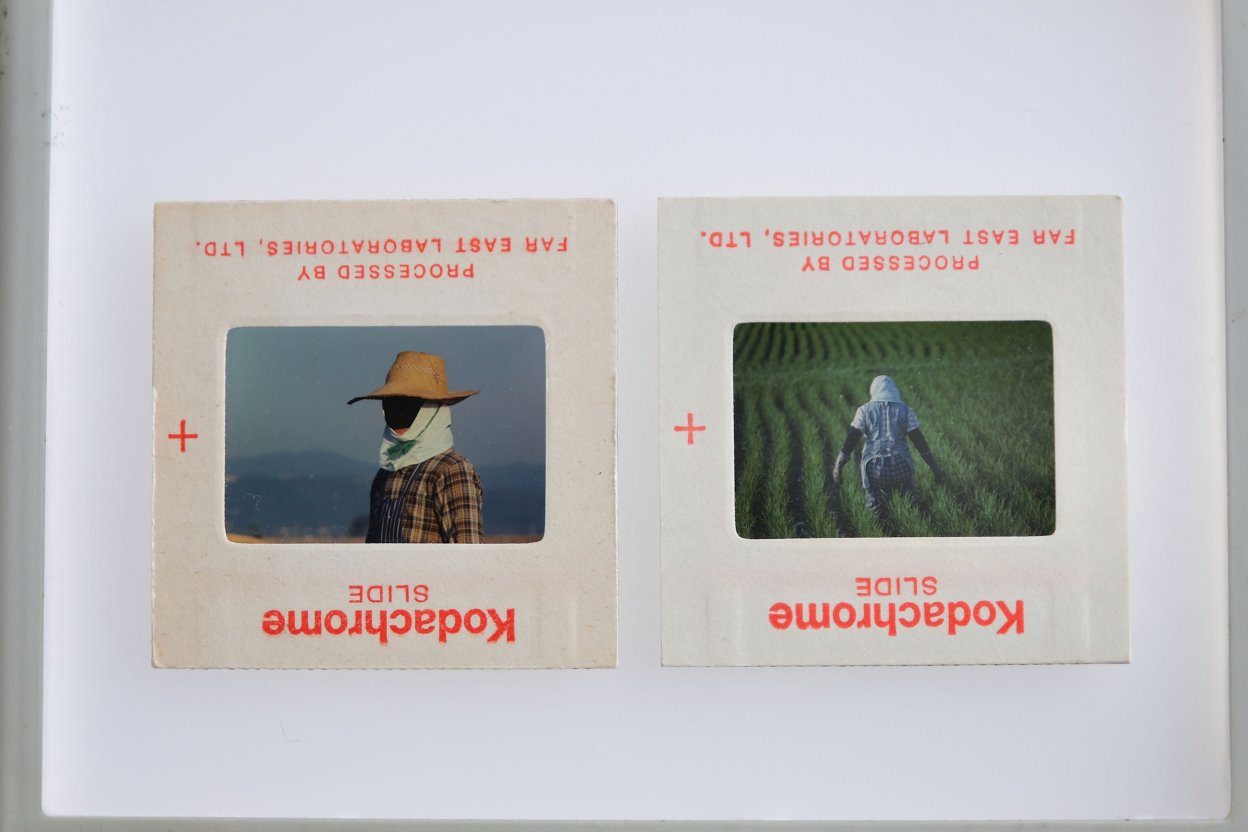

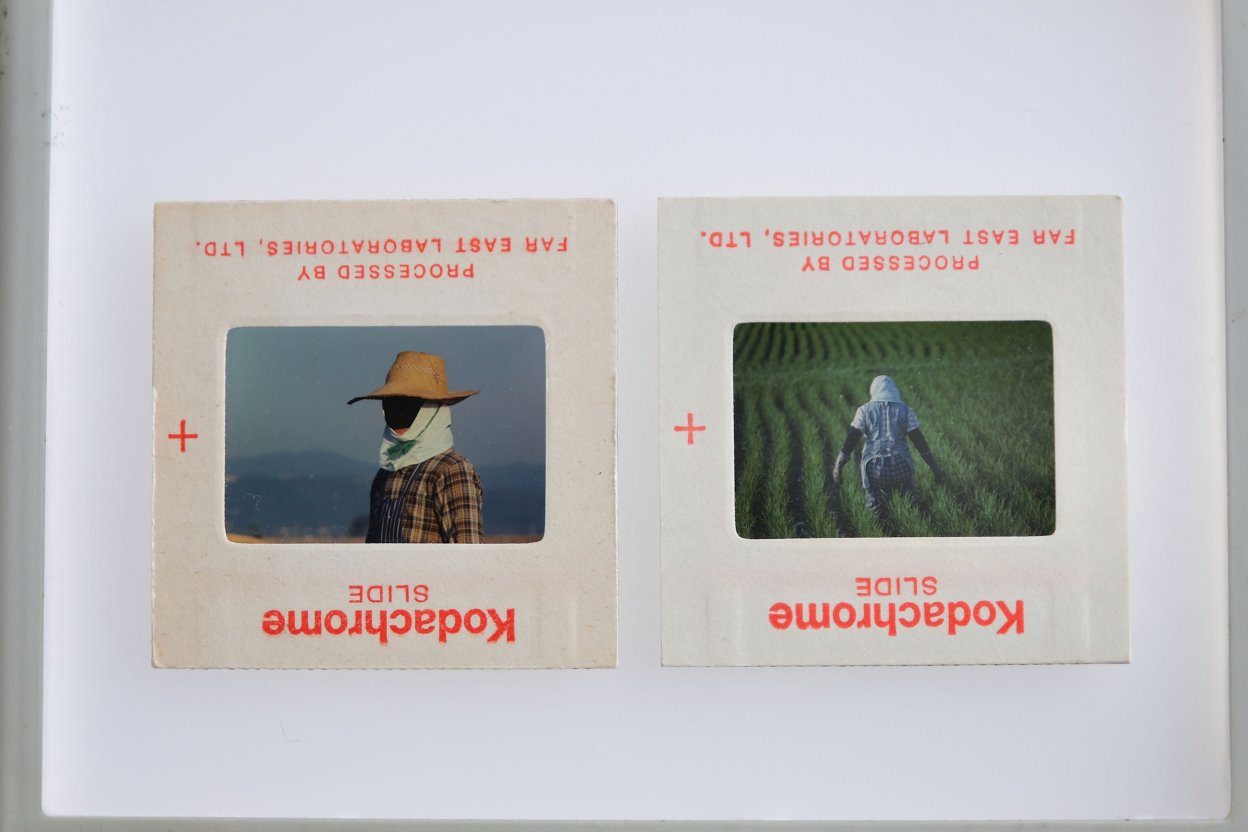

コダクローム64

コダクロームの時代

印刷原稿として使用する写真は、モノクロ写真はプリント、カラー写真はリバーサルフィルム(スライドフィルム、ポジフィルム)でした。1970年代はカラーネガフィルムの普及でアマチュアの世界ではカラープリントの人気が出て、印刷原稿用ではエクタクロームが主流でした。「庄内平野」で使用したフィルムは、ISO64のコダクローム64(KR)とISO25のコダクローム25(KM)。「コダクローム」は1935年にアメリカのイーストマン・コダック社が発売したカラーリバーサルフィルムで、現像中に色素を作る発色剤・カプラーを入れるタイプで「外式カラーフィルム」と呼ばれました。クリアーな画質と深みのある発色から印刷用35ミリ判カラーリバーサルフィルムとして、印刷物が写真の発表の場だったプロカメラマンにとってすぐれた印刷原稿用として必携のフィルムでした。グラフ誌の見開きでも鮮明な画像で再現されました。ただ、複雑な現像処理なので限られた現像所でのみ処理可能というのが難点でした。コダクロームは2009年に販売終了となりました。セコニック入射露出計

使用したカメラ

ニコン FMと取材前に発売された絞り優先AEニコン FE。レンズはニッコール50ミリf2、28ミリ f2.8、24ミリ f2.8、105ミリ f2.5、200ミリ f2.8。2倍のテレコンバーター。ニコン FEをメインに使いましたが、入射光式セコニック露出計を携帯しました。

1978年のできごと

新東京国際空港開港。日中平和条約調印。宮城地震。ディスコブーム。キャンディーズ解散。CM、「強くなければ生きていけない、「やさしくなければ生きている資格がない」角川文庫。「ピッカピカの一年生」小学館。「小さな親切、大きなお世話」カルビー。歌謡、「いい日旅立ち」「フレイバックpart2」山口百恵。「君のひとみは10000ボルト」堀内孝雄・資生堂。「時間よ止まれ」矢沢永吉・資生堂。「UFO」「サウスポー」「モンスター」「透明人間」「ピンクレデイ」。「時には娼婦のように」黒沢年男。「飛んでイスタンブール」庄野真代。「与作」北島三郎。「カモメが翔んだ日」渡辺真知子。漫画「じゃりん子チエ」はるき悦巳。映画、ジョージルーカス監督「スターウォーズ」。ディア・ハンター、山田洋次監督「幸福の黄色いハンカチ」。深作欣二監督「柳生一族の陰謀」。村川透監督「最も危険な遊戯」。降籏康男監督「冬の華」。大島渚監督「愛の亡霊」コンテンツ記事関連商品ニコン

35mm一眼カメラ

¥54,600

カメラのキタムラ

ニコン

35mm一眼カメラ

¥131,200

カメラのキタムラ

Nikon (ニコン)

35mm一眼カメラ

¥248,000

マップカメラ