写器のたしなみ

公開日:2025/10/31

典雅優婉質実剛健 ローライフレックスとマミヤフレックスCプロフェッショナル

Photo & Text:井口留久寿 (いのくちるくす) Inoctilux

二眼レフカメラの代名詞的存在「ローライ」

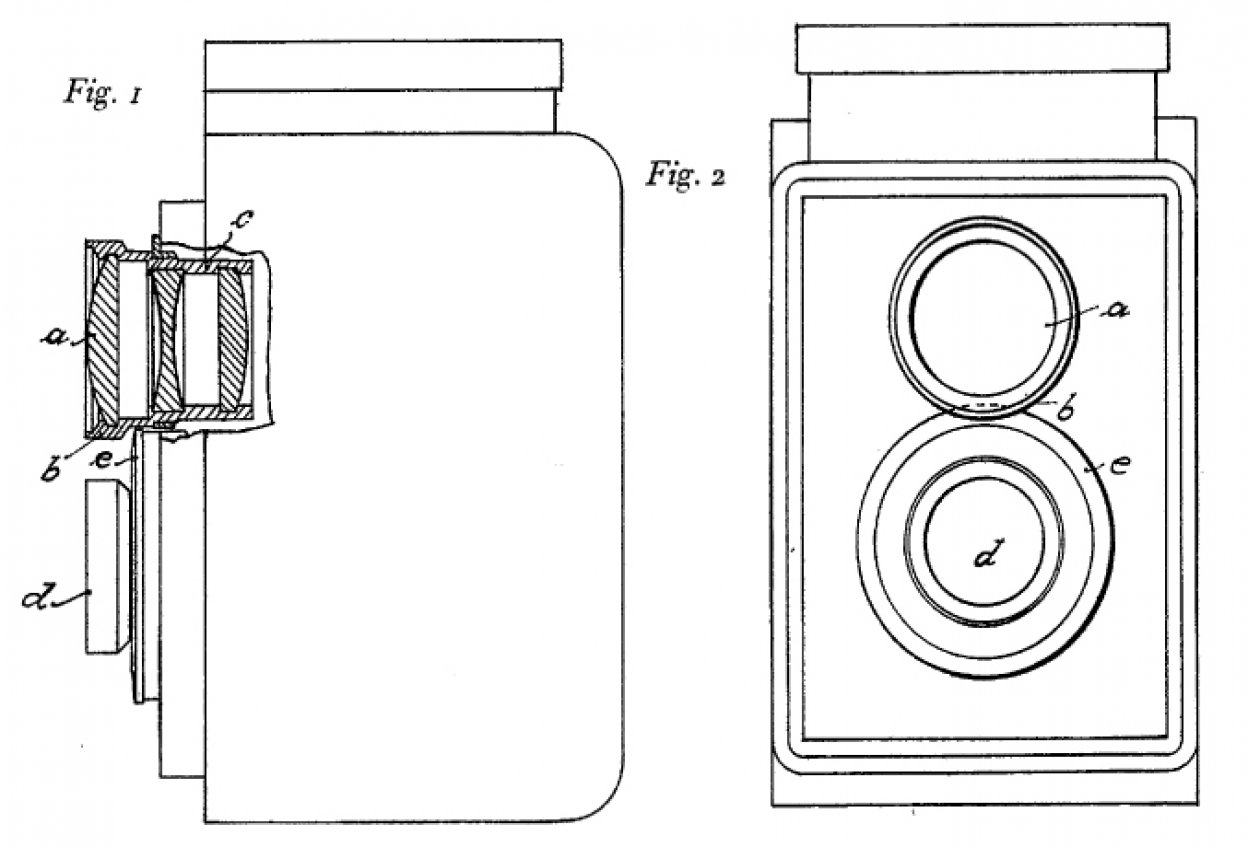

ピントや構図を確認するためのレンズと撮影するためのレンズを上下に備えた二眼レフカメラはコロジオン湿板やゼラチン乾板を使用する19世紀から登場していたが、私たちが想起する「二眼レフカメラの代表的機種」といえばロールフィルムを使用する「ローライフレックス」になるだろう。

製造会社であるフランケ&ハイデッケ(Franke & Heidecke)社は、フォクトレンダー社に勤務していたパウル・フランケ(Paul Franke)とラインホルト・ハイデッケ(Reinhold Heidecke)が1920(大正9)年頃に設立した会社である。

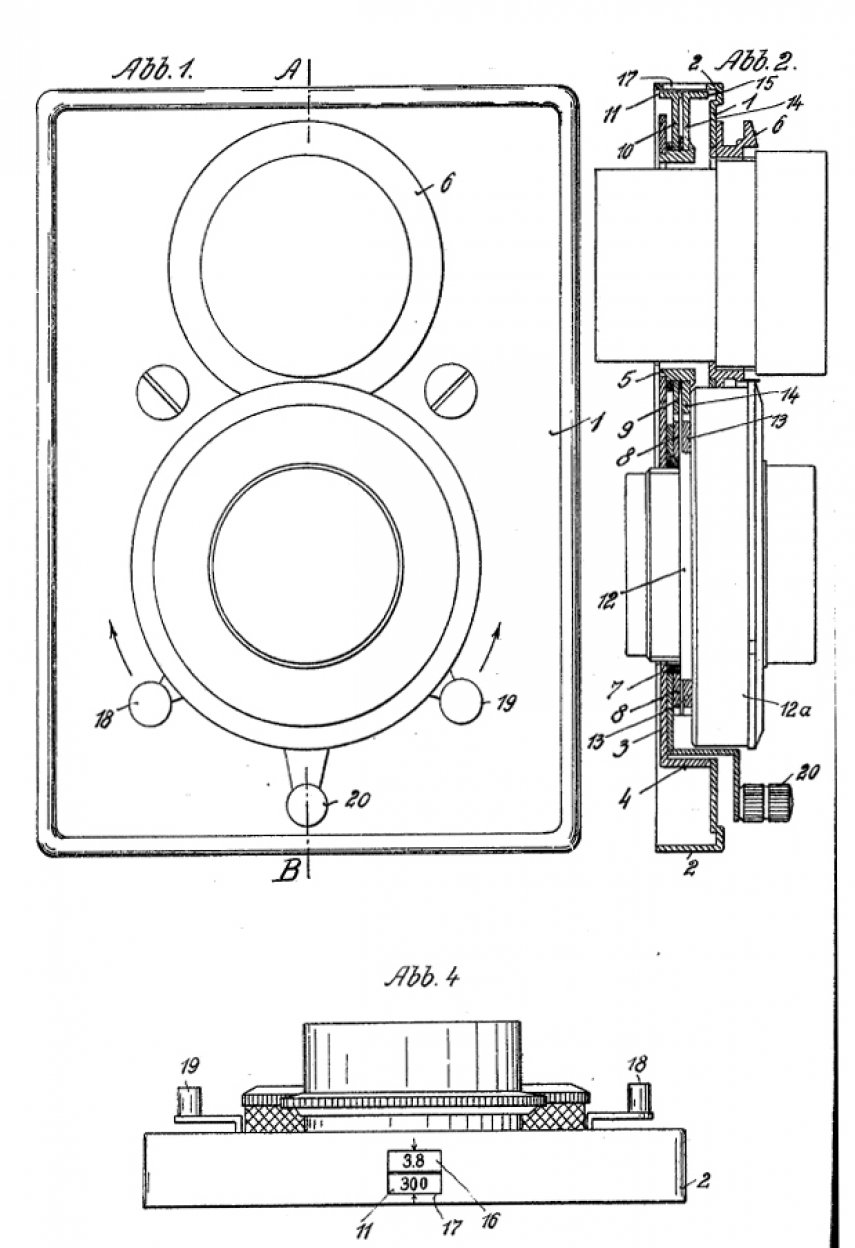

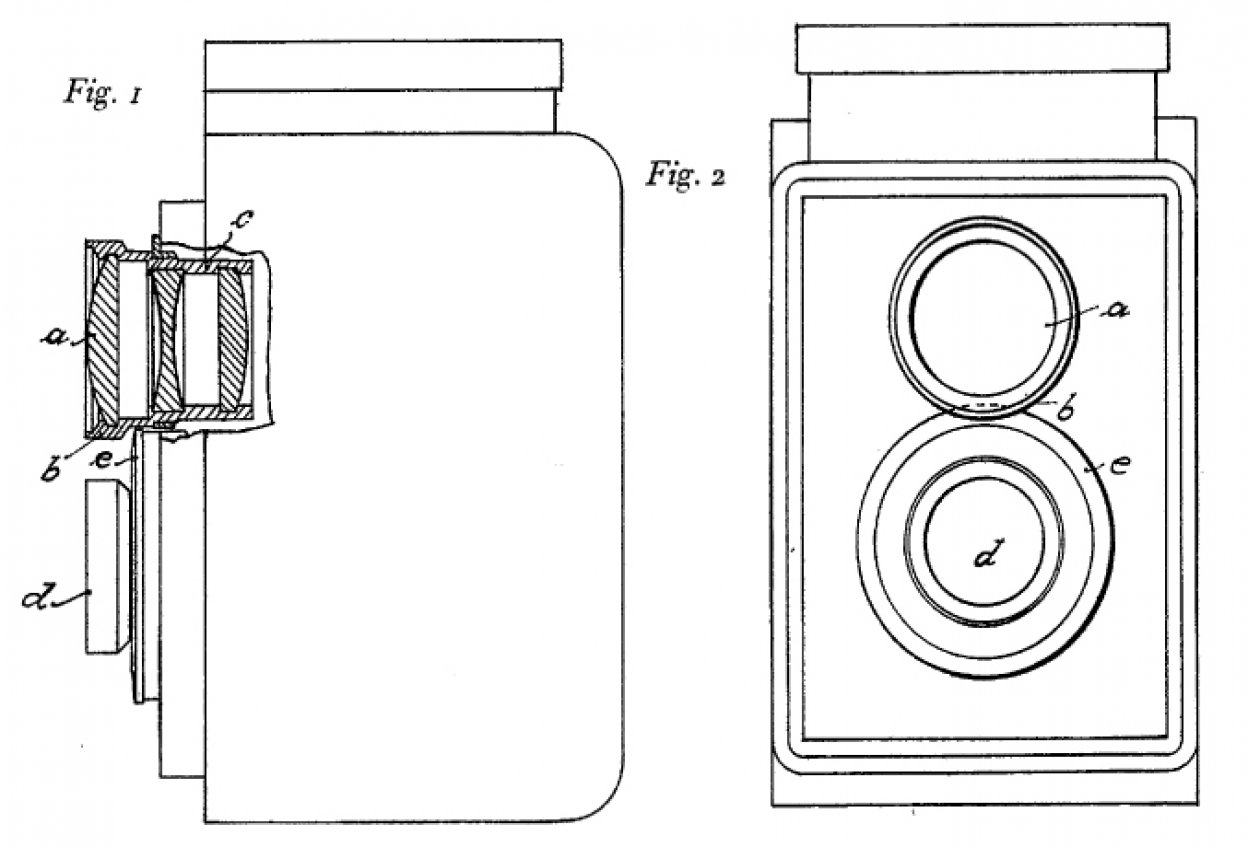

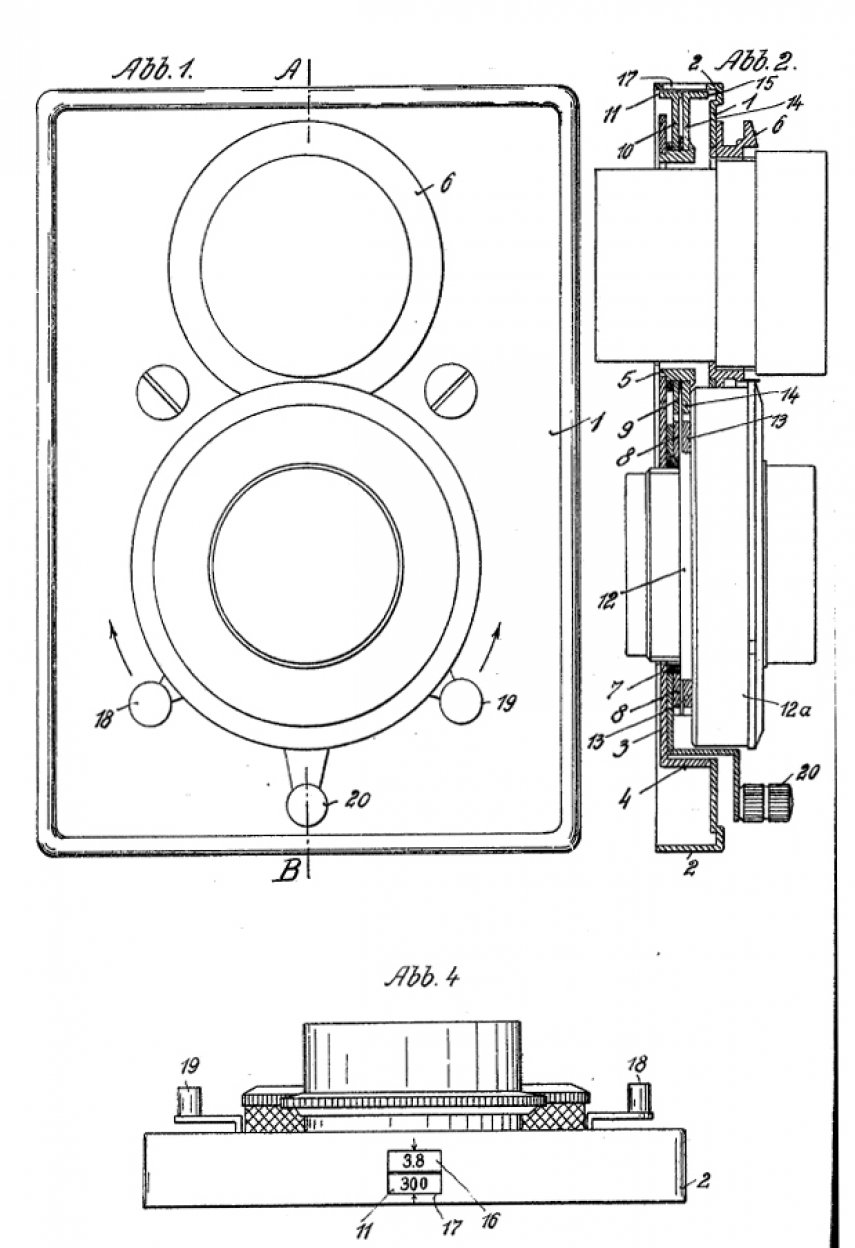

ステレオカメラ「ハイドスコープ」を製造していたが、二眼レフカメラの基本を網羅し他社の追随を許さないほどの数々の特許を取得して1929(昭和4)年に「ローライフレックス」(オリジナル)を製造した。

ローライフレックス オリジナル

ローライフレックス スタンダード

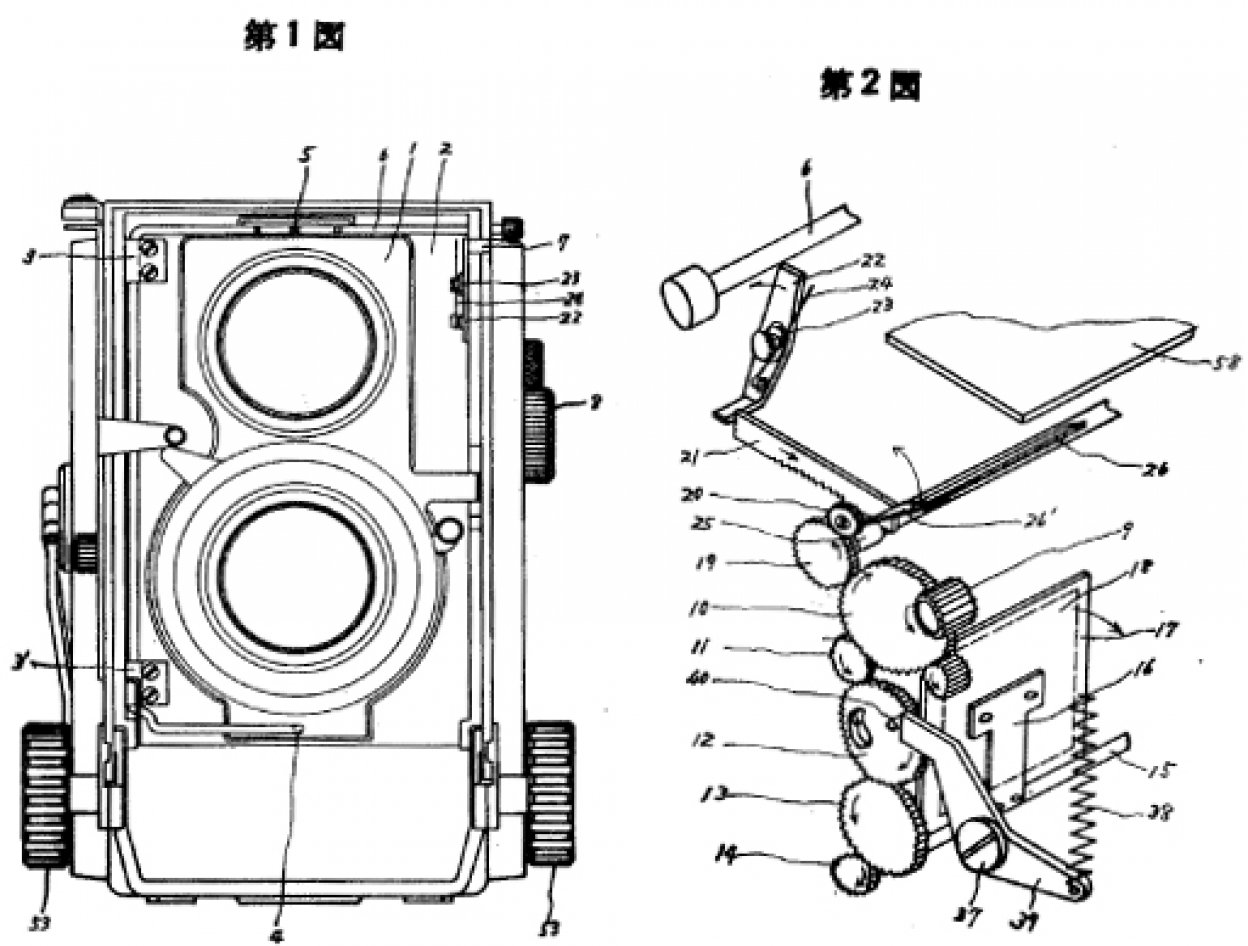

1931(昭和6)年ドイツ特許519590 “Vorrichtung zum Anzeigen der Blenden- und Geschwindigkeitseinstellung bei Kameras mit ueber der Aufnahmekamera angeordnetem und gemeinsam mit dieser einstellbarem Mattscheibensucher”(撮影カメラの上部に配置され、同時に調整可能なすりガラスのビューファインダーを備えたカメラの絞りと速度設定を表示するための装置)

1932(昭和7)年ドイツ特許542305 “Photographische Kammer mit einstellbarem Mattscheibensucher” (調整可能なすりガラスファインダーを備えた写真箱)

「オリジナル」型は117フィルムを使用して背面に設けた窓(赤窓)でフィルム送りを確認したが、1932(昭和7)年に発売した「スタンダード」型では120フィルム対応とした。しかし当時、60×90ミリの画面用だった120フィルムの裏紙には60×60ミリの画面サイズに対応するコマ番号が印刷されていなかった。それを1931(昭和6)年に127フィルムを使用する「4×4」型で達成していた、クランク操作によるフィルム自動巻止め機構を応用したことで「ローライフレックス」の実用性は一気に高まった。さらにフィルム装填を簡単にした「オートマット」型や1950(昭和25)年に登場した「2.8A」型に始まる開放口径値F2.8のレンズを装着したシリーズが登場して「ローライ」の人気は不動となり、1960(昭和35)年の「2.8F」型で最高潮に達した。

ローライフレックス 2.8A

ローライフレックス 2.8F

レンズ交換という課題

しかし唯一と言って良いほどの欠点はレンズ交換ができないことだった。「マグナー」や「デュオナー」などの補助レンズも準備されたが使いやすくはなかった。そこで1959(昭和34)年にゾナー135ミリF4を装着した「テレローライフレックス」、1961(昭和36)年にディスタゴン55ミリF4を装着した「ワイドアングルローライフレックス」を発売。レンズ性能の良さから一定の評価を得たが、撮影現場で使用する6×6センチ判のカメラはレンズ交換式の1956(昭和31)年の「マミヤフレックスCプロフェッショナル」や1957(昭和32)年の「ハッセルブラッド500C」に主流が移行した。

テレローライフレックス

ワイドアングルローライフレックス

マミヤフレックスCプロフェッショナル

マミヤフレックスCプロフェッショナル

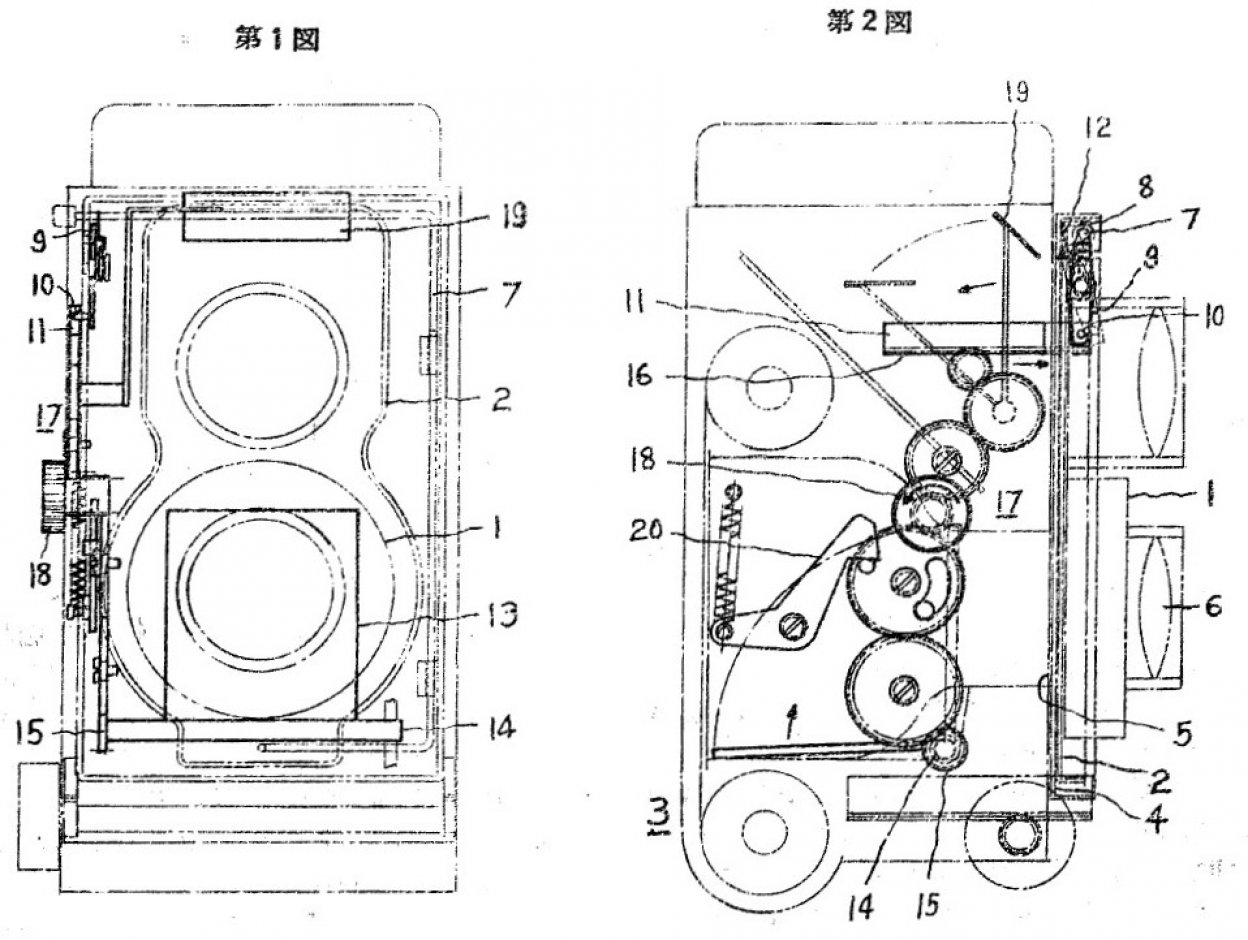

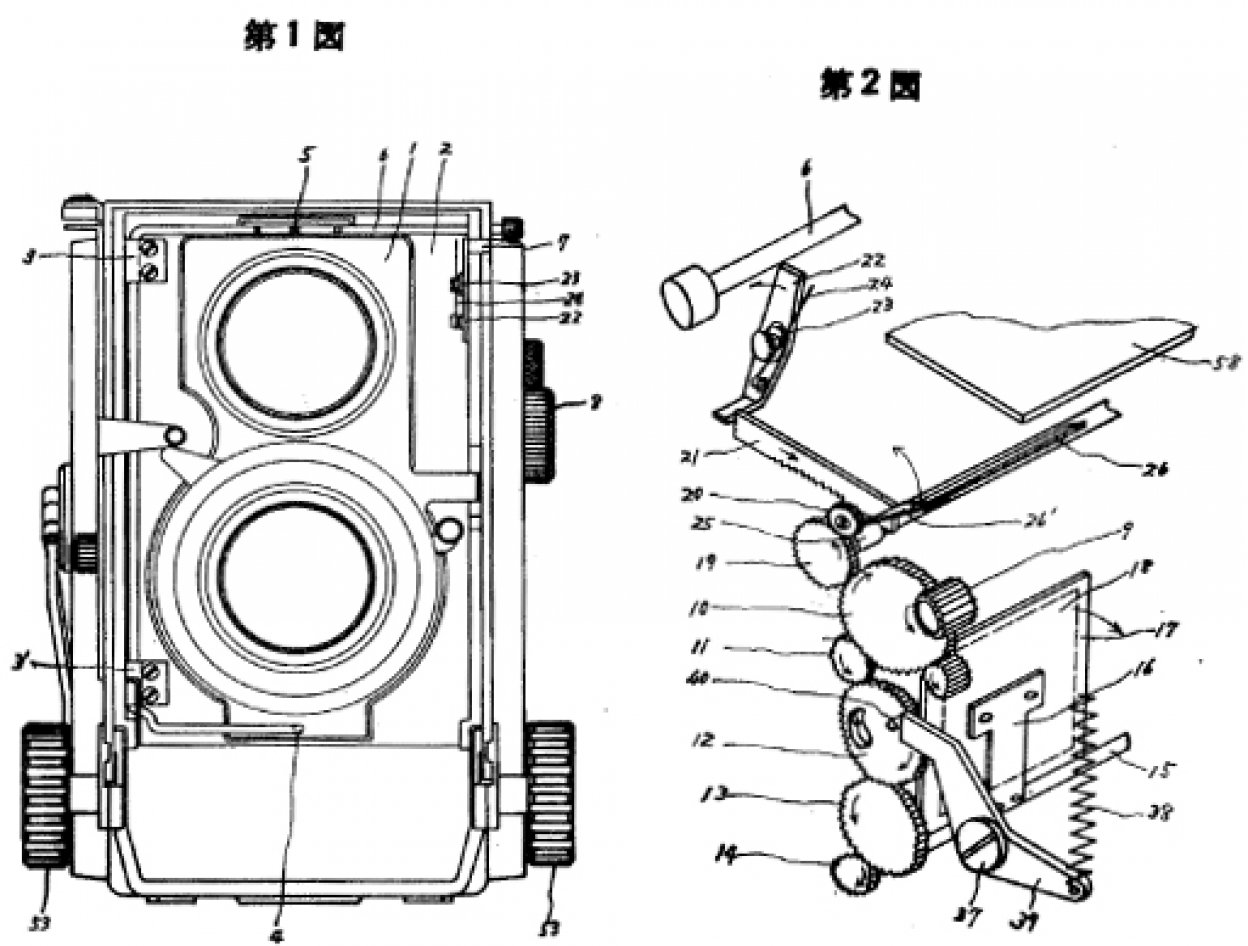

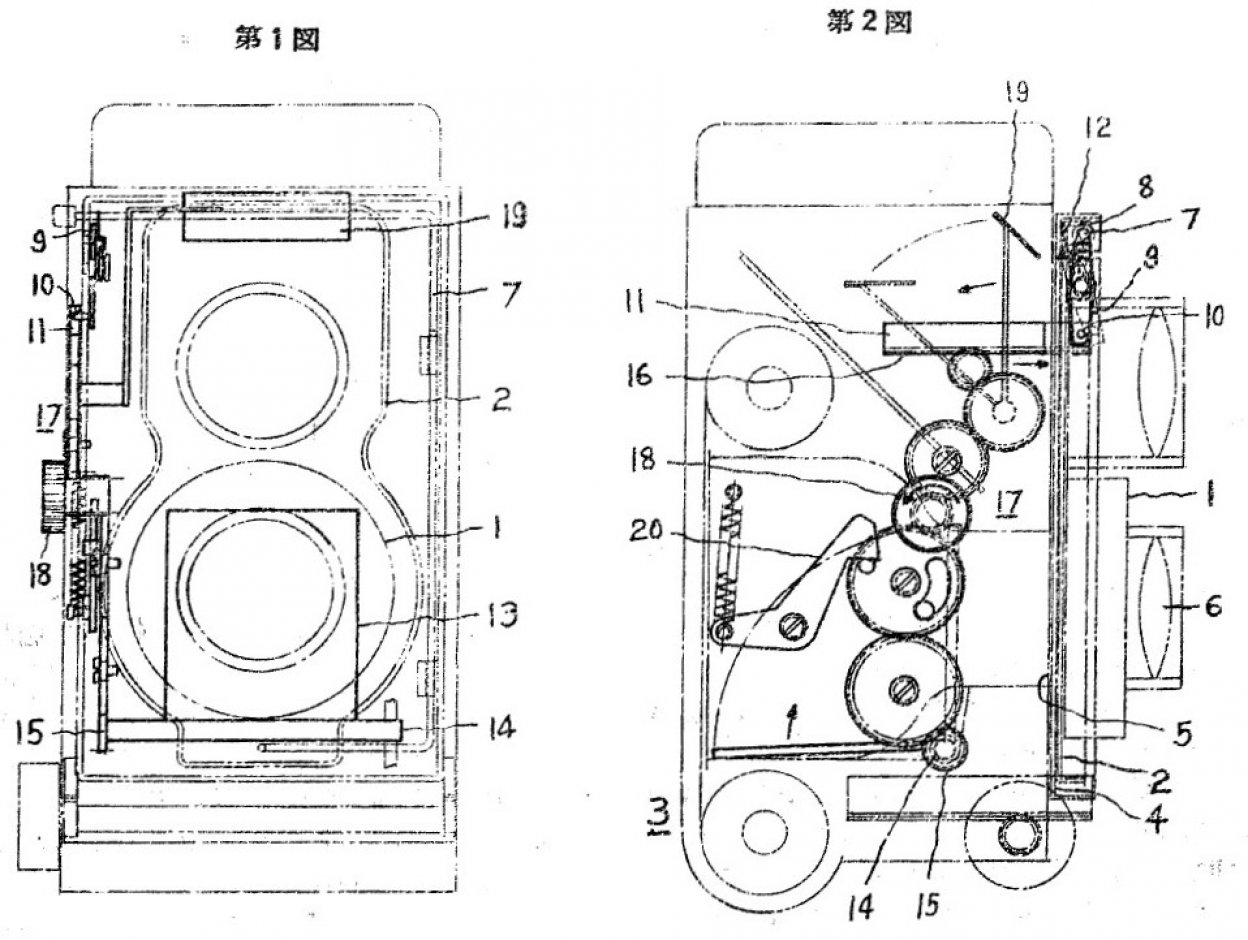

その「マミヤフレックスCプロフェッショナル」シリーズは、いくつかの二眼レフカメラで模索されていたレンズ交換について、レンズ交換時の安全装置、二眼レフカメラの欠点である視差(パララックス)を補正する機構について特許を取得した機構を装備し、見事に解決し実用性を持たせた。その交換レンズは当初は80ミリ、105ミリ、135ミリの3本だったが、のちに55ミリから250ミリまでに拡大。さらに蛇腹を使用したピント調節機構は近接撮影も可能とし守備範囲が広く、改良後継機が製造されてCシリーズは1994(平成6)年まで製造が継続した。

蛇腹を使用した焦点調節機構

1956(昭和31)年日本国特許:昭31-10183号「写真機におけるレンズ交換安全装置」

1964(昭和39)年日本国特許:昭39-20273号「レンズ交換可能な二眼レフレックスカメラの視度補正装置」

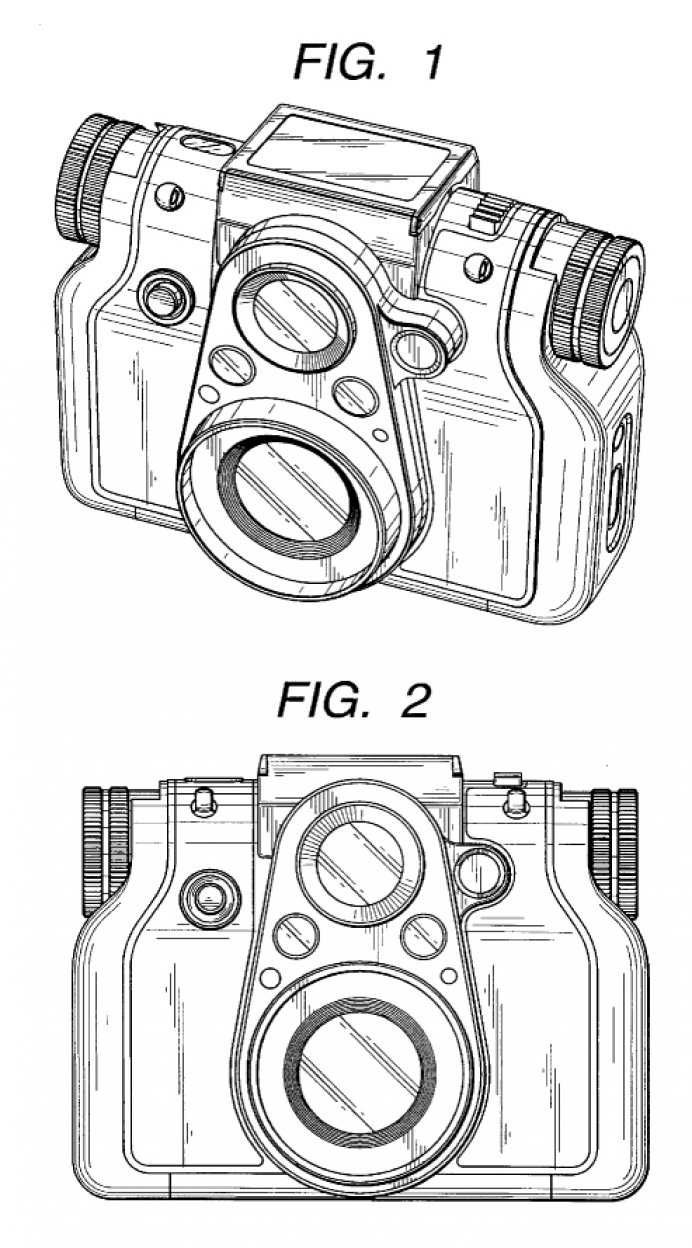

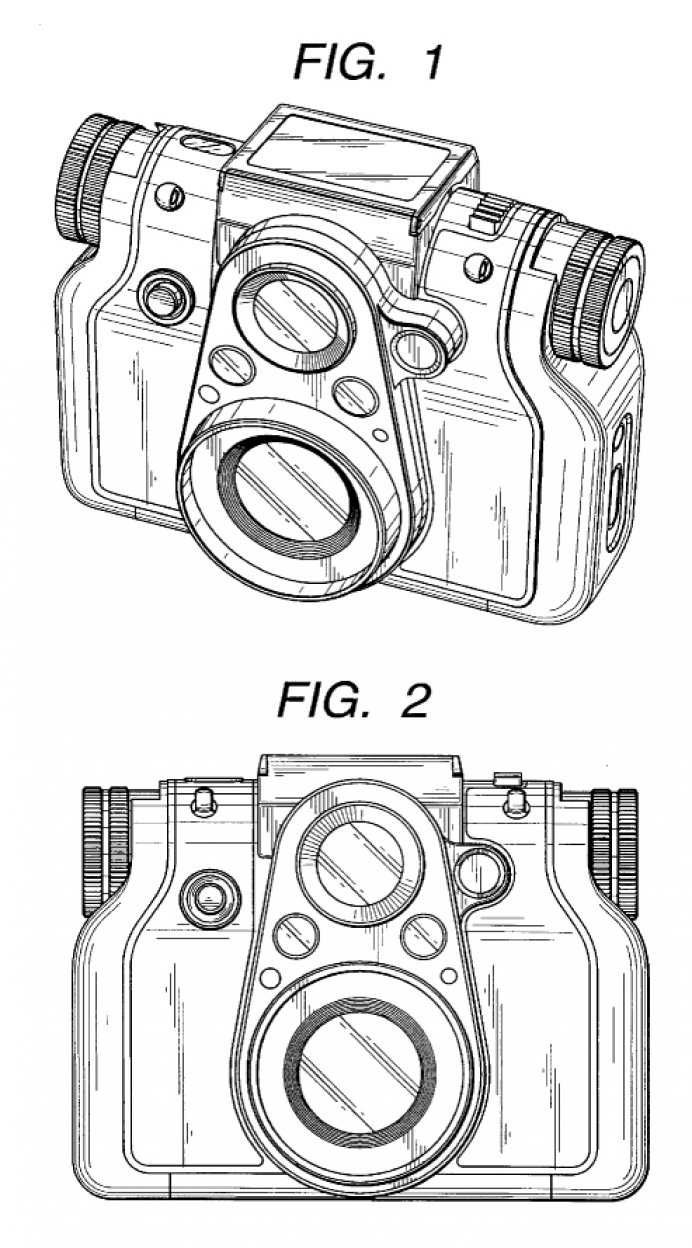

二眼レフカメラの特徴的な形状は多くの人々を魅了している。旭光学工業(のちのペンタックス)も2000(平成12)年にデザイン特許まで取得しつつも製品化されなかったことは惜しまれるが、2001(平成13)年にシャランからミノックスフィルムを使用する小型の「SHARAN-ローライフレックス2.8モデル」発売、それをもとに2004(平成16)年にデジタルカメラ「Rollei-ミニデジ」が発売された。

2000(平成12)年米国特許(デザイン)D421268号“Twin Lens Reflex Camera”

【いのくちるくすから一言】

小学校の卒業アルバム用顔写真を撮影するために来校したカメラマンが使用していたのが「マミヤフレックスC」型でした。すでに自宅にあった「リコーフレックス」で二眼レフカメラの存在を知っていましたが、その記憶もあって二眼レフカメラ、とくに「マミヤフレックスC」型には「古さ」ではなく「働くカメラ」や「寡黙さ」を感じています。

初めて手にした「ローライ」となる「ローライコードIII」は「よくできた二眼レフカメラ」という印象でしたが、「オートマット」型に到達した時には「納得」の一言でした。その後に「2.8B」型や「テレ」や「ワイド」といった各型を使用した時にも「納得」という言葉以外に思いつきませんでした。この3機種はレンズの性能に「納得」でしたが、「ローライフレックス」全機種のフィルム巻上げの滑らかさは、良質の自動車のドアの開閉、良質の腕時計のゼンマイの巻上に通じる滑らかさと言っても良く、適度な抵抗感を伴った感触で実に心地良いものです。さらにピント調節ノブ、レリーズボタンの感触。撮影に関係する一連の動作が一貫した感触で推移するのが私の中で「納得」という印象に繋がっているのだと考えています。

そして3.5系列は「精悍」で2.8系列は「美しい」のです。かといって単なる観賞用のカメラなのかというとさにあらず、現場で鍛えられた使用感を伴った「ローライ」は途端に雄々しくあります。近接撮影補助装置「ローライナー」を装着した「テレローライ」の姿も面白く、いずれのローライにもレンズフードは装着しておきたく、距離計連動機として使用できる「ローライメーター」は使うことはないかもしれないが手にしておきたい。そうした周辺機器の豊富さと興味深さと、装着した時の優美さもまた「ローライ」の魅力。さらに最近やっと、二眼レフカメラでありながら自動露出制御機構を装備。古典と先端が融合した「マジック」のレトロフューチャーな面白さに気が付いた次第です。

ローライメーター 2.8用(カメラに装着)と3.5用

ローライマジック

コンテンツ記事関連商品

Franke & Heidecke

中判カメラ

¥75,000

(有)藤井商店

Franke & Heidecke

中判カメラ

¥75,000

(有)藤井商店

ローライ

レンジファインダー

¥138,800

カメラのナニワ

井口留久寿(いのくちるくす) Inoctilux

本名は井口芳夫、1972(昭和47)年福岡市出身。日本大学芸術学部写真学科卒業後、財団法人日本写真機光学機器検査協会(現・日本カメラ財団)に就職し、同財団が運営する日本カメラ博物館の学芸員として勤務。カメラと時計の修理が趣味だが、その趣味をひと段落するため車を入手するも修理に追われ、資料と工具と部品が増えるばかり。

ウェブサイト:日本カメラ博物館

https://www.jcii-cameramuseum.jp/