写器のたしなみ

公開日:2025/10/07

強敵という名の友がいて ライカとコンタックス

Photo & Text:井口留久寿 (いのくちるくす) Inoctilux

ちょうど100年前の1925(大正14)年に「ライカI(A)」が発売された。その原型「ウルライカ」(Ur-Leica)は1914(大正3)年の製作なので、販売までずいぶん長い期間を要したことになる。これは第一次世界大戦でドイツが敗戦国となり、ドイツの国内産業は復興のために奔走。顕微鏡会社だったエルンスト・ライツ社も新規事業としてオスカー・バルナック(Oscar Barnack)が試作したカメラを「ライツのカメラ」こと「ライカ」として製品化して発売したためという。

これまで「ライカ」といえば三脚からの解放という点を含め「小型精密カメラの始祖」として定評があったが、現在では24×36ミリの撮影画面寸法を定着させた功績で「フルサイズの始祖」と言った方が通じやすいかもしれない。その「ライカ」の中でも1932(昭和7)年に発売された「II」型は重要な機種である。この「II」型はレンズ交換式で連動距離計を装備したことで「ライカを完成させた機種」であり、それ以降のすべての「ライカ」は「II」型の改良型ということもできるからである。

ライカI(A)

ライカII

その「II」型が発売された1932(昭和7)年にツァイス・イコンから「コンタックス」が発売された。これについて「ライカに対抗して製造」という記載を見ることがある。とくに日本では1935(昭和10)年にカール・ツアイス日本法人発行の『コンタツクス綜合型録兼仕様書』で佐和九郎が「コンタックス」の優位性を記したり、雑誌の「ライカとコンタツクスどちらが良いか」という記事に対し、ライカの輸入代理店であるシュミット商店が1936(昭和11)年に『降りかかる火の粉は払わねばならぬ』と題した小冊子を発行するなど、過熱した競争を根拠とすることも多い。

コンタックスI(初期型)

もっともエマヌエル・ゴルトベルグ(Emanuel Grigorijevitch Goldberg)およびハインツ・キュッペンベンダー(Heinz Kueppenbender)といった「コンタックス」の開発者たちも新分野の35ミリ小型精密カメラとなった「ライカ」を多少なり意識はしただろう。しかし、ツァイス・イコン社は1926(昭和元)年に当時の有力な写真関連企業だったイカ、エルネマン、ゲルツ、コンテッサ・ネッテルを合同して成立した巨大企業である。その各社の加工技術やシャッタ機構の経験を活用しつつ生産ラインを整理しながら、親会社のカール・ツァイス社製交換レンズを活用する新型カメラとして「コンタックス」を製品化したと考える方が正確に思える。

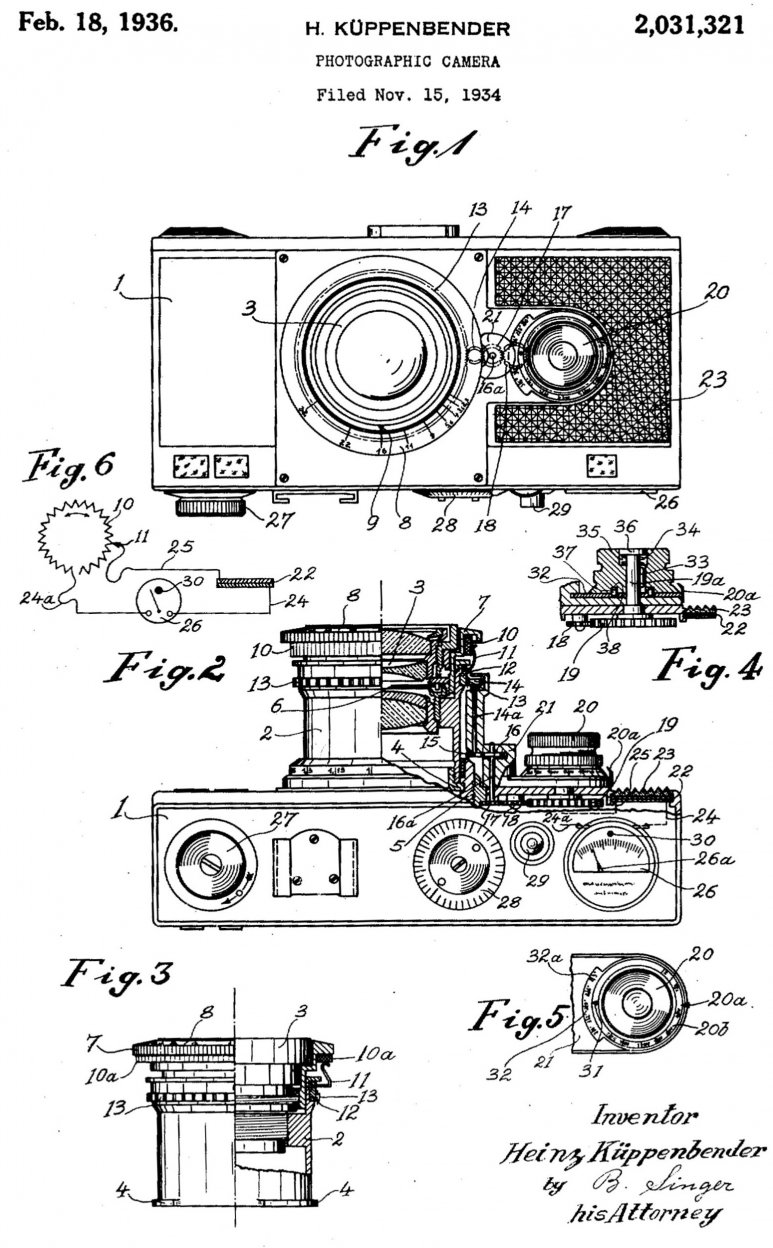

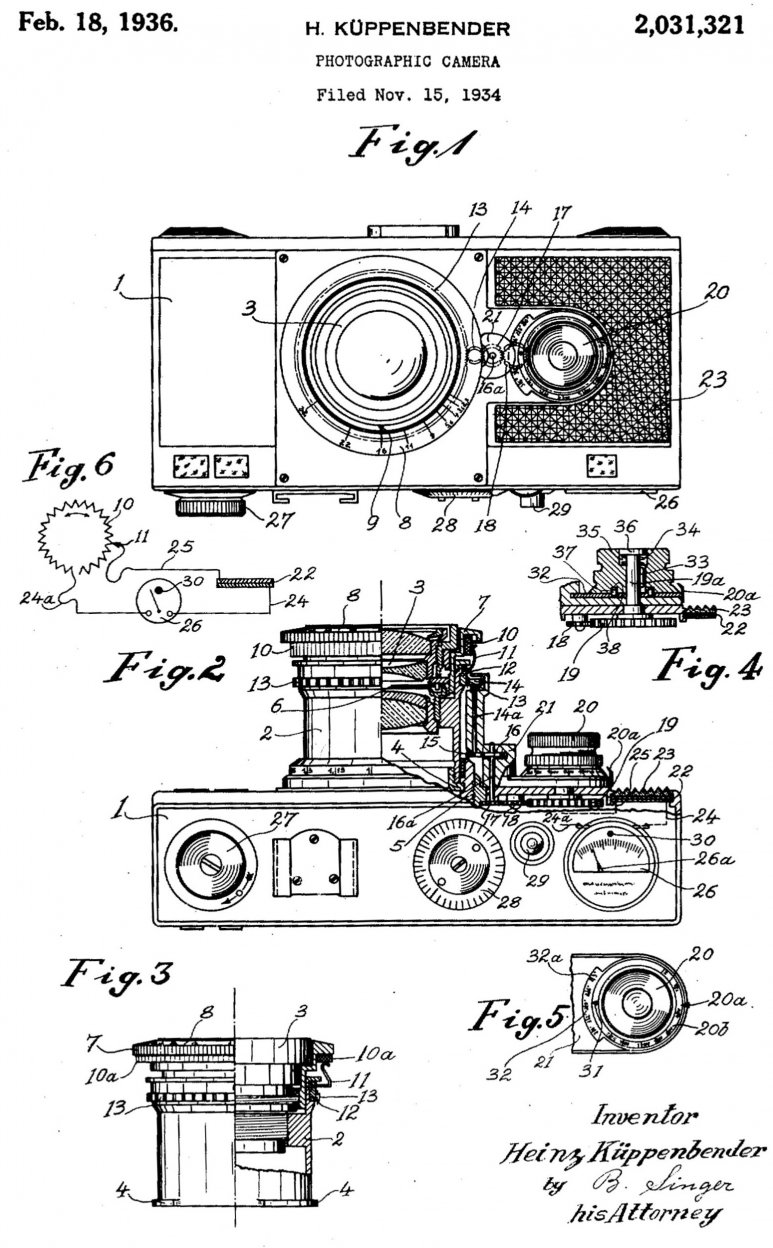

米国特許2031321号 “Photographic Camera” 「コンタックスI」の形状をしているが、露出計を内蔵。

距離計内に透視ファインダーを入れたが、これがライツの特許に抵触したため外側への配置に改められたと言われている。

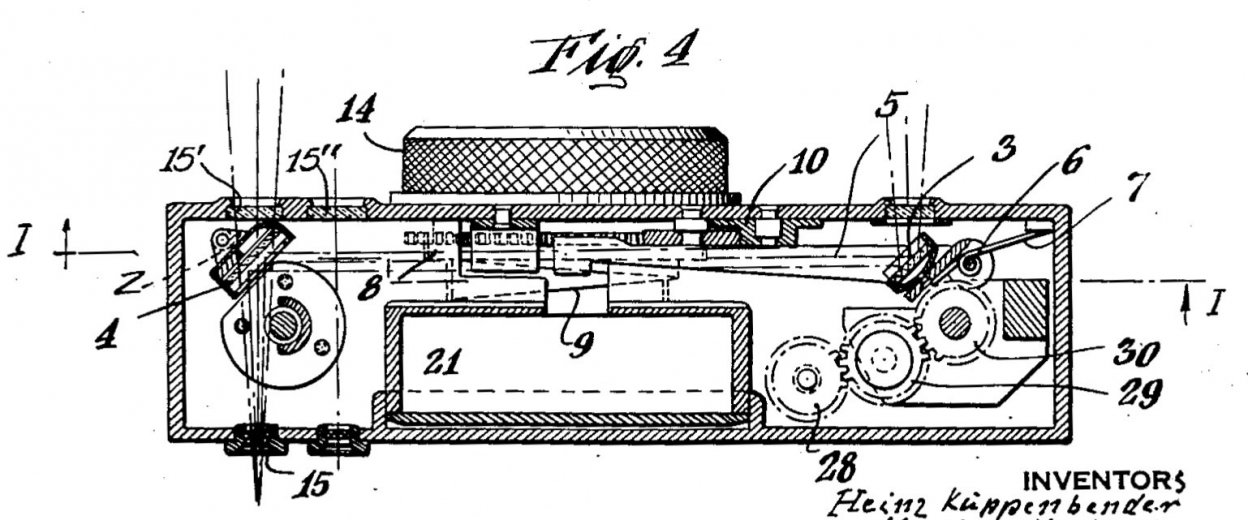

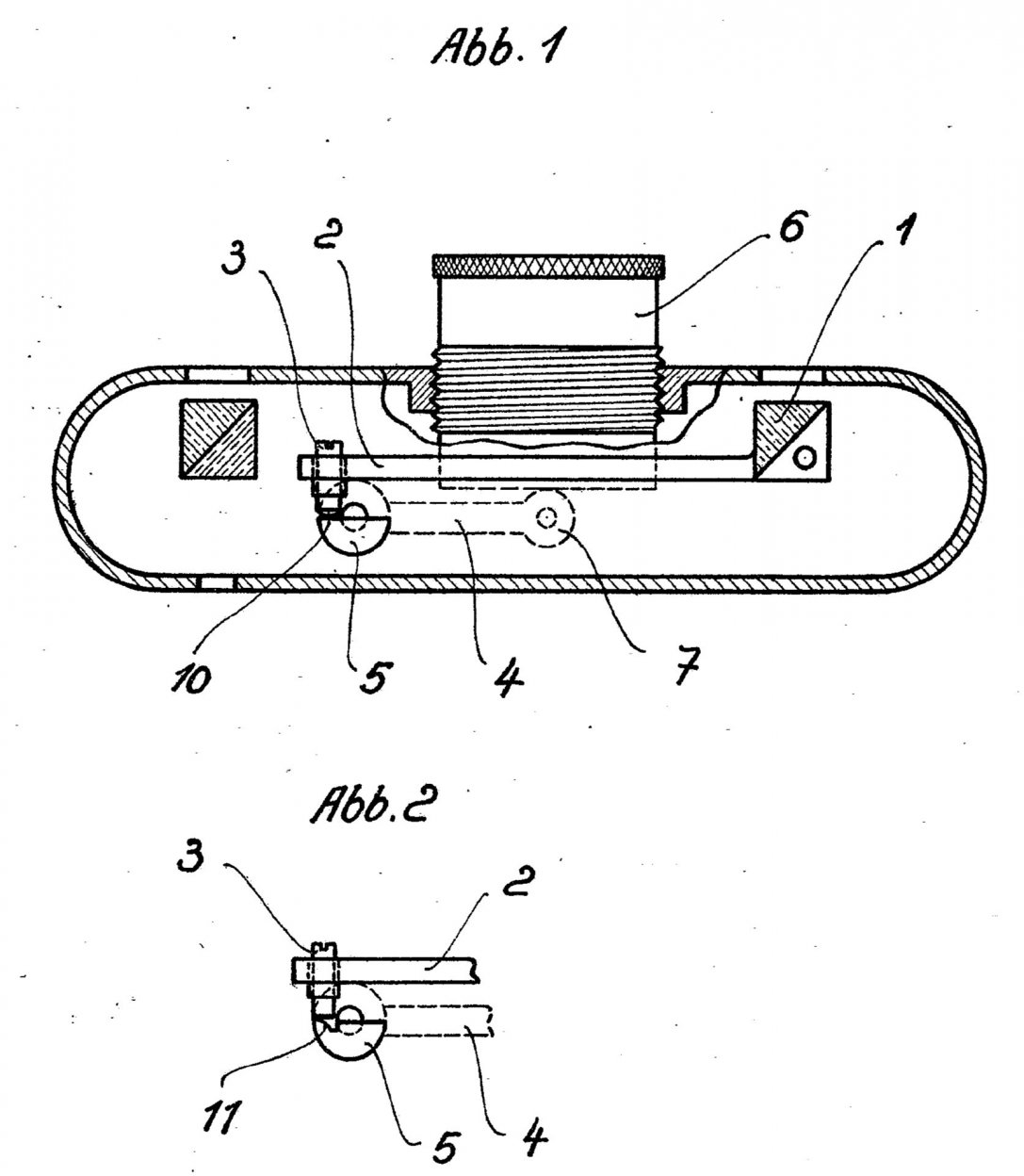

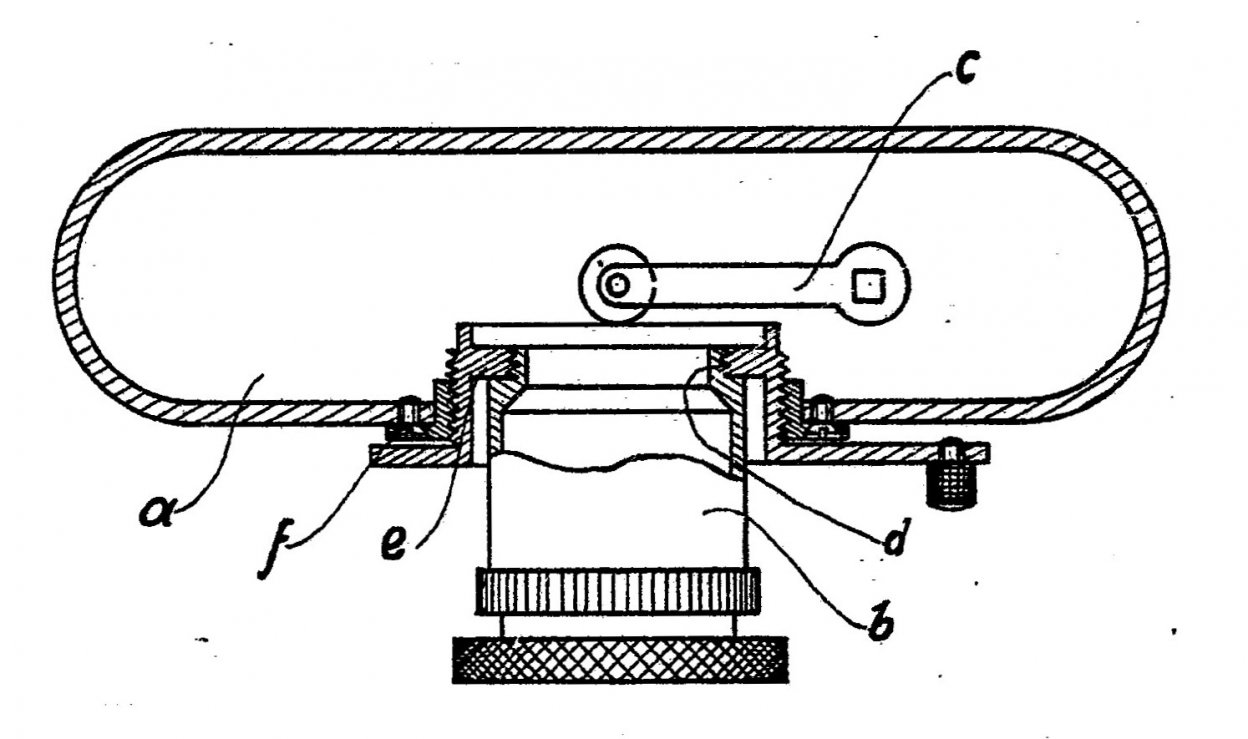

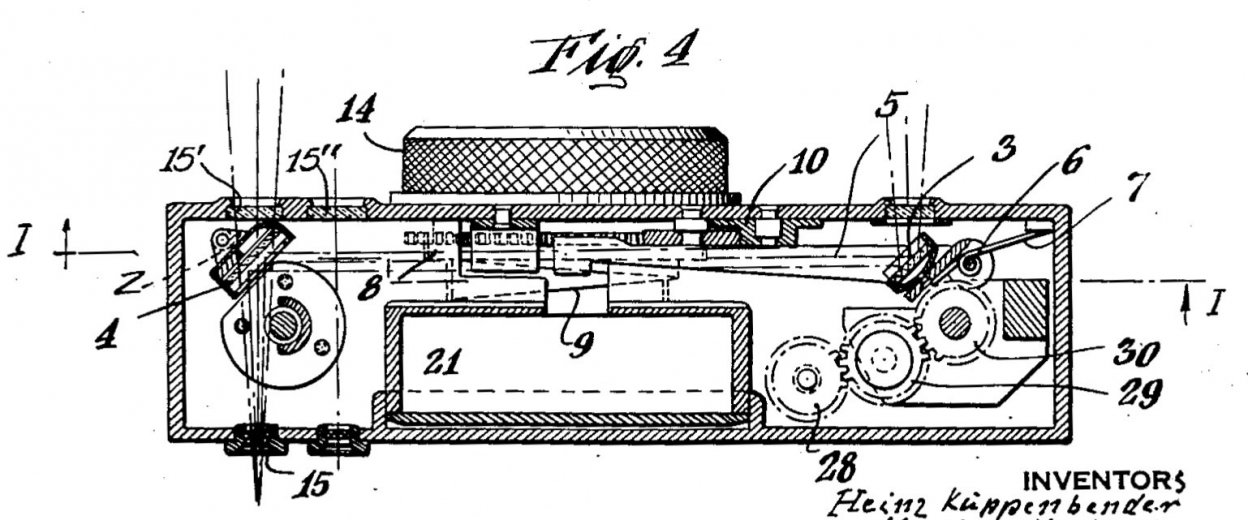

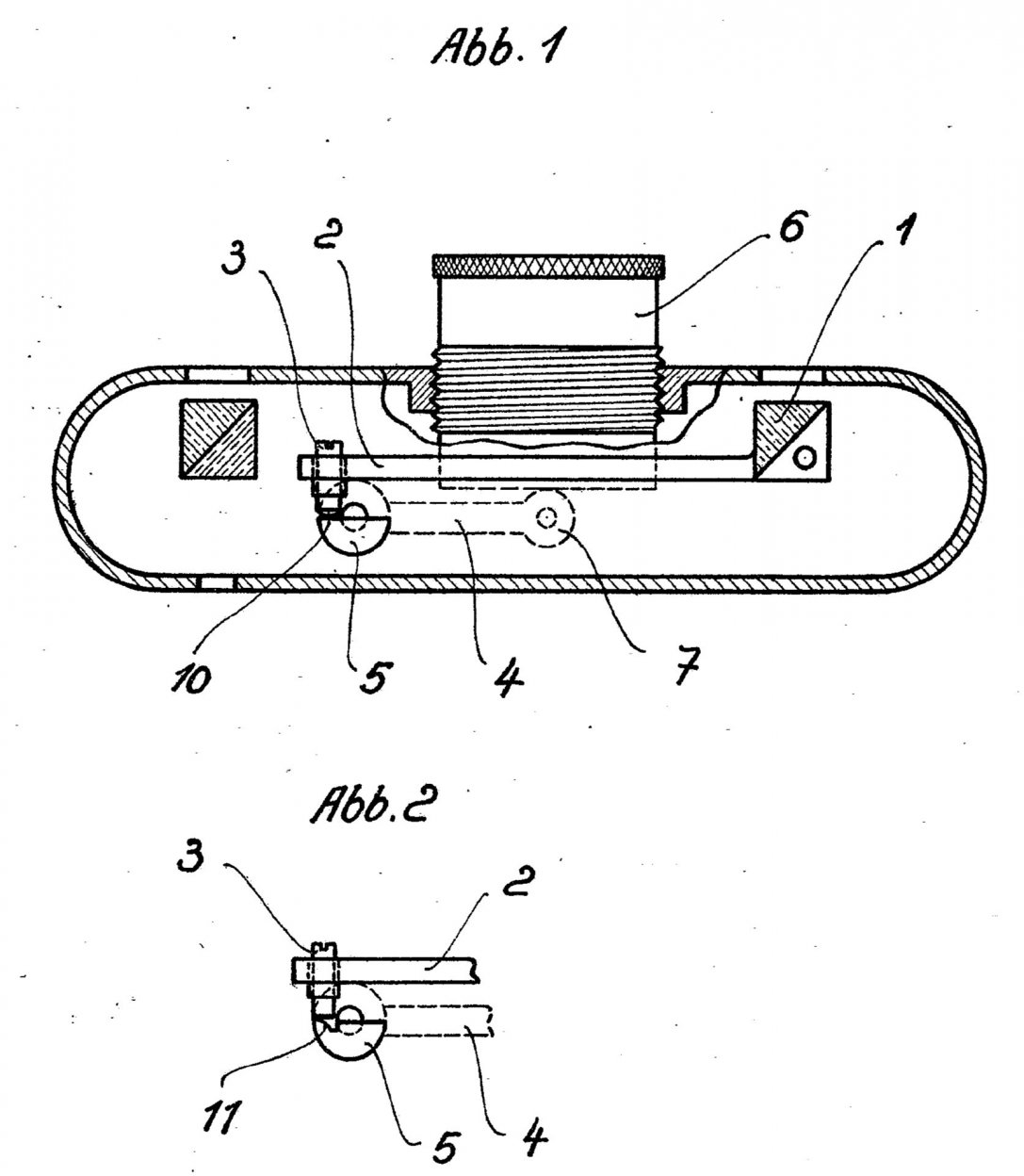

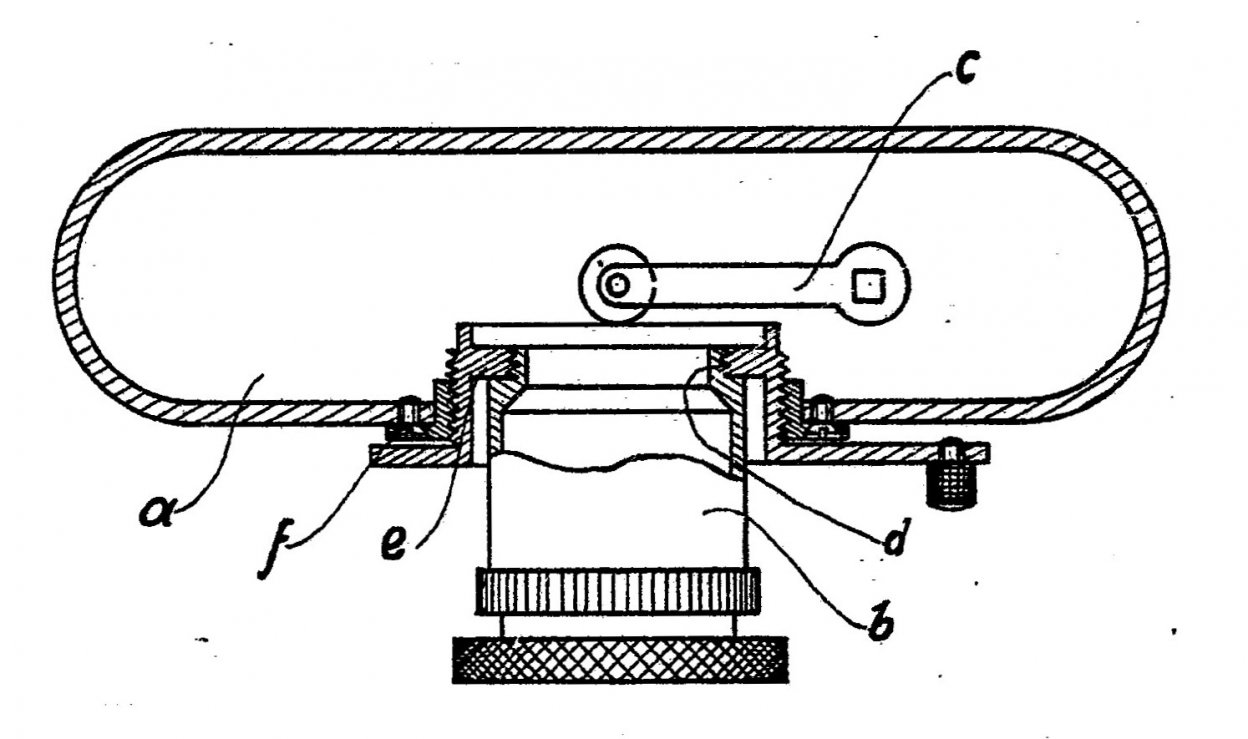

しかし、この配置はハインツ・キュッペンベンダー他が1931(昭和6)年に出願し1934(昭和9)年に取得した米国特許番号1,973,213号“Photograhic Camea With Finder”(左)でも触れられている。この透視ファインダーの配置変更は1934(昭和9)年に出願し1936(昭和11)年に取得した米国特許番号2,040,050号“Combined Photographic Camera And Distance Meter”(右)にあるように、棒プリズムを装備した距離計部の構造変更に伴うのが実際と考えられる。

しかし、この配置はハインツ・キュッペンベンダー他が1931(昭和6)年に出願し1934(昭和9)年に取得した米国特許番号1,973,213号“Photograhic Camea With Finder”(左)でも触れられている。この透視ファインダーの配置変更は1934(昭和9)年に出願し1936(昭和11)年に取得した米国特許番号2,040,050号“Combined Photographic Camera And Distance Meter”(右)にあるように、棒プリズムを装備した距離計部の構造変更に伴うのが実際と考えられる。

ドイツ特許589936号 “Kamera” 「ライカ」の距離計連動について。

ドイツ特許624499号 “Kamera” 「ライカ」の距離計連動について。

この「ライカ」と「コンタックス」は距離計連動式カメラの代名詞的存在として第二次世界大戦を挟んで世界中で人気を博し、ドイツ製カメラの黄金期を築き上げた。しかし「コンタックス」の名は1954(昭和29)年発売の「IIIA」(西独)と1957(昭和32)年の「FBM」(東独)を最後に1960年代に途絶える。それが1975(昭和50)年に日本製の一眼レフカメラとして復活したときには驚きをもって迎えられた。さらに1994(平成6)年に登場したレンズ交換式のオートフォーカス機「コンタックスG1」は新たな「ライカ」と「コンタックス」の時代を予感させた。結果的にここで生まれた「脱・一眼レフカメラ」ともいえる流れは現在のミラーレス機の隆盛に繋がるようにも思われる。

西ドイツの「コンタックス」最終となった「IIIA」型

東ドイツの「コンタックス」の最終機「FBM」は、この「FB」型の改良型。

コンタックスRTSから“Contax”ではなく“CONTAX”となった。

コンタックスG1

【いのくちるくすから一言】

こと「ライカ」については書くべきこと、書きたいことが多すぎて大変です。また、何を書いてもご注文をいただくであろうことも覚悟のうえですが、それほどに「愛好家」が多いといえます。かくいう私も使用者のひとりですが、終戦時に祖父が処分した「ライカ」への愛憎こもった感情が根底にあることから多少なり距離を置いて見られるのが救い(?)と思っています。それでも「ライカ」を使っている方の熱すぎる思いと、なぜか使ったことがない方からの酷評に閉口することがあるのは事実です。とはいえ「ライカ」を持っていれば他のカメラの動向を気にせず生活できるというのも事実。こうしたことを含めたすべてが「ライカを持つこと」なのだと思っています。

私の年代は一眼レフカメラの時代で、一眼レフカメラでは「ライカ」よりも「コンタックス」の方が、意欲的な機構とそれに比例した価格で話題でした。そんな「コンタックス」を大学の同級生が使用していたことは驚きでしたが、撮影結果でツァイスのレンズの性能に驚き、関心は確信に。そこからは「ライカ」より多少は求めやすかった各種距離計連動式「コンタックス」と東側の「S」系列のカメラとレンズを手にするようになりました。

それから時代は進み主要機材をデジタルに変更して「ライカSL601」を手にしたときのこと、機構はもちろん大きさも重さもまるで異なるのに自然に手になじんだことは意外でした。その原因は、グリップの曲率と大きさが従来の「ライカ」と近似していたことでした。そこに戦前の「コンタックス」用レンズを装着すると、現代的なレンズに引けを取らない「本当のピント」が得られることに驚き、私にとって「ライカ・コンタックスの時代」が再訪することになりました。コンテンツ記事関連商品ライカ

レンジファインダー

¥119,000

サイトウカメラ

コンタックス

コンパクト・その他

¥69,800

カメラのナニワ

井口留久寿(いのくちるくす) Inoctilux

本名は井口芳夫、1972(昭和47)年福岡市出身。日本大学芸術学部写真学科卒業後、財団法人日本写真機光学機器検査協会(現・日本カメラ財団)に就職し、同財団が運営する日本カメラ博物館の学芸員として勤務。カメラと時計の修理が趣味だが、その趣味をひと段落するため車を入手するも修理に追われ、資料と工具と部品が増えるばかり。

ウェブサイト:日本カメラ博物館

https://www.jcii-cameramuseum.jp/