新製品レビュー

公開日:2024/08/19

ハーフサイズフィルムカメラ「PENTAX 17」

Photo & Text 鹿野貴司

開発発表からずっと気になっていたリコーイメージングの「PENTAX 17」をお借りすることができた。すでに購入している方も多いと思うが、いろいろ深堀りしていこうと思う。

開発発表からずっと気になっていたリコーイメージングの「PENTAX 17」をお借りすることができた。すでに購入している方も多いと思うが、いろいろ深堀りしていこうと思う。

実をいうと、僕はとんでもない価格で発売されるのではないかと危惧していた。僕が調べた限り、ペンタックスの人気を博した代表的なフィルムカメラと言えば、1997年に「PENTAX 645N」を発売、翌1998年に「PENTAX 67II」。1999年に「PENTAX MZ-7」、2001年に「PENTAX 645II」「PENTAX MZ-S」、そして、2003年の「PENTAX*ist」が最後のフィルムカメラとなる。

合併先のリコーに範囲を広げても、名称変更を除けば2001年の「MF-1」「GR1v」が最後のフィルムカメラだ。同じカメラといってもデジタルとはまったく違う知見や技術、部品(とその供給元)が必要なはずで、つくりによっては20〜30万円という価格もありうるのだ。

そこをメーカー直販価格8万8000円と、安くはないものの現実的な価格で売り出してきた。箱から中身を取り出すと想像以上に軽く、うーん、8万8000円だとこうなるのか…というのがまず第一印象。ハーフサイズカメラといえば60〜70年代の製品が多く、金属製でサイズのわりに重量感がある。それがある種の悦びなのだが、本機を使っていくうちにこの軽さも悪くないなと思った。*2024年8月20日 ペンタックスのフィルムカメラの発売年と機種名に関する原稿に誤りがあったので修正いたしました。お詫びして訂正いたします。

僕が写真に目覚めた80年代なかば、一般家庭にあるカメラといえば、プラスチック製のコンパクトカメラだった。みんなそれを大事に使っていたし、子供の頃の僕も親から借りて、魔法の道具を手に入れたような気分になった。本機にもどこか魔法の道具めいたところがある。

魔法の道具を売っていそうなお店。細部までくっきり描写されている。

魔法の道具を売っていそうなお店。細部までくっきり描写されている。

PENTAX 17 (以下、共通)

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 連写ができない手動巻き上げだが、そのぶん獲物を狙うようなドキドキ感やおもしろさがある。

連写ができない手動巻き上げだが、そのぶん獲物を狙うようなドキドキ感やおもしろさがある。

コダック PORTRA 400その本機の何よりの特徴は、ハーフサイズを採用したことだ。開発計画時にその話を聞いたときは耳を疑ったが、実際に撮影をしてその判断が賢いことを実感した。まずフィルムを買おうと大手カメラ量販店へ行くと、購入できるのは1種類につき1人1本まで。しかもカラーネガの安い銘柄でも1本1500円ほどするのだ。その状況を考慮すれば、倍の枚数が撮れるハーフサイズを採用するのは必然ともいえる。また36枚撮りを装填すれば72枚撮れる点は、残り枚数やフィルム交換をあまり意識せず、撮影に没頭できるメリットもある。これは僕が36枚撮りや、中判の12枚撮りに慣れているせいかもしれないが、72枚を撮りきると「たくさん撮ったなぁ」という満足感もあった。

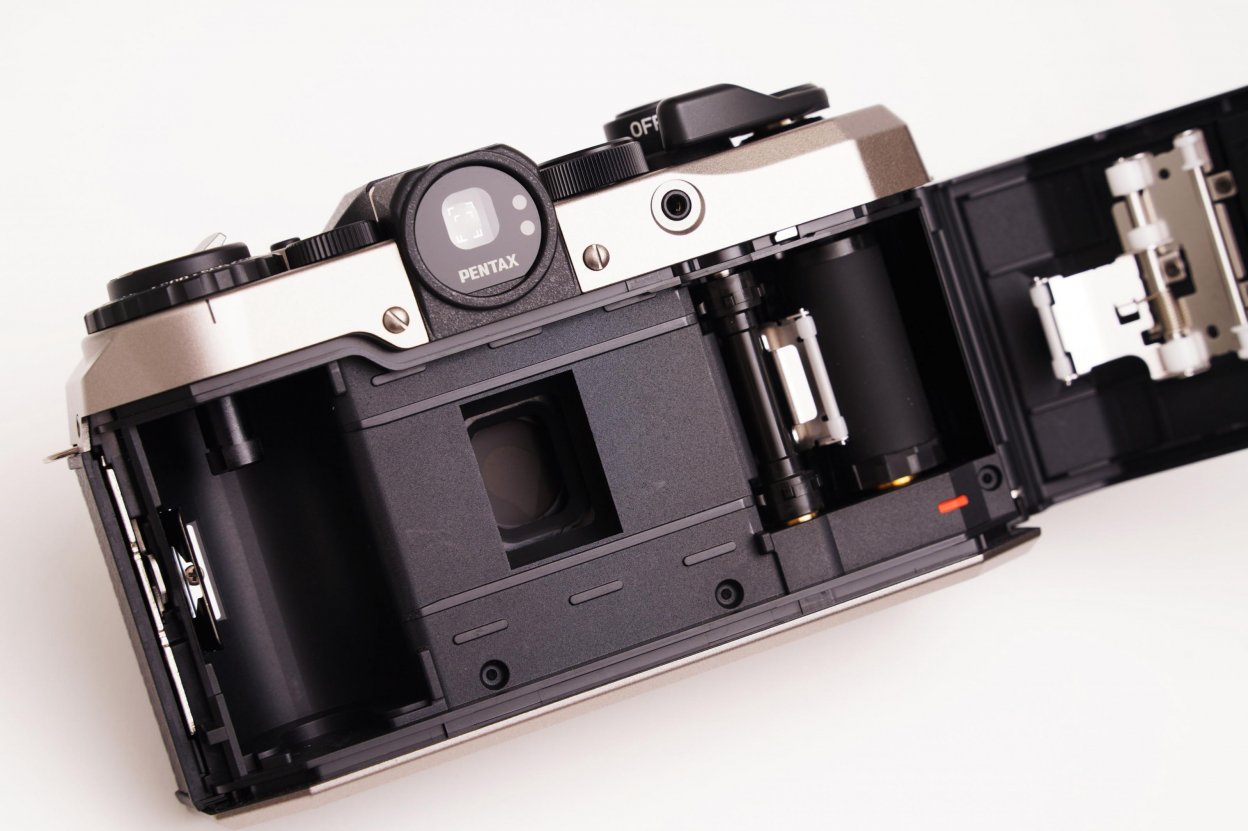

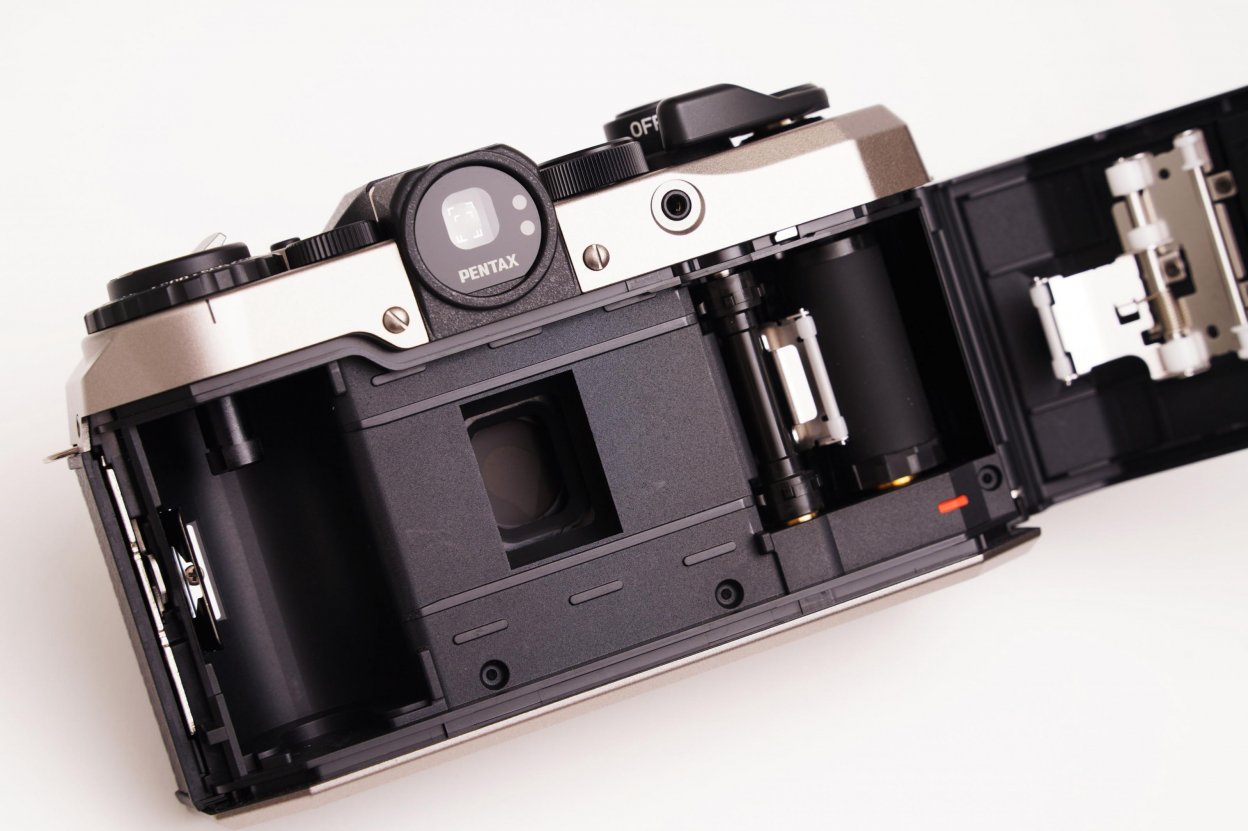

フィルム装填はいたって簡単。ガイドラインまで先端を伸ばし、裏蓋を閉じるだけ。あとはカウンター「1」まで何枚か空シャッターを切る。

フィルム装填はいたって簡単。ガイドラインまで先端を伸ばし、裏蓋を閉じるだけ。あとはカウンター「1」まで何枚か空シャッターを切る。 フィルムカウンターはちょっと見づらい。ここに仕掛けが欲しかった気もするが、72までカウントするとなると難しいのか。レビューにあたって掲載用のデジタル画像をどう作成するか悩んだが、近所にフィルムのDPE専門店があり、現像と同時にデータをCDに焼いてもらった。同時プリントの元データとなるものだけあって、色調もニュートラルでSNSなどの使用なら不満はないだろう。というわけで今回はそのデータをそのまま掲載している。フィルム代と現像代で1本あたり2500円ほど。1コマあたり約35円で、かつて町の写真屋さんで同時プリントを頼めば、サービス判1枚が30円くらいしたことを考えれば、今このランニングコストでフィルムが楽しめるのはありがたい。

フィルムカウンターはちょっと見づらい。ここに仕掛けが欲しかった気もするが、72までカウントするとなると難しいのか。レビューにあたって掲載用のデジタル画像をどう作成するか悩んだが、近所にフィルムのDPE専門店があり、現像と同時にデータをCDに焼いてもらった。同時プリントの元データとなるものだけあって、色調もニュートラルでSNSなどの使用なら不満はないだろう。というわけで今回はそのデータをそのまま掲載している。フィルム代と現像代で1本あたり2500円ほど。1コマあたり約35円で、かつて町の写真屋さんで同時プリントを頼めば、サービス判1枚が30円くらいしたことを考えれば、今このランニングコストでフィルムが楽しめるのはありがたい。

利用したのは「イエロージャケット門前仲町店」。カラーネガフィルムの現像は30分、

スキャン画像のCD書き込みまでお願いしても1時間半で仕上げてくれる。スキャン画像の画質はご覧の通り良好で、ハーフでも1コマずつスキャンしてもらえる。

こんな光と影が入り交じる場面は、フィルムの適度な柔らかさが生きてくる。

こんな光と影が入り交じる場面は、フィルムの適度な柔らかさが生きてくる。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 ファインダー越しに飛び立つ鳥が見えたので、エイッとシャッターを切った。レスポンスがいいのか、狙い通りその姿が写っていた。

ファインダー越しに飛び立つ鳥が見えたので、エイッとシャッターを切った。レスポンスがいいのか、狙い通りその姿が写っていた。

フジカラー100 レンズのヌケがよく、シャープなことを実感した一枚。60〜70年代の中古カメラではなかなか得られない描写だ。

レンズのヌケがよく、シャープなことを実感した一枚。60〜70年代の中古カメラではなかなか得られない描写だ。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 レトロな建物を撮ると、一気に70年代っぽい写真になる。

レトロな建物を撮ると、一気に70年代っぽい写真になる。

そういえばインスタのフィルターにもこんな調子のものがあったような。

フジカラー100

ハーフサイズカメラということで、ふつうに構えれば縦位置になるのも本機の特色。当然ファインダーも縦位置だ。もっともスマホカメラは縦位置がデフォルトで、TikTokなどに慣れ親しんでいる世代には横位置よりなじみやすいかもしれない。僕個人はハーフサイズも含めていろいろなフォーマットのカメラを使ってきたせいか、とくに違和感は感じなかった。また90度回転しても構えやすいので、横位置を撮るのも苦ではない。

またハーフサイズでは仕上がりのプリントやデータが、高い拡大率ゆえフィルムの粒状感が強く現れる。これがデジカメにはないローファイなトーンとなるが、一方で本機の描写そのものは極めてシャープ。25mmF3.5(フルサイズ換算37mm相当)のレンズは精度が高く、また最新のHDコーティングにより逆光にも強い。甘さやフレアを期待する人には物足りないかもしれないが、リアルタイムで結果を確認できない以上、しっかり写ることを優先したのだろう。そのあたりの不満が集まれば、ひょっとするとsmc PENTAX-FA 50mmF1.4 Classicのように、フレア発生を狙った旧コーティング仕様が登場するかもしれない。

ド逆光だが、簡易スキャンでもハイライトからシャドウまでよく粘っている。モノクロのプリントであればもっと階調は出るはず。恐るべしレンズ性能だ。

ド逆光だが、簡易スキャンでもハイライトからシャドウまでよく粘っている。モノクロのプリントであればもっと階調は出るはず。恐るべしレンズ性能だ。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 こんな錆びた風景は、ハーフサイズの粗さが生きてくる。

こんな錆びた風景は、ハーフサイズの粗さが生きてくる。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400

ピントは60〜70年代のハーフサイズカメラの多くがそうであったように、目測&手動のゾーンフォーカス。レンズ上部に距離感を示すアイコンと、前面にメートルとフィートのインデックスが刻まれており、ステップは0.25m、0.5m、1.2m、1.7m、3m、無限遠の6段階と細かい。

ピントは60〜70年代のハーフサイズカメラの多くがそうであったように、目測&手動のゾーンフォーカス。レンズ上部に距離感を示すアイコンと、前面にメートルとフィートのインデックスが刻まれており、ステップは0.25m、0.5m、1.2m、1.7m、3m、無限遠の6段階と細かい。

ファインダーをのぞくと下にアイコンが表示され、のぞきながらピントを調節することもできる。撮影範囲を示すフレームは上に2つ連なっているが、外側が遠距離、内側が近距離。目測で距離をつかむのは多少慣れが必要だが、実は付属のストラップの長さが約25cm。つまり最短撮影距離の0.25mと同じで、メジャーの代わりになる。僕はこれを忘れて私物のストラップを着けてしまい、近接撮影ではピンボケを量産してしまった。本機を購入したらこだわりのストラップを着けたい人も多いだろうが、そのときは模様などを目印にして25cmを測れるようにしておくといいだろう。

お気に入りの町中華の炒飯。0.25mだとやはり被写界深度はかなり浅い。

お気に入りの町中華の炒飯。0.25mだとやはり被写界深度はかなり浅い。

コダック PORTRA 400 たんたんタヌキは0.5m。もちろん目測だけど、ちゃんと瞳にピントが合った。

たんたんタヌキは0.5m。もちろん目測だけど、ちゃんと瞳にピントが合った。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 そしてこれは1.2m。いい光があればハーフサイズでも質感を美しく再現できる。

そしてこれは1.2m。いい光があればハーフサイズでも質感を美しく再現できる。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 焦点距離25mmはフルサイズ換算で37mm相当。人物や街角でのスナップに使いやすい。

焦点距離25mmはフルサイズ換算で37mm相当。人物や街角でのスナップに使いやすい。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 4000.5mは僕の場合、腕を伸ばして届く位置よりやや手前となり、それを目安に撮ってほぼピントが合った。1.2mは被写体が人物であればの話だが、こちらと相手がそれぞれ腕を伸ばして、手が触れ合うくらいの距離。1.7mは成人男性の身長くらいで、3mはその2倍弱。そうやって感覚をつかめば、目測にも慣れると思う。実際のところハーフサイズは被写界深度も深いので、1.7m〜無限遠では神経質になる必要はないだろう。ちなみにこのゾーンフォーカス、レンズが連動して機械的に動くわけではなく、シャッターと同時にモーターで駆動する。

軍艦部にはシャッターや巻き上げレバーと並んでモードダイヤルがある。まず差異に注意したいのがパンフォーカス=ゾーンフォーカスが無効になる「AUTO」と、ゾーンフォーカスが駆動する「P」だ。「AUTO」なら距離は意識しなくていいという親切設計なのだろうが、僕は当初その違いがわからず(というか、よもやゾーンフォーカスが無効になるとは思わず)、一生懸命距離を合わせながら「AUTO」で撮影していた。「AUTO」って必要かなぁ…というのが個人的感想だ。

さらに絞りをなるべく開けて、背景をボカすという「BOKEH(絞り開放優先)」もあるが、シャッター速度が最高1/350秒では効果が限られると思う(40.5mm径のNDフィルターがあれば話は別だが)。また「低速シャッター」や「B(バルブ)」など、必要性がよくわからないモードも。まあ「B」はあってもいいかもしれないけど、ギミックとしてモードダイヤルを設けるため、無理やりモードをひねり出した感もある。そういえばペンタックスってデジタル一眼レフでもダイヤル付けるの好きだし(笑)。

かき氷を夢中でかぶりつく息子を、たしかこれは「BOKEH」で撮ったと思う。

かき氷を夢中でかぶりつく息子を、たしかこれは「BOKEH」で撮ったと思う。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 これはたしか「AUTO」。当たり前だけどExifなんて残らないので、データがあやふやですみません。

これはたしか「AUTO」。当たり前だけどExifなんて残らないので、データがあやふやですみません。

フジカラー100またこのモードダイヤルがクリックはあるものの、動きが軽くて意図しない位置に動いていたことも多かった。これがモードを切り替える必要なんてある? と思った原因でもあるのだが、厄介なのはストロボ発光もモードダイヤルで選ぶ仕様なこと。意図せず発光してしまうことが何度かあった。ストロボのオンオフスイッチは別に設けて、小さくて操作しにくい露出補正ダイヤルをここに割り当ててくれればよかったと思う。

ロック機構付きのISO感度ダイヤル。往年の一眼レフのように、これと露出補正ダイヤルを同軸でまとめてもかっこよかった気がする。いろいろ不満も述べてしまったが、どんなに難しい場面もカメラ任せで撮れるようになった今、ゼロからフィルムカメラを商品化した意欲というか、どうかしているところ(褒め言葉)は素直に評価したい。中古カメラ店にいけば金属製のハーフサイズカメラが、良品でも1〜2万円で購入できる。ただたとえ整備済でも長く使える保証はなく、メーカー保証付きの新品という選択肢が生まれたのは大きなことだ。

ロック機構付きのISO感度ダイヤル。往年の一眼レフのように、これと露出補正ダイヤルを同軸でまとめてもかっこよかった気がする。いろいろ不満も述べてしまったが、どんなに難しい場面もカメラ任せで撮れるようになった今、ゼロからフィルムカメラを商品化した意欲というか、どうかしているところ(褒め言葉)は素直に評価したい。中古カメラ店にいけば金属製のハーフサイズカメラが、良品でも1〜2万円で購入できる。ただたとえ整備済でも長く使える保証はなく、メーカー保証付きの新品という選択肢が生まれたのは大きなことだ。

鋭い方はお気づきかもしれないが、本機はハーフサイズカメラにもかかわらず、フィルムが通る部分はフルサイズ分の長さがある。これはファインダーとレンズ周りをフルサイズ仕様にした「PENTAX 36」がいずれ発売されるのだろう……と僕は勝手に予想している。

再度親バカで失礼。光の乏しい状況はカラーネガフィルムが苦手とするところだが、レンズのヌケがよいせいか、しっかりと色が再現されている。

再度親バカで失礼。光の乏しい状況はカラーネガフィルムが苦手とするところだが、レンズのヌケがよいせいか、しっかりと色が再現されている。

コダック PORTRA 400 個人的にはカラーネガフィルムで撮る順光が好きだったりする。レンズのヌケがいいとさらに気持ちがいい。

個人的にはカラーネガフィルムで撮る順光が好きだったりする。レンズのヌケがいいとさらに気持ちがいい。

フジカラー SUPERIA PREMIUM 400 左にチラッと写っているのは、かつてリコーのギャラリーもあった銀座・三愛ドリームセンターの解体風景。新しく建てるビルにもギャラリーがあるといいなぁ。

左にチラッと写っているのは、かつてリコーのギャラリーもあった銀座・三愛ドリームセンターの解体風景。新しく建てるビルにもギャラリーがあるといいなぁ。

コダック PORTRA 400関連サイト

PENTAX 17

https://www.ricoh-imaging.co.jp/japan/products/pentax17/イエロージャケット門前仲町店

https://www.yellowjacket.co.jp/コンテンツ記事関連商品オリンパス

レンズ交換式

¥44,600

カメラのキタムラ

オリンパス

コンパクト・その他

¥16,000

レモン社

オリンパス

35mm一眼カメラ

¥29,700

カメラのヤマゲン

OLYMPUS

コンパクト・その他

¥29,700

東京CAMERA

オリンパス

コンパクト・その他

¥19,500

カメラのヤマゲン