写器のたしなみ

公開日:2025/05/28

「ザ・コダックと写ルンです」

Text:井口留久寿 (いのくちるくす) Inoctilux

左:ザ・コダック 右:SUPER HR100(写ルンです)

"You Press the Button, We Do the Rest" (あなたはボタンを押すだけです。あとは私たちがやります。)これは1888(明治21)年にイーストマン・コダック社から発売された「ザ・コダック」の広告文である。

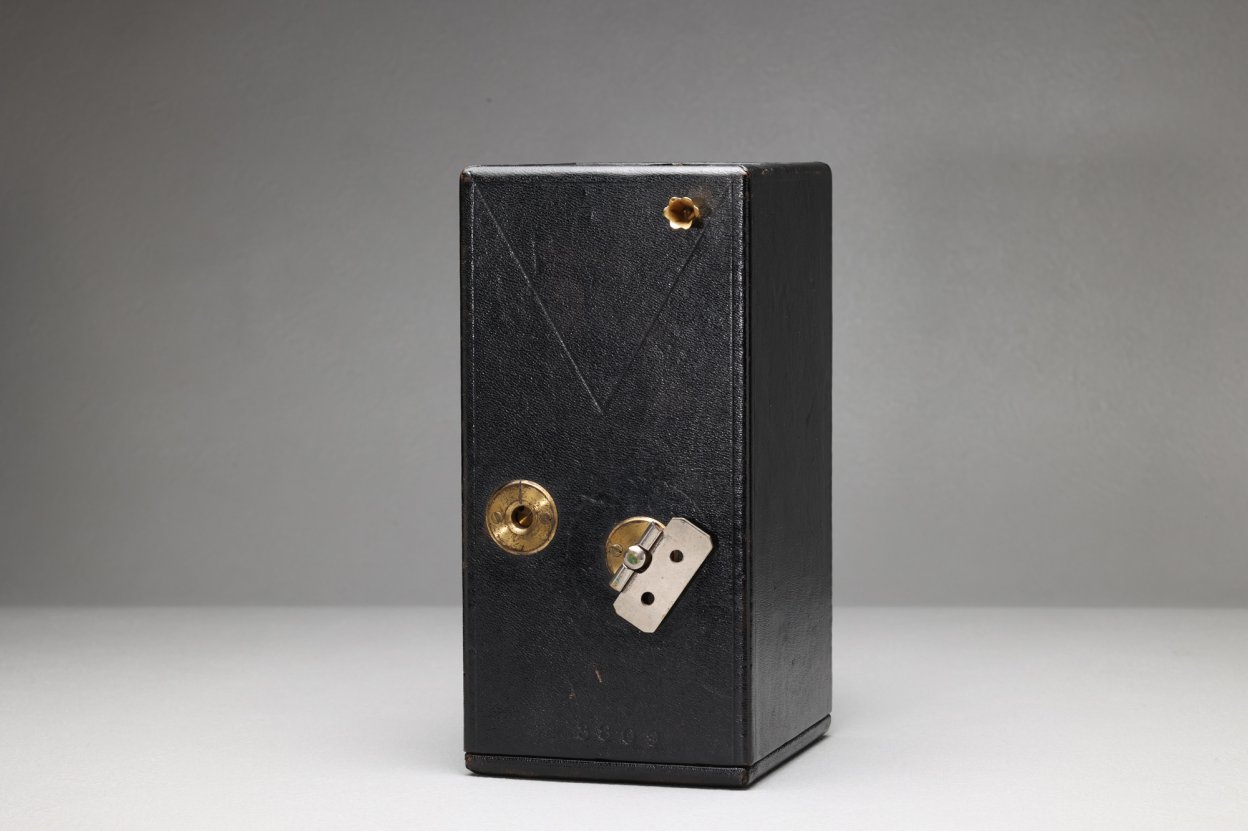

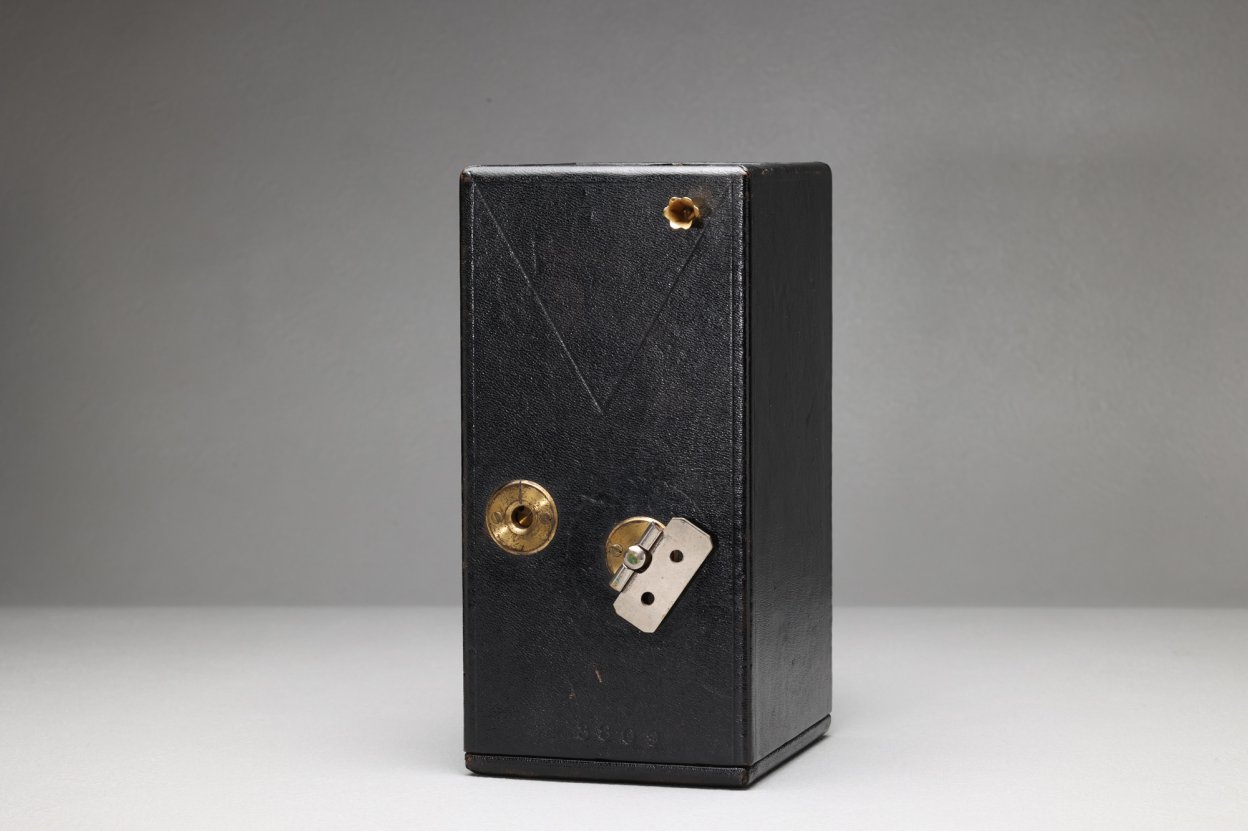

コダック「ザ・コダック」

この「ザ・コダック」は当時のカメラの概念を超えたもので、写真用品店だけではなく薬局や雑貨店でも販売された。そして最大100枚の撮影が可能な長さの「ストリッピングフィルム」と呼ばれる剥離式のロールフィルムを内蔵していた。

この「ザ・コダック」は当時のカメラの概念を超えたもので、写真用品店だけではなく薬局や雑貨店でも販売された。そして最大100枚の撮影が可能な長さの「ストリッピングフィルム」と呼ばれる剥離式のロールフィルムを内蔵していた。

ザ・コダックの円形画面とフィルムの装填部

ゼラチン乾板と同時期に普及しはじめていたロールフィルムは、ガラスを支持体とする乾板よりも軽く破損がない。しかし、カメラ内に感光材料を内蔵しているので撮影面にピントや構図を確認するピントグラスを設置できない。ところが、このカメラはファインダーも装備していない。それにもかかわらず撮影できるのはピント調節が不要なレンズを装着し、カメラの上に刻まれた線で撮影範囲を確認。さらに撮影する画面は円形(直径 2in 5/8) なので、傾いて撮影したとしてもプリント時に水平に仕上げられるためである。

V字の範囲が撮影範囲の目安。右のツマミでフィルムを巻上げ、左の丸の中心部の線と外周部の線を合わせると1コマ分のフィルムが送れる。

カメラから出ている糸を引くとシリンダー構造のシャッターに3回撮影できる程度の動力がチャージされ、側面にあるボタンで単速度のシャッターを切る。撮影後は目印を参考にフィルムを巻き上げる。これを繰り返して撮影が終了したらカメラごと現像に出すが、フィルムを使い切らず途中でも現像に出すことができる。そうするとプリントされた写真と新たなフィルムを装填したカメラが戻ってくる。これが「あなたはボタンを押すだけです。あとは私たち(イーストマン・コダック)がやります。」である。 写ルンです

110フィルムを内蔵した「SUPER HR100(写ルンです)」(左)と135(35mm)フィルムを内蔵した「写ルンです Hi」(右)

感光材料が装填された簡単な構造と操作の機材で写真を撮影し、あとは現像に出すと写真ができあがってくる。この流れは1950年代に甲南カメラ研究所が富士写真フイルムに提案した「フィメラ」から1960年代の「エコー」、試作機「ナイスショット」を経て1986(昭和61)年に110フィルムを内蔵した「Super HR100」通称「写ルンです」を発売。1987(昭和62)年に135フィルムを内蔵した「写ルンですHi」で大成した。

富士写真フイルム「SUPER HR100(写ルンです)」

110フィルムを内蔵しておりフィルム巻上げが前面(製品名の下)にある。

内蔵した110フィルムの裏紙に記された撮影枚数を目視できる。

富士写真フイルム「写ルンですFLASH」

エレクトロニックフラッシュを内蔵。使用された経験がある方も多いのでは。

パノラマ、望遠、接写、防水など。富士写真フイルムだけではなくコニカ、コダックも多くの機種を製作した。

その全盛期にはフラッシュ付、望遠レンズ付、防水、パノラマ、立体など、多くのバリエーションが登場し、駅や文房具店、書店やタバコ屋、雑貨店や観光地の売店にも並んでいた。また、ラボ設備も充実していたこともあり、早いところでは1時間もあれば写真ができあがってきた。そのため観光地で撮影し、帰る前の休憩時間に現像・プリントして帰りの電車や機内で写真を楽しみ仲間に配布もできた。さらに修学旅行の班ごとに使用する撮影機材として支給されたことを記憶している方も多いだろう。このように、レンズ付きフィルムが最初の撮影機材として果たした役割は非常に大きい。

「写ルンです」で確立された「レンズ付きフィルム」は現在でも販売され、手軽にフィルムでの撮影を体験できる機材として脚光を浴びている。 【いのくちるくすから一言】

誰でもが簡単にきれいな写真を撮影できる。これはイーストマン・コダック社の設立者であるジョージ・イーストマン(George Eastman)が、趣味としての写真から写真産業を立ち上げた理由でもあり、写真機材の発展の歴史の根底にある潮流です。

「ザ・コダック」以降、同社はいつの時代にも簡易型カメラを製造して写真の普及に貢献してきました。その過程で誕生した「135フィルム」は35ミリフィルムを簡単に装填するために登場したものであり、「126」や「110」に「ディスク」、「IX240」などのカートリッジ式フィルムは、フィルム装填の確実性よりも「カメラという機械」への苦手意識を解消しただけでなく、多くの人々に写真の楽しさを提供したといえ、それが「レンズ付きフィルム」にも継承されたといえます。

よく「携帯電話やスマートフォンがカメラを駆逐した」と簡単に言ってしまいがちですが、個人的には「レンズ付きフィルムの使用層が携帯電話やスマートフォンに移行した」と考えています。そして一般的なカメラが苦境と言われている現在でも、子供向けのデジタルカメラは継続的に販売され、その売り場は拡大しているようにも見えます。

産業だけではなく社会全体としてカメラや写真を考える場合には、話題になりがちな上級機だけではなく簡易型のカメラの動向に注目することも大切だと思っています。そして、多くの人がスマートフォンや簡易型カメラを入り口として写真を楽しめば、その先にある色々なカメラやレンズを手にする道が開かれてゆく。その日のために、私たちがカメラを、写真を楽しんでいる姿を見せなければならないと考えています。

協力:日本カメラ博物館

https://www.jcii-cameramuseum.jp/

日本カメラ博物館の最新ニュース

https://www.jcii-cameramuseum.jp/news/

SNS

X: https://x.com/JCIICameraMus

YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCVRHR70H4_ozxNZ8yEe-TvQ井口留久寿(いのくちるくす) Inoctilux

本名は井口芳夫、1972(昭和47)年福岡市出身。日本大学芸術学部写真学科卒業後、財団法人日本写真機光学機器検査協会(現・日本カメラ財団)に就職し、同財団が運営する日本カメラ博物館の学芸員として勤務。カメラと時計の修理が趣味だが、その趣味をひと段落するため車を入手するも修理に追われ、資料と工具と部品が増えるばかり。

ウェブサイト:日本カメラ博物館

https://www.jcii-cameramuseum.jp/