写器のたしなみ

公開日:2025/08/31

カメラはレンズのために、レンズはカメラのために エルマノックスとハッセルブラッド SWA、ホロゴンウルトラワイド

Photo & Text:井口留久寿 (いのくちるくす) Inoctilux

「エルマノックスレフレックス」と2種類の「エルマノックス」

1924(大正13)年にエルネマン社から発売された「エルマノックス」は、同社が誇る大口径レンズ「エルノスター」(Ernostar)のために製作されたカメラである。

「エルマノックス」は45×60 mmから130×180 mmまで複数の画面サイズのカメラがあり、ボディ構造も「エルネマンクラップ」をもとにした蛇腹を使用するクラップ型と鏡胴固定型、「ミニチュアエルノフレックス」を基本とした一眼レフレックス型の「エルマノックスレフレックス」がある。

エルマノックス

ボディ部が折り畳み式の「エルマノックス」

ボディ部が固定式の「エルマノックス」

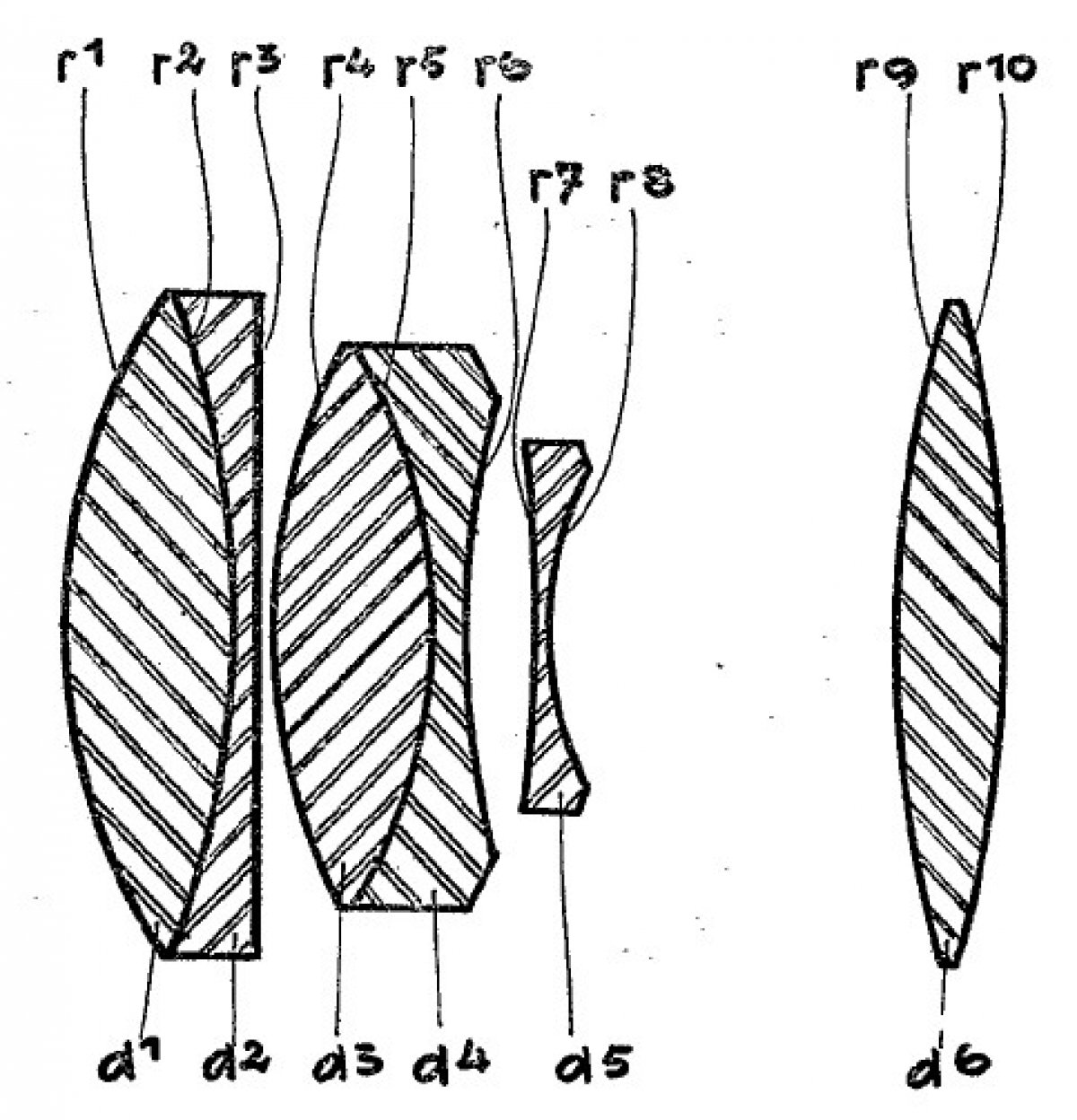

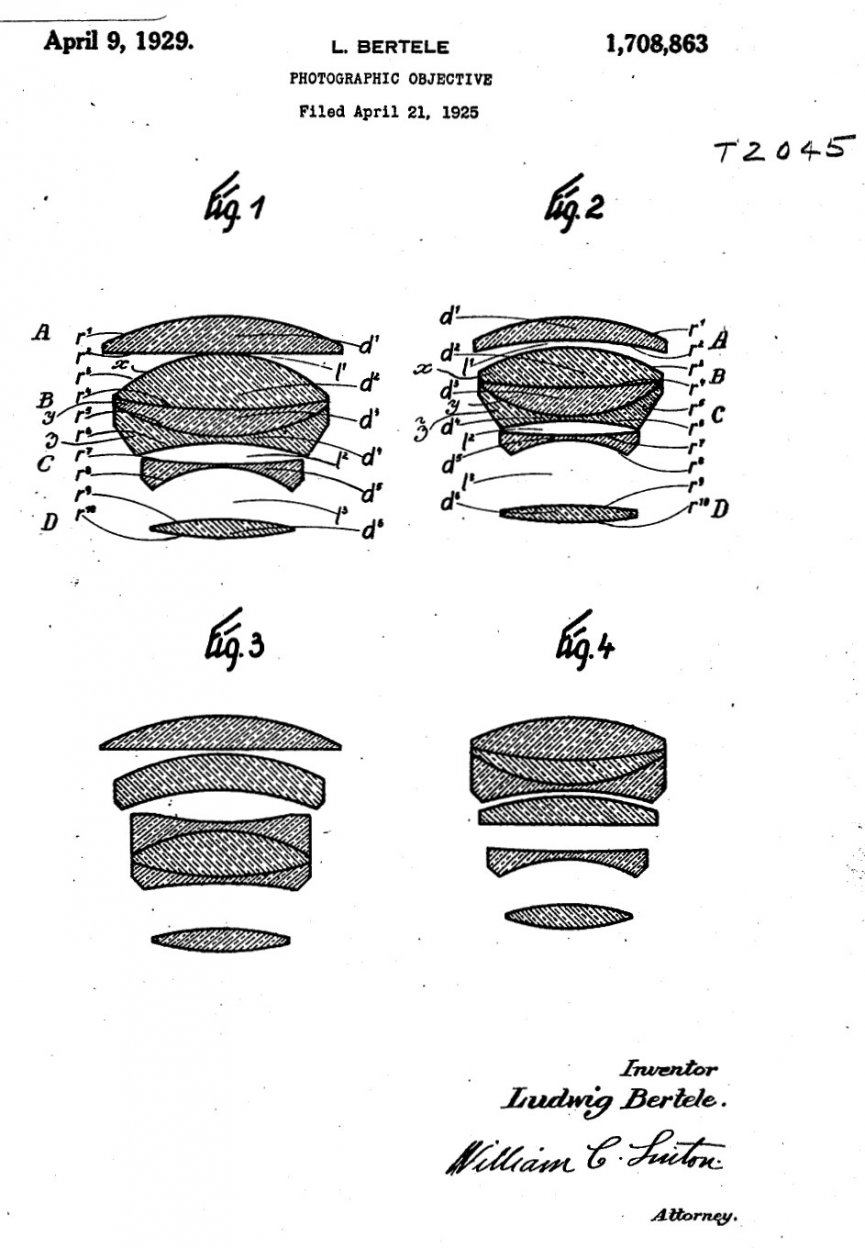

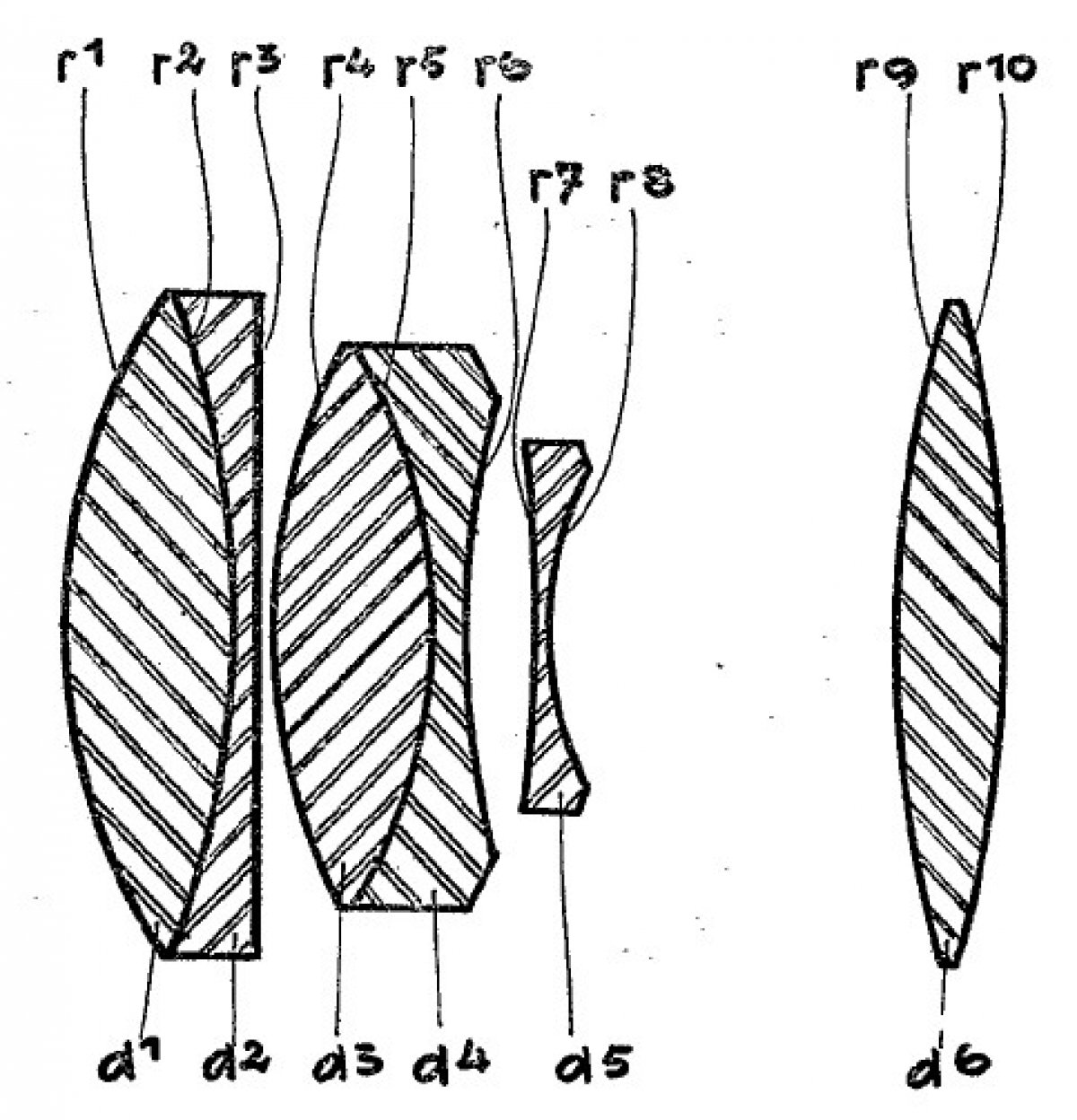

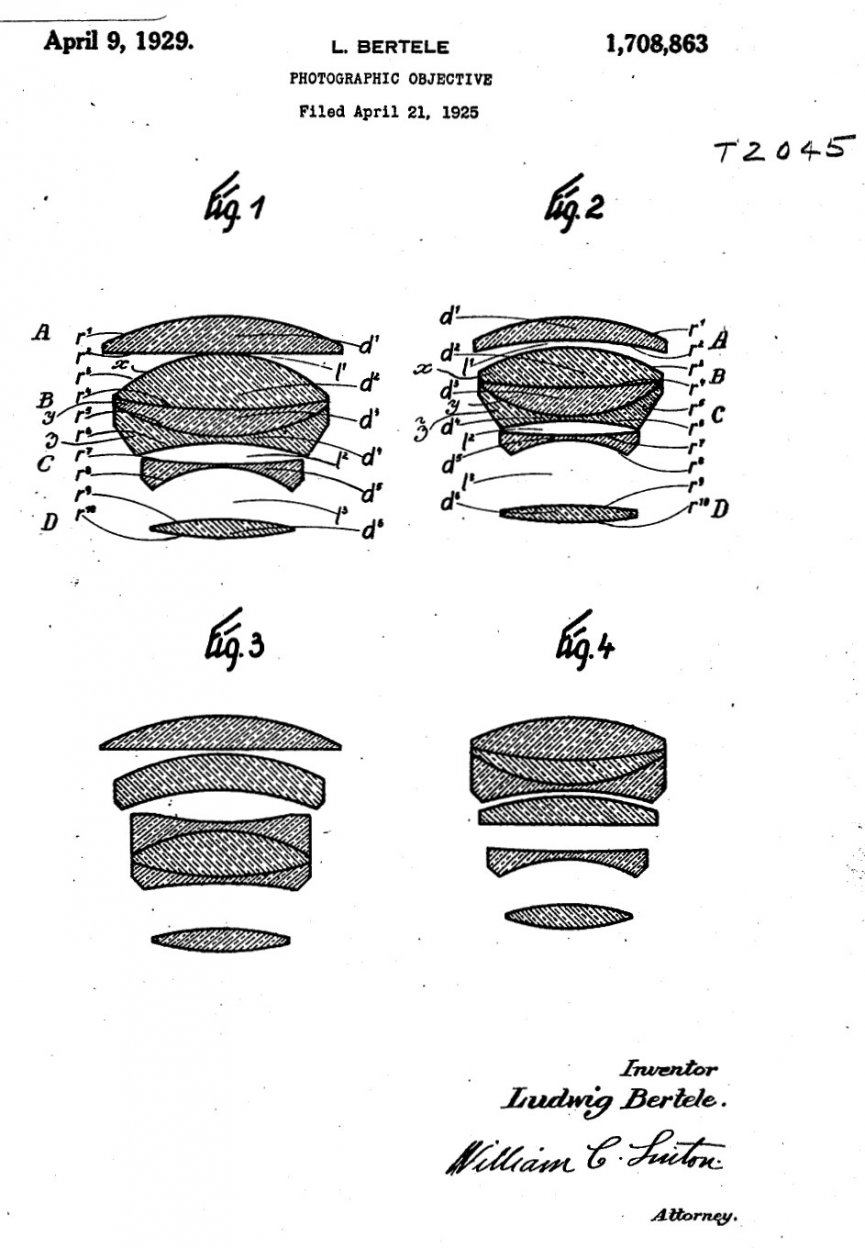

「エルノスター」は映画やスチル写真の撮影、映画投影用にも製造された。焦点距離は4.2ミリセンチや24センチなど多岐にわたり、開放口径値もF1.8、F2ほか複数ある。それにあわせ1923(大正12)年の初期の特許(オーストリア特許94099)、1925(大正14)年の後期の特許(アメリカ特許1708863)に掲載された図版でも見られるように複数のレンズ構成がある。いずれのレンズも現在の視点から見ても充分に大口径だが、それらが100年前には達成されていたことは大変な驚きである。

誇らしげな“ERNOSTAR”の文字

エルノスター初期構成図

エルノスター後期構成図

同様に、やはり「レンズのために製造されたカメラ」と評したいカメラに「ハッセルブラッドSWA」と「ホロゴンウルトラワイド」がある。

ハッセルブラッド SWA

「ハッセルブラッド SWA」は正式には「シュプリームワイドアングル」(Supreme Wide Angle)で1954(昭和29)年にスウェーデンのビクター・ハッセルブラッド社から発売された。このカメラは同社が発売した1948(昭和23)年の「1600F」と1953(昭和28)年の「1000F」といった60×60ミリ判の一眼レフカメラに次いで登場した広角専用の透視ファインダー機で、カール・ツァイス社製「ビオゴン38mmF4.5」を固定装着している。

ボディ内、フィルム面の至近までレンズが配されている

ボディ上部に設けられた水準器を確認できるファインダー

“Supreme Wide Angle”の刻印

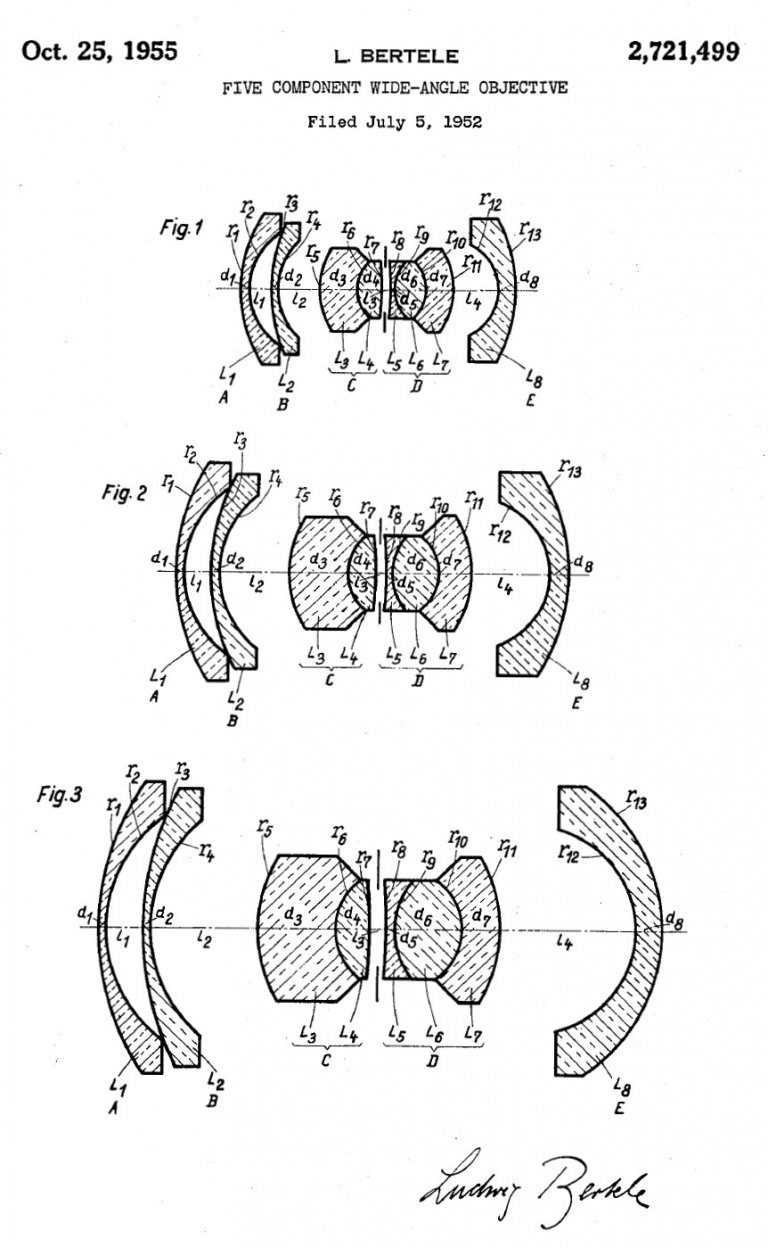

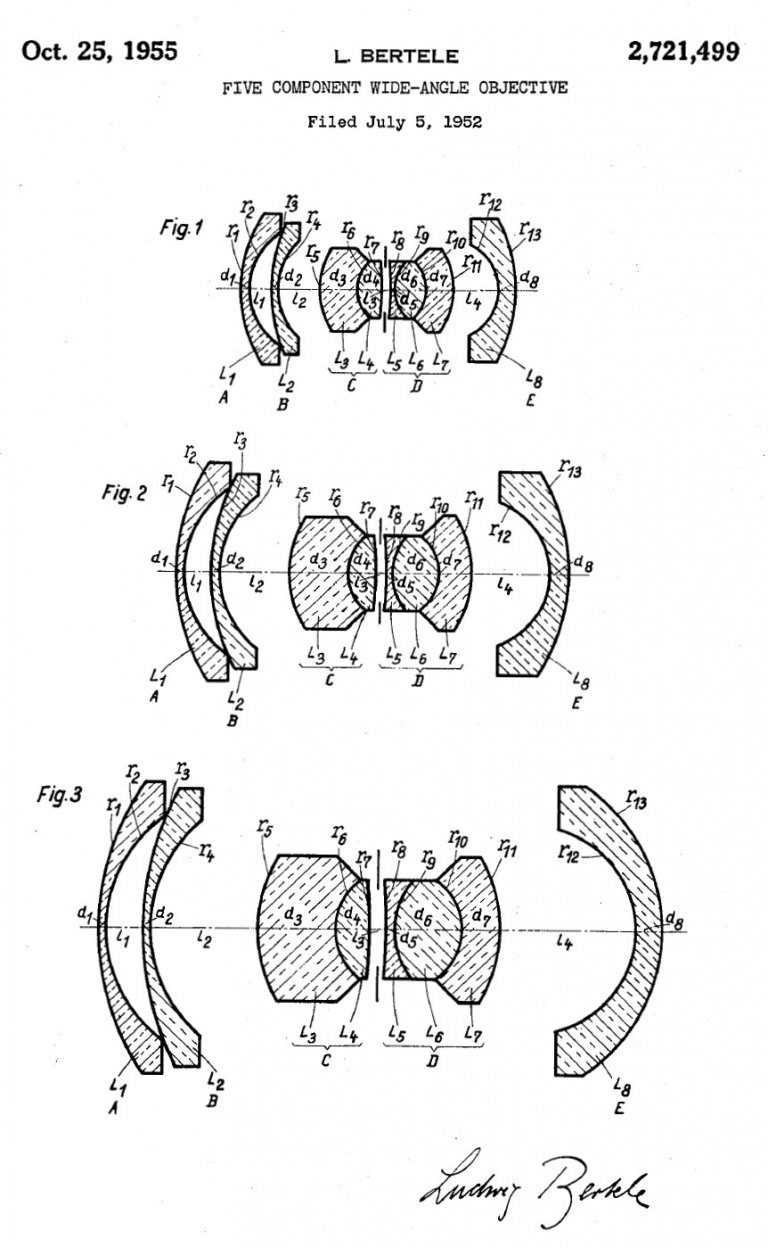

ビオゴン構成図

「ビオゴン」の名称を持つ広角レンズは戦前から存在するが「SWA」に装着しているものはその改良型で、35ミリ判に換算すると21mm相当の画角をもつ。このレンズは収差を極限まで抑えており、その性能をもとにカール・ツァイスがハッセルブラッドに製造を提案したという説にもうなずける。「SWA」の系譜は2001(平成13)年の「905SWC」まで改良を加えながら継続し、「ビオゴン」の名を持つ広角レンズは現在も継続している。

ホロゴンウルトラワイド

「ホロゴンウルトラワイド」本体と専用フィルター

1966(昭和41)年にツアイス・イコンが発売した「ホロゴンウルトラワイド」は、焦点距離15mmで開放口径値F8の「ホロゴン」を、「コンタレックス」から一眼レフ機構を除去したボディに固定装着したと言われる。しかし「コンタレックス」のシャッターは1/1000秒までだが「ウルトラワイド」は1/500秒までなので、顕微鏡用カメラのボディを転用したといえる。

薄いボディに水準器を装備した大型のファインダー

突出するレンズ

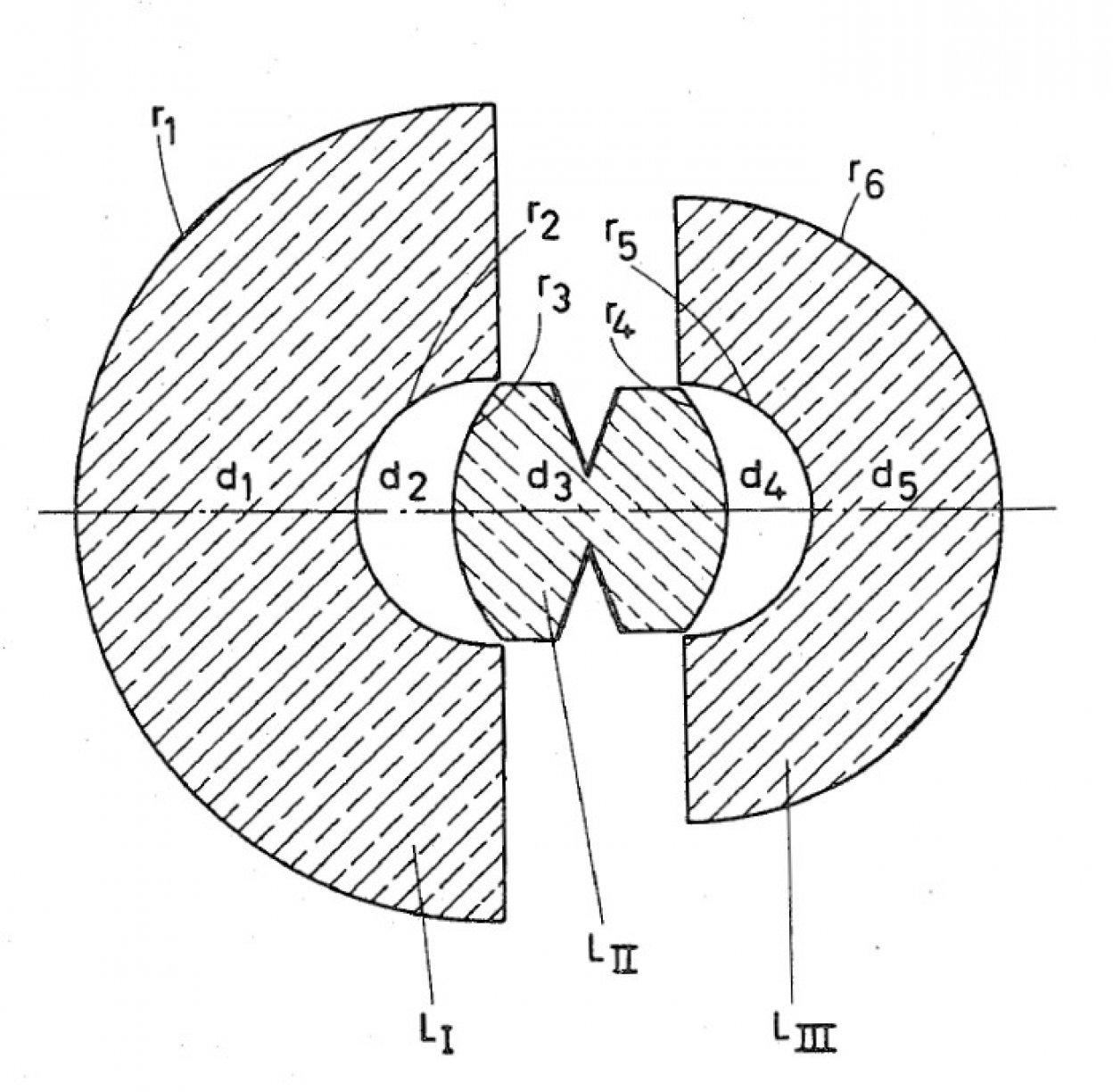

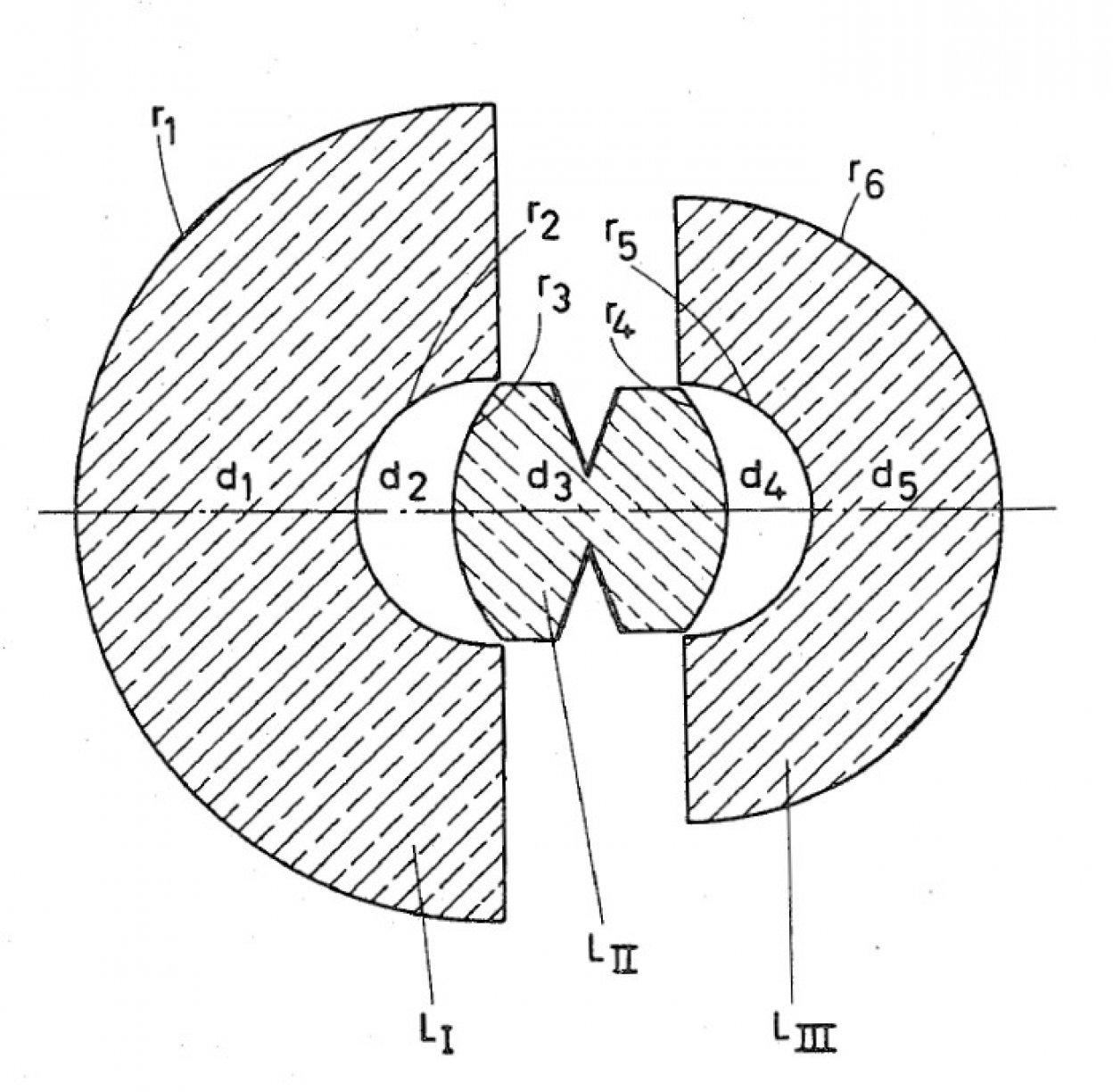

ホロゴン構成図

ファインダ上部の水準器は視野内部で確認できる

この「ホロゴン」の画角は水平方向110度で、鼓状の両凸レンズを強い曲率を持つ凹メニスカスレンズ2枚が挟む特徴的な3群3枚構成でF値は8で固定となっている。また、周辺光量の低下が大きいことから周辺から中心部に向かって濃度が高い補正フィルタが準備され、この場合はF16に相当する。構造ふくめ色々と特徴的だが、このレンズは1972(昭和47)年に交換レンズとしてライカ用に供給されたほか、1994(平成6)年には3群5枚構成で焦点距離が16mmとなって「コンタックスG1」用に発売された。

デジタルカメラの時代になると、大口径レンズは感光性能を補うレンズではなく表現のためのレンズになった。超広角レンズは画像ソフトとともに発展して2013(平成25)年に発売されたリコー「シータ」では360度の全天球撮影を達成した。

【いのくちるくすから一言】

初めて見た「エルマノックス」は45×60mm判の小型のボディが隠れるほどのレンズの大きさと、カメラ上部の大型ファインダーが鮮烈に記憶に残りました。そんな「エルマノックス」が大学の写真史の授業でエーリッヒ・ザロモン(Erich Salomon)の名とともに出てきて驚きました。カメラ名は出なかったかもしれませんが、一目で「エルマノックスだ」と分かりました。が、なによりこれを目測で撮影したということへの驚きの方が強かったものです。

「SWA」と「ウルトラワイド」は、初めて使用したときにフィルムの最終水洗中に我慢できずにリールから外してまだ濡れたままのネガで画像を観察。その緻密といえる描写に「なるほどこのレンズのためのカメラか」と心底納得したものでした。なによりどちらのレンズも広角らしからぬ極端な歪みなどが感じられず、「広角レンズは歪みこそが画面効果」と勘違いしていた浅薄の身には使いこなすのが難しいと思ったものでした。ただし「ウルトラワイド」は画面同士の間隔が極端に狭くて、ネガはスリーブ状で保管することとなりました。

いずれのカメラも「カメラを手にしている」というよりも「レンズを手にしている」という印象が強いのですが、不思議と多くの機械の専用機に接したときに受けがちな気難しさや緊張感を覚えることなく、むしろゆったりと構えて撮影に臨めるのが印象的で、カメラとしての魅力を濃密に湛えた機械だと思っています。コンテンツ記事関連商品コンタックス

MF一眼用

¥156,200

カメラのキタムラ

コンタックス

MF一眼用

¥156,200

カメラのキタムラ

コンタックス

MF一眼用

¥164,700

カメラのキタムラ

コンタックス

MF一眼用

¥141,400

カメラのキタムラ

コンタックス

MF一眼用

¥220,000

カメラのナニワ

井口留久寿(いのくちるくす) Inoctilux

本名は井口芳夫、1972(昭和47)年福岡市出身。日本大学芸術学部写真学科卒業後、財団法人日本写真機光学機器検査協会(現・日本カメラ財団)に就職し、同財団が運営する日本カメラ博物館の学芸員として勤務。カメラと時計の修理が趣味だが、その趣味をひと段落するため車を入手するも修理に追われ、資料と工具と部品が増えるばかり。

ウェブサイト:日本カメラ博物館

https://www.jcii-cameramuseum.jp/