カメラアーカイブ

公開日:2017/04/04

伝説のカメラ オリンパス Mシステム MDN〜赤城耕一のオリンパス 瑞古洞訪問記〜

text 赤城耕一

Photo:CAMERA fan編集部

オリンパス MDNに会いに行ってきた。どこかの出版社の名前みたいなこの開発コードネームのカメラは、名機オリンパスOM-1の前身と呼んでもよい幻のカメラであり、最終的には市販されるに至らなかったものだ。詳細は後述するけれど、MDNはベースとなるカメラ本体に、フィルムバックやグリップを装着することで機能する、各種ユニットの合体方式を採用した当時としては驚くほど先進的な35mm一眼レフシステムカメラである。全体のシステム構想は1969年の初頭に考えられたものというから、オリンパスOM-1(M-1)発売の3年前ということになる。

現在は試作機が数台現存しており、JR北八王子駅近くにあるオリンパスの創業時から現在に至るまでの製品を収蔵した企業歴史館「瑞古洞」にて2017年3月1日(水)〜2017年8月31日(木)まで企画展示されている。この機会を利用して会いに行ってきたというわけだ。

オリンパス技術歴史館 瑞古洞内

MDNの詳細がここまで明らかになったのは今回が初めてのことだが、本機もまたペンシリーズやOM、XAなどユニークなカメラを世に生み出したオリンパスの天才カメラ設計者・米谷美久氏の手によるものである。米谷氏の仕事がいかに優れたものか、その一端を伺い知ることができる展示となっており、オリンパスファンのみならず、大変興味深いものとなっている。

筆者自身、米谷氏にはカメラ雑誌の取材で生前数回ほどお会いする機会をえて、その都度インタビューを行っているが、このMDNの構想の詳細はその当時はほとんど明らかにされることはなかった。

ただ、OMシステムが終焉を迎える最後の時に合わせて話を伺った時、「OM-5の構想は本当はあったのではないか」という筆者の質問に対し、「遥かに壮大な計画は存在しました」ということのみ回答を得ている。これがMDNのことを指したものかどうかは米谷さん亡きいまとなってはわからないけれど、まず間違いはないだろうと筆者は考えている次第だ。それではMDNの仕様を見て、どのようなカメラをめざしたのかを具体的にみてゆくことにしよう。

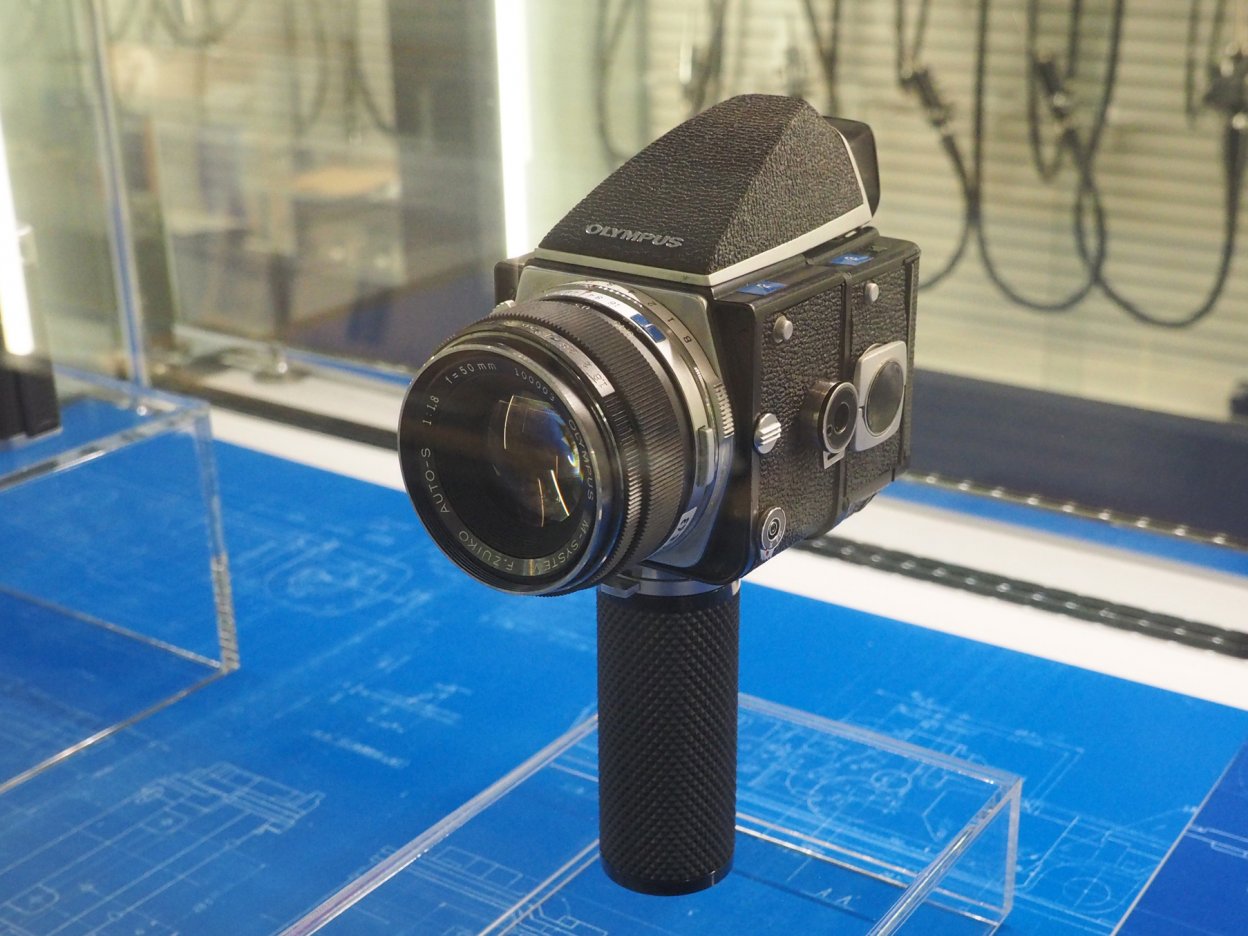

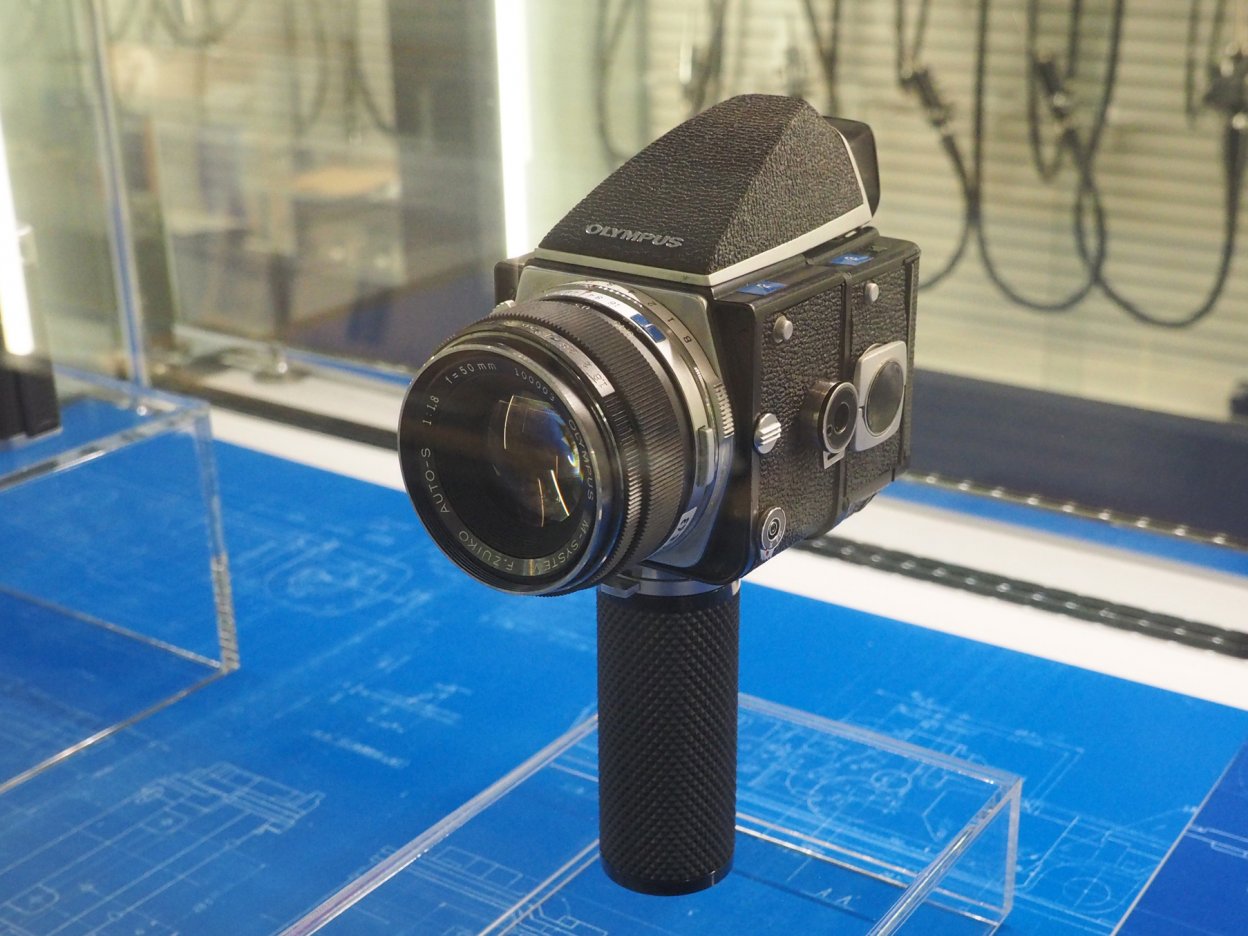

オリンパス Mシステム MDN(試作機)

MDNの特徴は、従来の35mm一眼レフのイメージとは全く異なるデザインをしていること。中判カメラにプリズムフィンダーとグリップを付け凝縮したと想像してほしい。シャッターダイヤルがM-1(OM-1)と同じマウント基部にあるというのがMシステムカメラ(OM2000を除く)の共通の特徴となる。ミラーアップノブはM-1に、シンクロターミナルはペンFのそれとデザインが似ている。

*試作機のため製品には管理番号らしき、青いラベルが貼付されている。製品写真は、レタッチ等をせず展示品そのままの状態で掲載している。

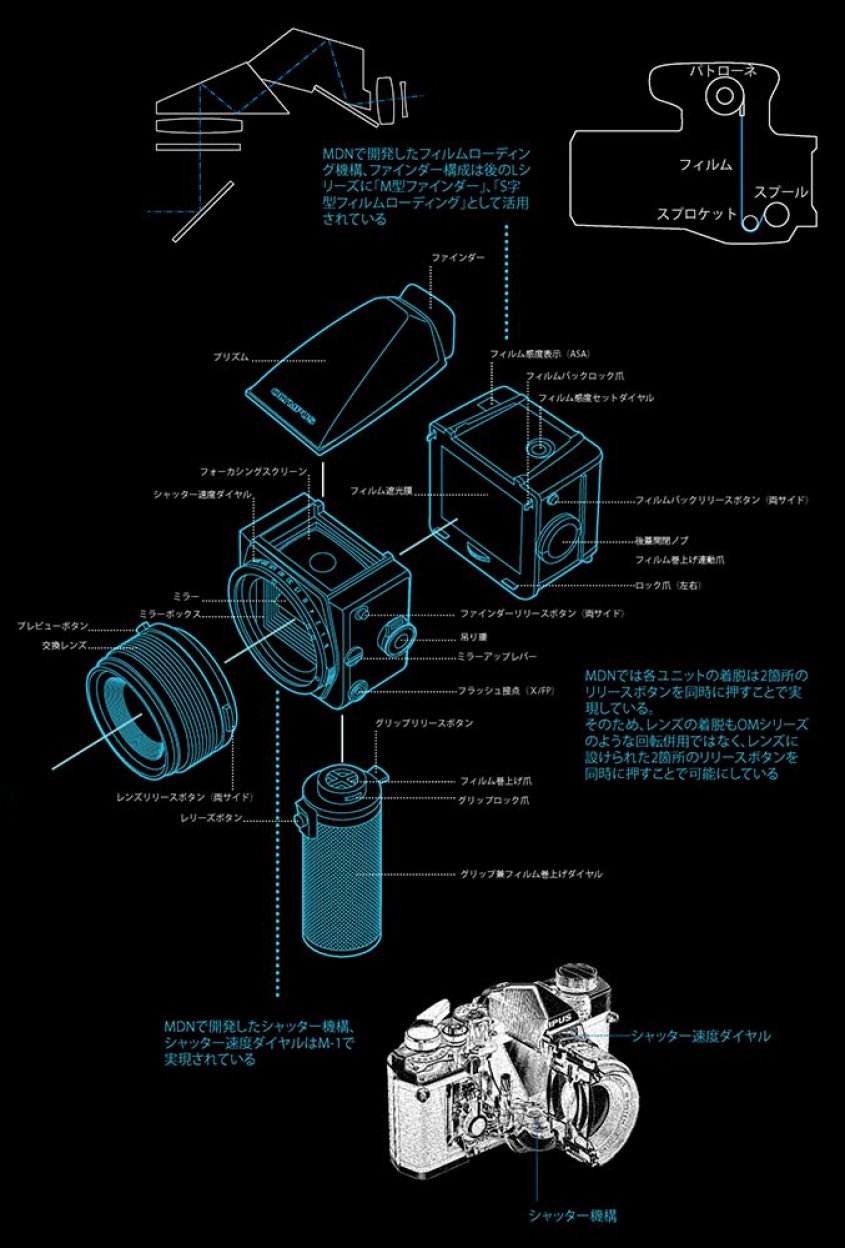

オリンパス Mシステム MDNの構成

MDNの基本的な構成はミラーと横走りのフォーカルプレーンシャッターを内蔵した本体にグリップ、フィルムバック、ファインダーとレンズを組み合わせた構成になっている。感覚的には、グリップを装着したハッセルブラッド500CMを思い出してもらえれば良い。あるいは35mm一眼レフカメラではローライフレックスSL2000Fともコンセプトは似ている。

ベースとなるボディは構想図から見るかぎり、おそらく4種ほどが想定され、中にはレンジファインダーシステム、レンズシャッター形式に対応するものまで用意されていたことに驚かされる。レンズシャッター形式に対応するものまで考えられていたことに驚かされる。これはレンズの形式に合わせるために、一眼レフ用とは別のものを用意するということなのだろう。

まさにMシステムの当初の構想は米谷さんの言われる壮大なものであったわけだが、撮影者が自分の必要とするユニットとレンズを組み合わせることで、理想のカメラを作り上げることができるということが最大のメリットであろう。

スナップ、マクロ、スポーツ、風景などの目的に応じて最良のユニットを選択してボディとユニットを組み合わせて形も使いやすいように変えてしまえばよいという考え方だ。なるほど、モータードライブをまったく必要としない人もいるのである。これも、のちのM(OM)の根本となる「宇宙からバクテリアまで」をカバーするシステム思想の根幹であったわけだ。

Mシステム MDN

正面 交換レンズ M-SYSTEM F.ZUIKO AUTO-S 50mm F1.8 を装着

ボディ側面 右下のシルバー色のボタンがレリーズボタン、左上はセルフタイマーレバー。このレバーは、セルフタイマー機能の他にレンズシャッターユニットをつかうときにフォーカルシャッターを開いておくなど、シャッター動作を司る機能があったと予想される。

ボディ側面 下の方にシンクロターミナルがある。シルバー色の小さなレバーは、ミラーアップレバー。

グリップ

5つの要素のうち、グリップのバリエーションが最も多く、手動巻き上げの折りたたみ式、ゼンマイドライブ巻き上げのストレートタイプ、ワインダー内蔵の3種が用意されている。折りたたみ式は、折りたたまれたレバーを起こして、捻ることで直接巻き上げるタイプ、ストレート型はグリップ本体を回してあらかじめゼンマイをチャージし、シャッターを押すと自動巻き上げを行う。ワインダーはいうまでもなく電動式のフィルム巻き上げである。

ボディ

シャッターボタンはボディ本体側とグリップ側の二ヶ所に存在する。ボディのミラーボックスの下部には、シャッター機能を内蔵、シャッターダイヤルをマウントの基部に設け小型化を達成している。この方式はOMにも採用されていることはご存知の通りである。

ボディ本体を左右から見る。ファインダースクリーンは上方からの交換式。セルフタイマーのレバーらしきものが、吊り環の上部に配されている。

シャッターは布幕のフォーカルプレーンシャッターを内蔵。別にレンズシャッターのためのボディも考えられていたようだ。(写真のボディーは、底面を上にして置いている。ファインダー側が下)

ボディ本体を後ろから見る。シャッターや可動するミラーが組み込まれているとは思えない大きさである。

フィルムバック

背面にあるのはフィルムカウンターだが、なぜか数字は72まである。ハーフサイズのフィルムバックを用意するという考え方もあったのだろう。

フィルムバックはパトローネを落とし込むタイプのローティング方式で、かなり複雑な形式だが、これは同社のブリッジカメラL-1のローディング方式の原型ともいえるものとなっている。ただ、フィルムの自動巻き戻しは考えらえていなかったようだ。もちろん複数のフィルムバックを用意すれば、撮影途中でもモノクロからカラーに切り替えるなど、中判カメラのように利便性は高くなるはずである。ちなみにインスタントフィルムバックも考えられていたようである。

フィルムバックを開いたところ。ギヤを見て欲しい。ボディとの連動のために相当な精度が要求されたはずだ。どこかゼンザブロニカSシリーズ用のフィルムバックにも似ている。

フィルムバックを交換式にするには遮光のためにもシャッターを内蔵せねばならない。このための布製の引き蓋が写真にも見てとれる。

ファインダー

ファインダーも3種ほどが構想にあったようだが、TTLメーターはファインダー内に内蔵する予定だったのであろう。Mシステム全体をみると、MDNは一眼レフの骨格をなす一つのベースボディにしかすぎないことがわかる。

ファインダーのデザインもいくつか用意されていた。ペンタプリズムの光路長も距離がある。TTLメーター内蔵のものも考えらえていたようだ。MDS(M-1)のファインダー倍率を大きくすることができたのはボディを小さくしたために光路長を短くすることができたからという。

オリンパス M-1(のちにOM-1となる)

実際に発売されたMシステムのカメラはM-1(のちのOM-1)になったことは周知の通り。これはMシステムの基本ボディの一つMDSがベース機となっている。一台で完結するシンプルなモデルだ。確かにこの種の一台完結モデルの存在は重要であろう。MDNが仮に実在したとすればビギナーにはかなり敷居が高いものになった可能性がある。どのユニットを組み合わせれば自分が必要とするカメラになるのかわからないからだ。

ただ、MDNの進んだ構想がベースにあったからこそ、MDSそして実際に市販されたM-1では、それまで問題となっていた大きい、重い、ショックが大きいという一眼レフの欠点を解決することができ、かつ、マクロやモータードライブなどのシステム、交換ファインダースクリーンなど、豊富なアクセサリーを用意し、他社に勝るとも劣らないシステム一眼レフを完成することができたのであろう。M-1(OM-1)の完成度の高さは見事であった。

今回はMDN開発当時、米谷美久さんの部下として、MDNをはじめとするMシステムの設計開発にあたった、オリンパスの元顧問、下山邦夫さんにもインタビューを行い、当時の様子を伺うことにした。

その2 オリンパス MDN開発者インタビューへつづく

オリンパス 瑞古洞

オリンパス技術歴史館「瑞古洞」住所:〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

オリンパス技術歴史館「瑞古洞」住所:〒192-8507 東京都八王子市石川町2951

オリンパス株式会社技術開発センター石川内

開館時間:10:00〜17:00 (最終入館は閉館30分前まで)

休館日:土・日・祝日・年末年始および会社休日

入館料:無料

見学申込:予約制(電話:042-642-3086)

お電話にてご希望の日時をご予約ください。説明員が基本プログラムに沿って館内各ゾーンをご案内いたします。ご案内時間はおおよそ60分となりますが、調整できますので、ご予約の際にご相談ください。館内で写真撮影はできません。

ウェブサイト:http://www.olympus.co.jp/jp/technology/zuikodo/about/index.jsp【企画展】『オリンパス一眼レフの夜明け前』

M-1(OM-1)の前身としてのシステムカメラ:MDNの開発・試作

会期:2017年3月1日(水)〜2017年8月31日(木)  | 赤城耕一

東京生まれ。出版社を経てフリー。エディトリアルやコマーシャルの撮影のかたわら、カメラ雑誌ではメカニズム記事や撮影ハウツー記事を執筆。戦前のライカから、最新のデジタルカメラまで節操なく使い続けている。

主な著書に「使うM型ライカ」(双葉社)「定番カメラの名品レンズ」(小学館)「ドイツカメラへの旅」(東京書籍)「銀塩カメラ辞典」(平凡社)

ブログ:赤城耕一写真日録 |